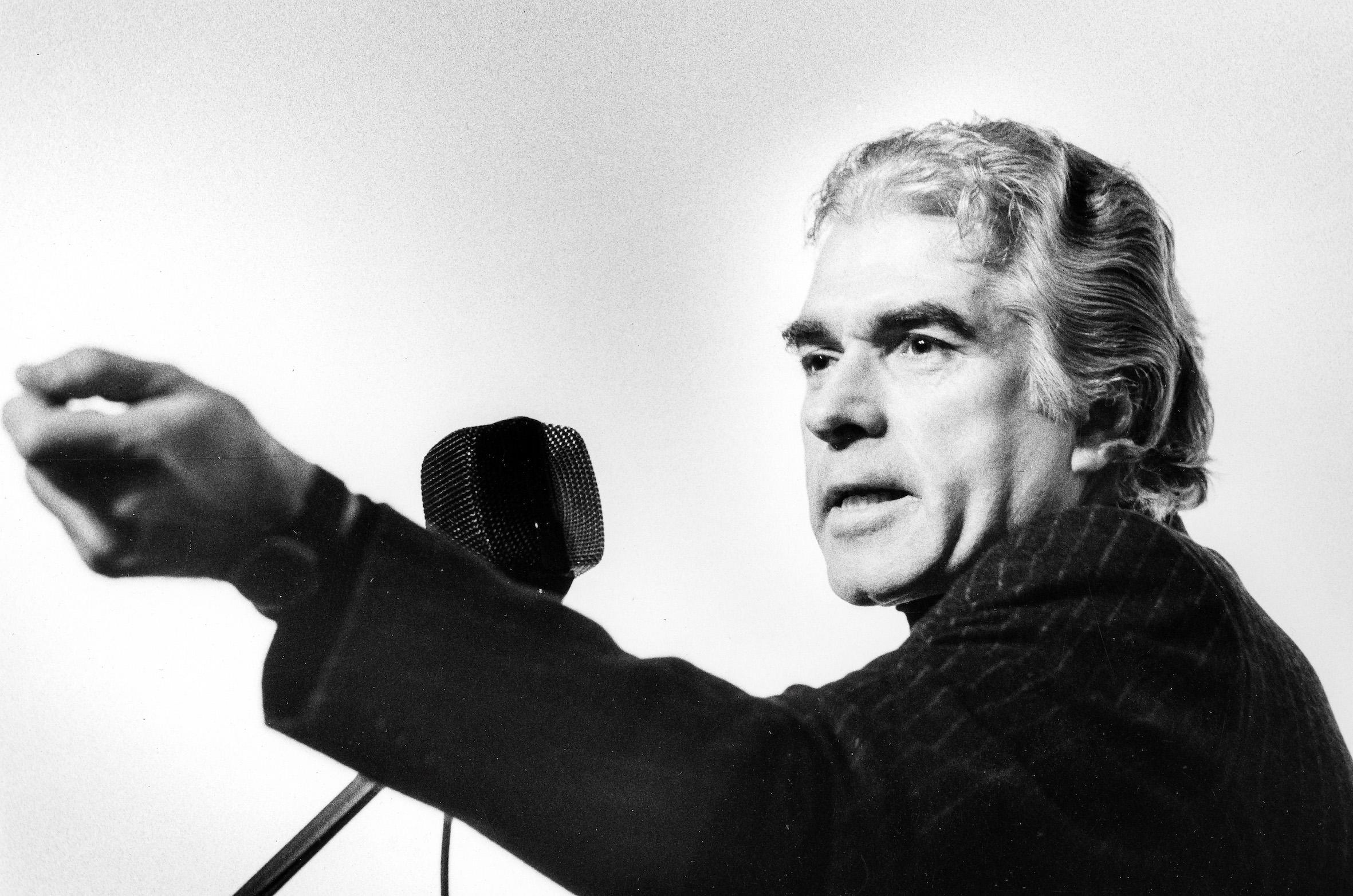

Nel centenario dalla nascita del più celebre uomo di teatro italiano, un docu-film ne ripercorre successi, amori, passioni e idiosincrasie. E chi ha diretto questa biografia per immagini racconta a Panorama l’affascinante alternarsi di bagliori e ombre di questo grande talento.

Quando le dame della dorata borghesia milanese assistevano agli spettacoli di Giorgio Strehler, non potevano immaginare che il Maestro fosse, in realtà, un bambino. O invece sì. Femminili e istintive, avvolte nei sontuosi maglioni cashmere Malo comprati sulla Quinta Strada newyorkese ed esibiti in via Rovello o alla Scala nei fulgidi anni Ottanta, leggevano in filigrana le debolezze del regista epico, sempre vestito in nero (perché, diceva lui, il regista deve stare nell’ombra) perdonandogliele forse tutte. Andrea Jonasson, la vedova, non ne fa più segreto, oggi.

Seduto per terra in salone, nella casa di via Medici, Strehler si circondava dei suoi giocattoli di bambino, che lo seguivano sino nella stanza da letto, sparsi ovunque, sacrali. L’albero di Natale era l’altra grande gioia domestica, la festa più bella. Il film Strehler, com’è la notte? arriva nel centenario del Maestro (nato a Trieste nel 1921), ma trascende l’occasione, per dirla con il suo prediletto Eugenio Montale. È un cono di luce nel cono d’ombra della memoria che affligge tutti e non risparmia Milano, nemmeno quella del mezzo miglio mistico che separa i due palcoscenici più iconici del Paese, per prosa e lirica, il Piccolo Teatro appunto e il Piermarini. Da Trieste – anzi da Barcola, quartiere lungomare dove Claudio Magris ha sempre amato nuotare all’alba – Strehler era venuto bambino a Milano.

Aveva un viso dalmata, un nome austriaco e una madre slava, violinista notevole. Cresce dunque nella Milano degli anni Trenta, da dove trova la maniera di scappare in Svizzera nel 1943, alla vigilia della guerra civile. Status di rifugiato. A Mürren sogna di fare la Resistenza, invece fa teatro. Chissà perché l’imboscamento svizzero e la questione della cocaina sono sempre rimasti tabù nella biografia di questo immenso talento, come se effemeridi e genialità dovessero per forza armonizzarsi e morire democristiani. Proprio lui, un socialista doc. Rientra a Milano dopo il 25 aprile e con Paolo Grassi (la leggendaria personalità culturale che diresse il Piccolo, la Scala e finì la carriera da incompreso presidente Rai), due anni dopo fonda il Piccolo Teatro.

È il primo teatro pubblico italiano. Una rivoluzione. Le lettere tra i due amici – sono oggi conservate al Fondo Strehler di Trieste – rivelano battaglie clamorose. Di nervi. Di gelosie. Hai comprato una macchina da pescecane, lo rimprovera Grassi. E ancora: tutta la compagnia ha visto che ti sei appartato con Ornella (la Vanoni) in galleria durante le prove; non è stato un bello spettacolo, evita in futuro. Ma Grassi lo adora e lo protegge, da se stesso prima di tutto. Con Nina Vinchi, dopo 10 anni di ricognizione drammaturgica, i tre preparano la clamorosa stagione brechtiana, scenografata epicamente da Luciano Damiani, che consacrerà il Piccolo e ne farà il modello assoluto, e inimitabile, di teatro colto. Colto ma necessario, diceva Grassi, proprio come la Centrale del latte.

Exit Vanoni, arriva Cortese. Valentina. Superba, diva hollywoodiana annoiata di California, vuole Cechov, trova Giorgio e gli dà una «bussola», gli fa da balsamo. Quando lui è in viaggio (il Maestro detesta viaggiare) lei gli scrive telegrammi lunghi come fossero lettere. Lei habituée newyorkese e lui in angosciosa trasferta a Manhattan, gli raccomanda, mondana e materna a un tempo, tesoro mio relax, relax, relax.

L’unione con la Vanoni era stata uno scandalo sia per la differenza di età sia perché Strehler era sposato (con Rosita Lupi, ballerina, anch’essa al Piccolo): non potendo recitare, lei cantava. Le canzoni della Mala. Ma mi (famosissima e milanesissima) passa quindi nel repertorio di Milva, l’ennesima Musa.

Strehler trasforma la cantante da Festival di Sanremo in un’artista impegnata e carismatica che domerà i palcoscenici del mondo. Il regista intanto ricambia la dedizione totale della Cortese: a metà anni Sessanta Il gioco dei potenti (Shakespeare) e a metà dei Settanta Il giardino dei ciliegi (Cechov) sono due drammi che la consacrano nel cuore dei milanesi, dai quali non uscirà mai più, anche quando esce dalla vita sentimentale di Strehler perché Andrea Jonasson occupa tutta la scena. Nella sua interpretazione della settecentesca commedia Minna von Barnhelm di Lessing, che va in scena nel 1983, Andrea sembra una porcellana di Capodimonte e parla di emancipazione ante litteram.

Coppia da rotocalco, fotografata e chiacchieratissima. Si sposano, arte e vita tutt’uno, poi si lasciano, poi si riprendono. La grande famiglia di Strehler, e cioè lo zoccolo duro di attori che lo seguono senza se e senza ma (Tino Carraro, Giulia Lazzarini, Giancarlo Dettori, Pamela Villoresi, ma anche i fondamentali musicista: Fiorenzo Carpi e Gino Negri) tutto vede e tutto perdona al loro dio padre. Quando il buco nero lo prende – la depressione di cui ha sofferto tutta la vita – può fidarsi solo di Rosanna Purchia, venuta da Napoli anni prima e divenuta factotum del Maestro. Lei e la fida Vinchi devono ogni volta constatare l’ovvio: quando qualcosa va storto, la Cortese è sempre la prima ad arrivare.

È la prima, Valentina, anche il mattino del 26 dicembre 1997, nel gelo post natalizio, a dire ai microfoni affondata nella sua pelliccia di visone: si è spenta la grande luce, con la medesima tessitura flebilissima della voce con la quale la sua indimenticabile Ljuba checoviana declamava: il mio… giardino! Sappiamo che l’hanno amato e, intellettualmente capito a fondo, pochi critici teatrali. Roberto De Monticelli, magnifico. Maurizio Porro, dedicatissimo, indispensabile, strehlerologo di chiara fama. Lorenzo Arruga e Franca Cella, che lo seguono discreti a Versailles quando Strehler litiga con un direttore d’orchestra come Georg Solti in attesa di litigare con Herbert von Karajan a Salisburgo. Il motivo è sempre lo stesso: il suo metodo. A Milano poteva provare all’infinito, lontano da Milano no. Separato da via Rovello soffriva le arlecchinate di avversari e invidiosi. Parigi invece l’ha sempre amato, dagli esordi fino alla Legione d’Onore che Mitterand gli mette al collo. Forse la sua frequentazione, e il francese impeccabile gli hanno permesso di capire il 1968 prima di altri. Cioè l’epifania del fascismo di sinistra. Quindi prima li lasciò sfogare, per tornare al Piccolo passata la tempesta e riprenderne le redini.

Fascismo, Dopoguerra, Sessantotto, Tangentopoli: il Novecento italiano nei suoi snodi essenziali passa per Strehler e la sua piccola-grande creatura teatrale. Nella casa di via Medici, cuore del quadrilatero milanese, la sua presenza palpita ancor oggi lievissima. Il tempo ci mette la sua patina estenuata: il brogliaccio dei Mémoires goldoniani è rimasto in uno scaffale, a ingiallire, accanto alla lettera autografa di Brecht che dava a Strehler pieni poteri. In questa casa c’è la luce melancolica creata da Frigerio per Le Nozze di Figaro (1973). Il capolavoro assoluto. L’eternità. La vera attualità di Strehler è tutta nella sua inattualità. Uomo epico, ha voluto trasferire alla platea le responsabilità di farsi pubblico vero, mai passivo.

In questo XXI secolo sarebbe a disagio, nel mondo pandemico delle polarizzazioni settarie. Barocco senza ideologie, fautore con l’amico Federico Fellini di un socialismo non punitivo, vanesio e generosissimo. Galileiano insomma, nella domanda ultimativa che contiene paura e speranza: com’è la notte? n

© riproduzione riservata