A 92 anni il miliardario continua a muovere grandi capitali (accumulati con investimenti di borsa, ma anche con speculazioni su Paesi economicamente deboli) per far pesare la sua influenza nel mondo. E «convincerlo» così della sua idea di democrazia.

I soldi dei buoni sono buoni. E soprattutto disinteressati. Dopo che sono emersi contributi di George Soros a +Europa di Emma Bonino e un finanziamento da 312 mila euro a Benedetto Della Vedova, il segretario nazionale dei post-radicali ha soavemente «spiegato» al Corriere della Sera: «Soros non ci ha mai chiesto nulla. Il suo è un contributo ideale (…). Ha deciso di spendere la parte finale della sua vita dando contributi a forze che combattono per le sue idee, dall’immigrazione all’antiproibizionismo, alla democrazia». Ottimo santino.

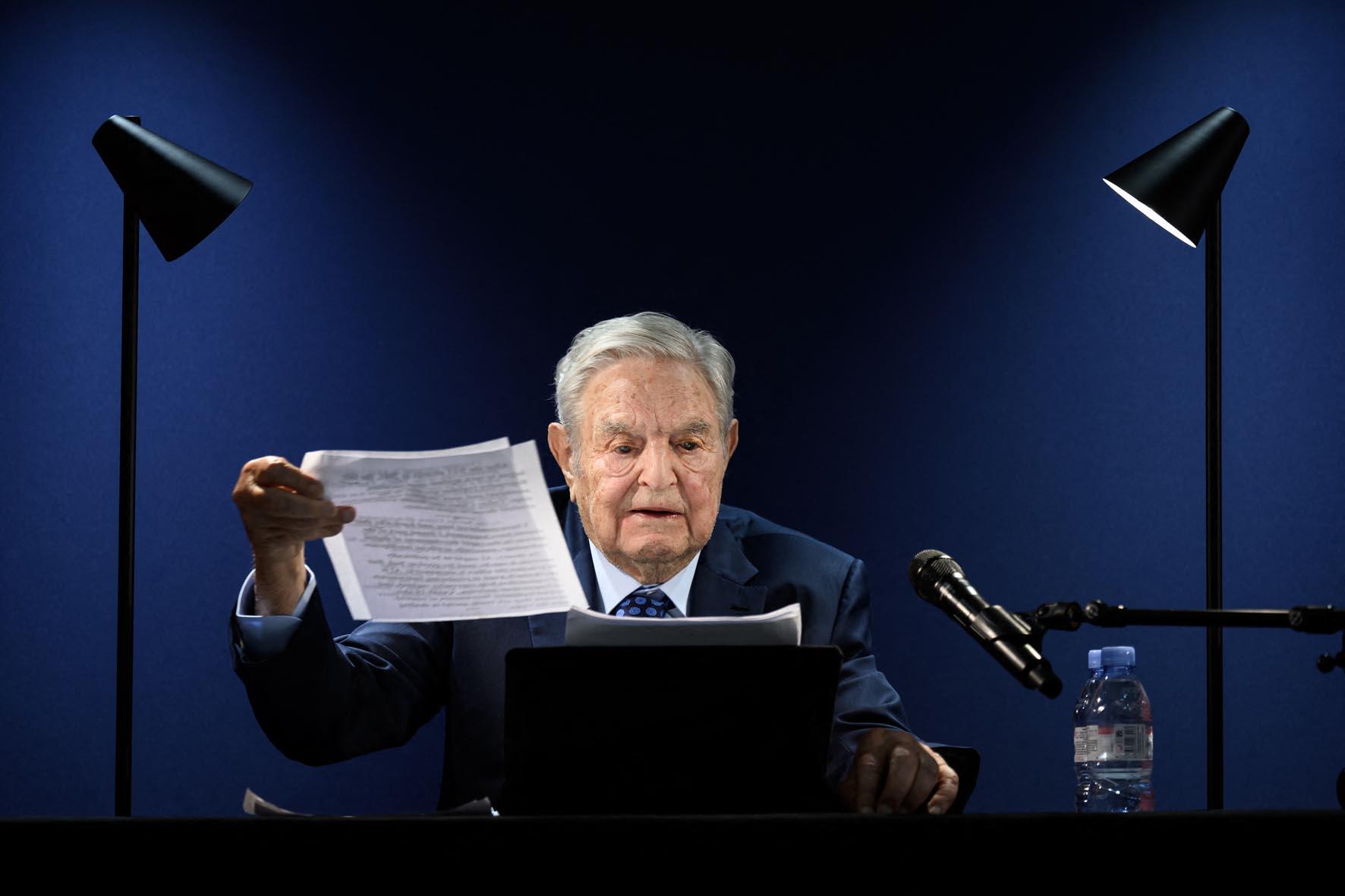

Novantadue anni, ungherese di nascita ma naturalizzato statunitense, banchiere la cui massima aspirazione è essere definito filantropo, attraverso la rete delle sue Open Society Foundations opera in 120 nazioni e quattro continenti. Se fosse Risiko, gli mancherebbe solo l’Australia. Nel 2020, ultimo dato disponibile, ha elargito finanziamenti per 1,4 miliardi di dollari. Se lo può permettere. Nella classifica di Forbes, Soros è il miliardario numero 363 del pianeta con un patrimonio personale di 6,7 miliardi. Di questi, andando a scartabellare sulle comunicazioni obbligatorie alla Sec (Securities and exchange commission, la Consob Usa), ben 5,8 miliardi sono investiti a Wall Street, con un portafoglio titoli abbastanza conservatore, dove accanto a Big tech come Amazon e Alphabet non mancano imprese farmaceutiche, assicurative e che gestiscono immobili industriali.

L’Enciclopedia Britannica definisce Soros «finanziere, scrittore, filantropo e attivista», nonché «potente e influente sostenitore delle cause sociali e liberali». Proviene da una ricca famiglia ebraica ungherese, fuggita a Londra dai nazisti nel 1944. Il futuro finanziere studia filosofia con Karl Popper alla London School of Economics, ma abbandona la filosofia per i mercati. Nel 1956 si trasferisce a New York come analista, nel 1973 crea il Soros Fund e diventa poco alla volta uno dei maggiori «scommettitori» di Wall Street.

Gran parte della mitologia che lo accompagna nasce nel settembre 1992, quando punta secco contro la sterlina sfidando la Banca d’Inghilterra, e porta a casa un miliardo di dollari di profitto. Due anni dopo però, nel febbraio 1994, perde centinaia di milioni scommettendo in un maxi rialzo del dollaro contro lo yen giapponese. Il 1992 è anche l’anno dell’attacco alla nostra lira da parte del Quantum Fund di Soros, che mette in ginocchio il Tesoro e costringe il governo di Giuliano Amato a una manovra da 93 mila miliardi di lire (circa 48 miliardi di euro). Nel luglio 2013, il finanziere spiega le sue mosse a Stampa e Repubblica: «L’attacco speculativo contro la lira fu una legittima operazione finanziaria. Mi ero basato sulle dichiarazioni della Bundesbank, che dicevano che la banca tedesca non avrebbe sostenuto la valuta italiana. Bastava saperle leggere». Poi scolpisce una massima che anche oggi che si atteggia a mero filantropo non andrebbe dimenticata: «Gli speculatori fanno il loro lavoro, non hanno colpe. Queste semmai competono ai legislatori che permettono che le speculazioni avvengano. Gli speculatori sono solo i messaggeri di cattive notizie».

Il messaggero di cattive notizie ha però deciso di essere anche messaggero di buone notizie e giuste battaglie, almeno secondo lui. Nel 1984 fonda il network delle sue Open Society Foundations, con il quale afferma di aver elargito finanziamenti a enti e organizzazioni varie (compresi movimenti politici) per l’astronomica cifra di 18,1 miliardi di dollari. Nel solo 2020, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, come si accennava si sono state registrate 50 mila donazioni per un totale di 1,4 miliardi.

La rete di Soros definisce così il proprio impegno: «Lavoriamo per costruire democrazie vivaci e inclusive, i cui governi siano responsabili di fronte ai loro cittadini». Messa così, come non essere tutti d’accordo? Si capisce qualcosa di più scorrendo i settori d’interesse (e i finanziamenti). Al primo posto ci sono le «pratiche democratiche» con il 23,6 per cento della spesa, seguite da «Scuola» (14,5 per cento), «Uguaglianza e antidiscriminazione» (13,7 per cento), «giustizia ed equità economica» (13,6 per cento), «Salute e diritti» (12,8 per cento) e «Movimenti per i diritti umani e istituzioni» (8,2 per cento).

Un impegno a largo spettro, che segue una visione liberal ben definita e riassunta così dalla stessa Open Society in un altro documento: «La Fondazione ritiene che un trattamento uguale per tutti – senza riguardo per etnia, religione, gender, disabilità o identità sessuale – sia una parte fondamentale di democrazie sane». La rete d’influenza del finanziere con base a New York è vastissima e collegata all’impegno delle sue fondazioni, ispirate al pensiero liberale e molto impegnate su antiproibizionismo, politiche di genere, immigrazione e, ovviamente, libera circolazione dei capitali. Qualche esempio concreto aiuta a capire il livello di impegno. Alle ultime elezioni Usa di midterm, nello scorso novembre, Soros è stato il primo finanziatore dei democratici con 128 milioni di dollari. Il finanziere è stato anche un acerrimo nemico di Donald Trump, tanto che nel febbraio 2020 arrivò a scrivere una lettera al Financial Times chiedendo a Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg di lasciare Facebook, accusando la piattaforma social di aiutare il presidente uscente a essere rieletto.

Soros è stato tirato in ballo anche sull’Ucraina, dove la sua fondazione è presente da anni, con la propaganda russa che lo accusa di avere un ruolo nei fantomatici laboratori americani per la difesa biologica. Di sicuro, lo scorso 24 maggio ha preso carta e penna per scrivere a Mario Draghi e spiegargli che «in realtà l’Europa, che detiene i gasdotti, ha una posizione di maggior forza rispetto alla Russia». In quell’occasione, ne ha approfittato per chiedere anche all’allora premier «un passo avanti verso un’Europa parzialmente federata». Forte è pure l’attività di lobbying a Bruxelles (ottimi i rapporti con Margrethe Vestager, commissario Ue alla concorrenza), dove gli uomini di Soros chiedono non solo «più Europa», ma anche di tagliare le unghie ai giganti Usa del web. E la Soros Foundation è stata attiva in questi giorni sul Brasile, dove il presidente Inácio Lula da Silva ha dovuto rintuzzare l’assalto ai palazzi del potere avvenuto l’8 gennaio a Brasilia. Il 17 gennaio, al Forum di Davos, il ministro dell’Ambiente Marina Silva ha reso noto di aver incontrato rappresentanti della Open Society Foundation. E sempre a Davos, nel maggio 2022, Soros ha chiaramente indicato chi sono, per lui, i nemici dell’Occidente: Vladimir Putin e Xi Jinping. «Sono due dittatori, legati da un’alleanza senza limiti» ha detto il finanziere «che governano con l’intimidazione e sono destinati a fare errori enormi».

Pessimi anche i rapporti con l’Ungheria di Viktor Orbán, che nel 2018 è riuscito a fargli chiudere gli uffici ungheresi della fondazione e la sua università privata, con una serie di leggi che hanno messo fuori gioco il magnate di Wall Street. Del resto, le leggi per la famiglia di Orbán sono quanto di più lontano si possa immaginare da Soros. E anche il portafoglio titoli dei fondi di Soros è un po’ lontano dall’attivista ultraliberale, con il suo mix conservatore di «new economy» e solida «old economy». In base alla documentazione obbligatoria trimestrale presentata alla Sec, al 30 settembre scorso il tesoro investito a Wall Street valeva 5,8 miliardi di dollari.

Al primo posto c’erano i 538 milioni investiti in Rivian, costruttore californiano di auto elettriche (9,2 per cento del portafoglio), le cui azioni nell’ultimo anno hanno perso il 74,8 per cento. Poi, tra i titoli Big Tech, ecco i 224 milioni puntati su Amazon (3,8 per cento del totale), che in un anno ha ceduto il 32,9 per cento, e i 97 milioni scommessi su Alphabet-Google (1,7 per cento), che invece hanno perso il 24,5. Da notare che, sempre a Davos, nel 2018 Soros si lanciò in una terribile filippica contro Facebook e Google, dicendo che sono «una minaccia per la società e per il libero pensiero», che avevano «i giorni contati» e che sono «ostacoli all’innovazione». I suoi fondi, però, hanno in pancia azioni Alphabet dal 2015 e l’investimento in sette anni è più che raddoppiato. I soldi separati dalle opinioni.

Ma curiosando nel «giardinetto» del finanziere Soros ecco il suo lato prudente e vecchio stile. Emergono investimenti per 343 milioni in azioni della casa farmaceutica Usa Biohaven (5,9 per cento del totale), che in un anno hanno però preso una scoppola dell’83 per cento. Poi ci sono i pacchetti da 307 milioni nella Duke Realty, che possiede immobili e capannoni industriali (5,3 per cento) e in 12 mesi ha perso solo il 15,4 per cento, e ci sono 169 milioni investiti sulle riassicurazioni di Alleghany (2,9 per cento del totale), che in un anno ha guadagnato al Nyse l’8,4 per cento. Tutti titoli difensivi.

Fuori da Wall Street, il 92enne banchiere sogna come tutti noi. Così, è tra i finanziatori di Commonwealth Fusion Systems (Cfs), che lavora alla fusione nucleare, insieme a Google e alla Microsoft di Bill Gates. Il 13 dicembre scorso, il dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti ha annunciato la prima fusione nucleare la cui reazione ha prodotto più energia di quanta impiegata per produrne. Soros, un campione nel creare più soldi di quanti ne utilizza, da bravo filantropo sogna di diventare anche uno dei grandi padri del nucleare pulito.