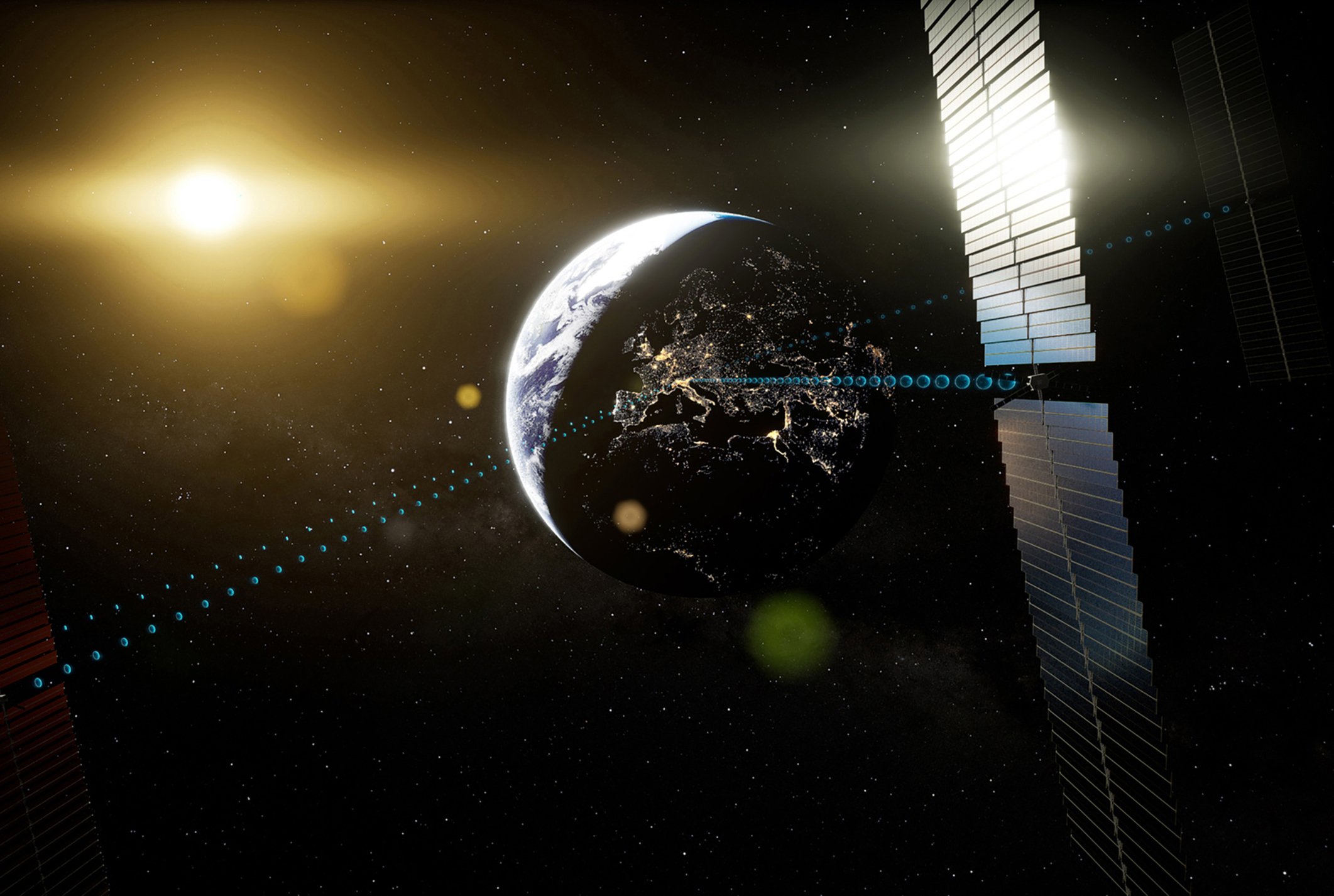

Un impianto fotovoltaico, che volteggia nell’orbita terrestre, intercetta i raggi della nostra stella là dove non ci sono né notte né nuvole, e la convoglia a terra. Non è fantascienza, ma una panacea su cui le potenze mondiali si contendono l’ennesima supremazia. E stavolta c’è in gioco anche l’Europa.

Il Sole è sempre più al centro del nostro universo. Almeno, al centro delle mire delle grandi potenze globali, che negli ultimi anni hanno spostato la sfida per il primato energetico oltre la Terra. Non solo sulla Luna, la cui riconquista è prevista a partire dal 2025. Non solo intorno allo spazio a noi più prossimo, dove si affollano costellazioni di satelliti. Adesso l’idea è catturare direttamente la luce solare nell’orbita terrestre per poi convogliarla in superficie. Proprio come immaginava lo scrittore di fantascienza Isaac Asimov nel lontano 1941, e come s’ipotizzava già negli anni Settanta, quando tuttavia i costi dei lanci in orbita erano esorbitanti persino per gli Stati Uniti.

Un impianto fotovoltaico spaziale consentirebbe idealmente di convertire l’irraggiamento solare in energia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, facendolo arrivare sulla Terra per mezzo di microonde: un sistema che, nelle intenzioni, realizzerebbe l’obiettivo di «un mondo completamente decarbonizzato entro i prossimi decenni, consentendo all’umanità di arrestare l’aumento della temperatura dovuto al riscaldamento globale», come auspicano le Nazioni Unite. Il traguardo è ambizioso, certo, ma sempre più vicino alla portata della scienza. Negli ultimi anni, il valore della produzione di energia solare sulla Terra è andato alle stelle perché questa tecnologia si è fatta molto più economica ed efficiente, ma con una limitazione fondamentale: i tradizionali pannelli funzionano soltanto durante il giorno (e quando le nuvole non s’intromettono); inoltre, gran parte dell’irradiamento viene assorbito dall’atmosfera prima che raggiunga terra, disperdendosi e diminuendo di conseguenza la sua potenza.

Cogliere l’energia direttamente «alla fonte» è al contempo la soluzione e la nuova frontiera scientifica. Statunitensi, cinesi, giapponesi, inglesi e russi studiano da molti anni la fattibilità dell’operazione, ma è l’Esa, Agenzia spaziale europea, a essere all’avanguardia nella progettazione di centrali solari orbitanti espressamente dedicate a raccogliere e commutare l’energia: è il cosiddetto sistema Space based solar power (Sbsp).

I progressi compiuti nell’ultimo decennio nella tecnologia Sbsp – in termini di peso, dimensione, resa, flessibilità e resilienza – sono stati straordinari e hanno consentito per esempio al progetto Space based solar power statunitense di dimostrare che è possibile trasferire energia tra la Terra e lo spazio in modalità wireless. Lo scorso gennaio, infatti, è stato testato il primo lancio sperimentale made in Usa durante la missione Trasponder-6 che utilizzava quest’innovativa tecnologia chiamata Maple (Microwave array for power-transfer low-orbit experiment). Il suo compito non era ancora quello di generare energia, bensì testare i diversi componenti chiave che la compongono. E ha funzionato. Il merito va in particolare alla Northrop Grumman Corporation e al filantropo e miliardario Donald Bren, che ha finanziato gran parte dell’operazione coordinata dal California institute of technology (Caltech).

In passato, un tale sistema sarebbe stato troppo oneroso anche solo per essere preso in considerazione dalle varie agenzie spaziali, Nasa inclusa, ma adesso il sogno è prossimo alla concretizzazione. Il costo dei lanci commerciali nell’ultimo decennio è infatti molto diminuito, grazie all’emergere di iniziative private. Come quella dei vettori Space X di Elon Musk, il tycoon sudafricano le cui commesse con il governo americano lo hanno reso l’uomo più ricco al mondo. Sono suoi i razzi che hanno trasportato in orbita il veicolo per la missione Trasponder-6. Ed è sempre grazie a Musk se gli Stati Uniti mantengono il primato sia in termini di vettori sia di presenza di satelliti artificiali: da quando, il 4 ottobre 1957, l’Urss lanciò lo Sputnik, oggi intorno alla Terra orbitano ufficialmente 4.550 satelliti. Molti sono comproprietà del governo americano e di Space X: al 2022 erano ben 2.804 (di cui 1.655 di Musk), mentre la Cina ne conta «appena» 467, il Regno Unito 349 e la Russia 168 (l’Italia ha 21 satelliti).

In questo scenario, i due più importanti programmi in via di finalizzazione per catturare l’energia del Sole sono il progetto Alpha degli Stati Uniti e Cassiopiea del Regno Unito. Ma le agenzie d’intelligence di entrambi i governi sono convinte che anche i cinesi siano a un passo da un utilizzo maturo di questa tecnologia: «L’intenzione di costruire un sistema di raccolta dell’energia solare a 36 mila chilometri di altitudine, quindi in orbita geostazionaria, era stata annunciata nel febbraio del 2019 dall’Accademia cinese di tecnologia spaziale» sottolinea in proposito Frediano Finucci, autore del saggio appena uscito Operazione satellite (Paesi Edizioni, 2023). «Da quello che trapela dalle pubblicazioni scientifiche, la Cina avrebbe completato a fine 2021 la costruzione di una stazione terrestre – una solar facility – di 133 mila metri quadrati nella contea di Bishan, nel distretto di Chong-qing, per studiare la fattibilità della tecnologia delle microonde riflesse, investendo l’equivalente di 42 milioni di dollari».

Se la Cina riuscisse davvero a portare a compimento questa iniziativa, prosegue Finucci, «potrebbe diventare non solo energeticamente autosufficiente ma anche rimpiazzare la Russia e i Paesi del Golfo come fornitori: immaginate Pechino come monopolista dell’energia solare. Alcuni scienziati americani sostengono che i cinesi potrebbero arrivare a un impiego concreto e non sperimentale di questa tecnica già nel 2030. La Cina non è però la sola a studiare il sistema di approvigionamento spaziale: anche il Giappone, l’India, la Russia e altri Stati europei sono al lavoro su sistemi orbitanti che raccolgono l’energia. Ma al momento sono Pechino e Washington a contendersi la metodologia per sfruttare questa risorsa pulita e inesauribile».

In effetti, lo scorso 5 giugno 2022, con ben tre anni in anticipo, l’Università cinese di Xidian ha completato quello che definisce «il primo sistema di test a terra full-link e full-system al mondo per l’energia solare spaziale». Ovvero una struttura in acciaio alta 75 metri, sistemata nel campus di Xi’an, nord della Cina, che ospita sottosistemi progettati per testare il sistema Space based solar power. L’impianto avrebbe già raccolto l’energia del Sole e l’avrebbe poi convertita in elettricità a corrente continua, allo stesso modo con cui l’università californiana Caltech lo scorso 12 giugno è stata in grado di trasferire in modalità wireless l’energia raccolta da ricevitori nello spazio indirizzandola verso la Terra. La competizione solare è aperta.