Il presidente Usa Richard Nixon il 15 agosto 1971 sospese la convertibilità della divisa americana nel metallo prezioso. Fu un drammatico shock monetario per far ripartire la crescita. Eppure oggi, con l’euro, certe rigidità si ripetono.

È il 15 agosto 1971, un Ferragosto come tanti altri: spiagge strapiene, città vuote, qualche preoccupazione per il grande controesodo che si avvicina. In tv si parla delle vacanze, degli scontri a Belfast e della Nato in allarme per le mire sovietiche su Malta. Mentre gli italiani si godono il sole, a Washington un piccolo, influente gruppo di persone vive ore di angoscia. Pochi lo sanno, ma sta per andare in scena uno degli avvenimenti più importanti e clamorosi nella storia dell’economia mondiale.

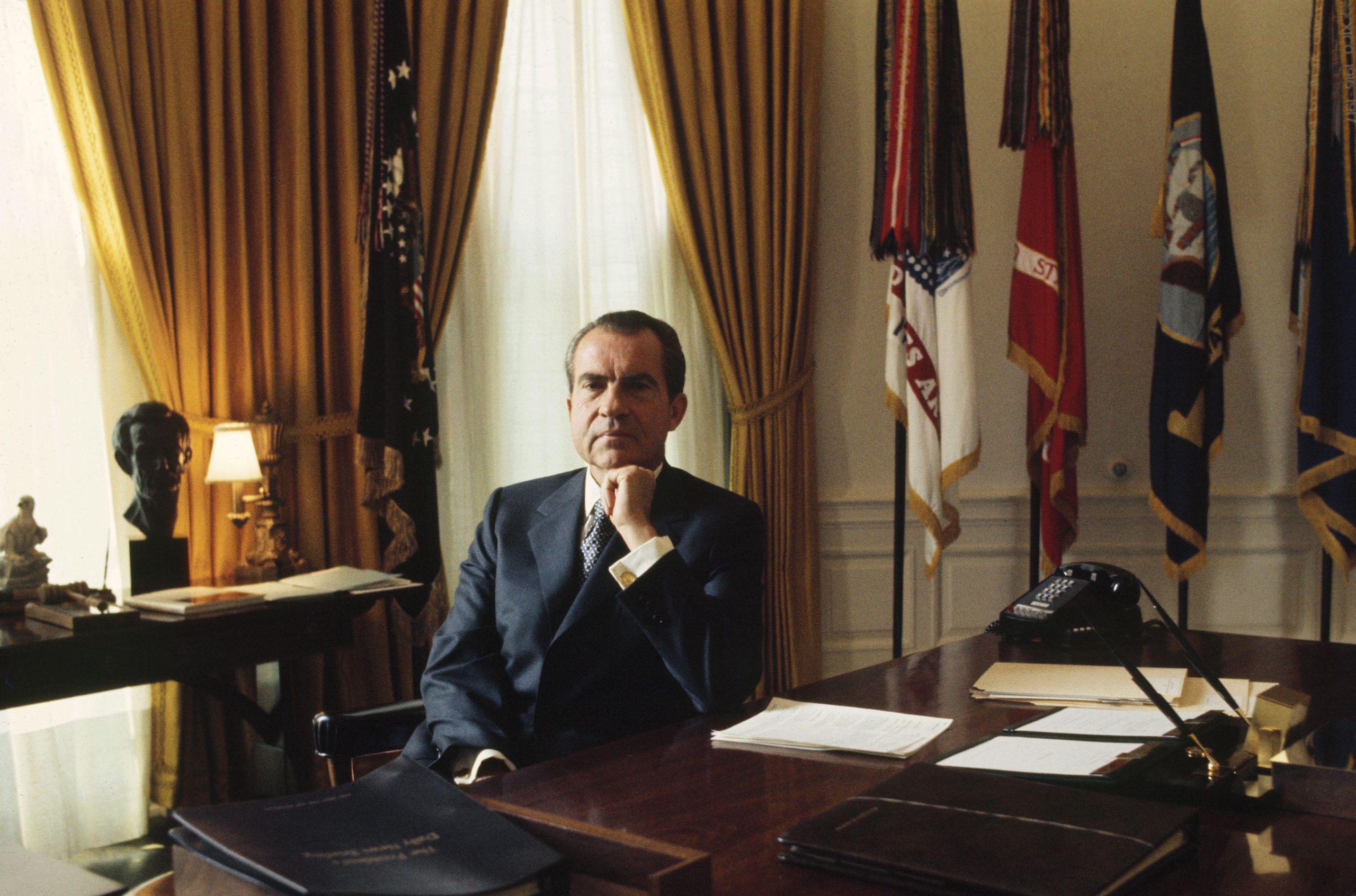

La sera di quel 15 agosto di 50 anni fa il presidente Richard Nixon si presenta in tv e annuncia: «Dobbiamo proteggere la posizione del dollaro americano come pilastro della stabilità monetaria nel mondo… Ho ordinato al segretario del Tesoro Connally di sospendere temporaneamente la convertibilità del dollaro in oro o in altri beni di riserva, eccetto che in quantità e condizioni determinate nell’interesse della stabilità monetaria e nel migliore interesse degli Stati Uniti. Ora, questa azione – che è molto tecnica – cosa significa per voi? Lasciate che metta a tacere lo spauracchio della cosiddetta svalutazione. Se volete comprare un’auto straniera o fare un viaggio all’estero, le condizioni di mercato possono far sì che il vostro dollaro possa acquistare un po’ meno. Ma se siete tra la stragrande maggioranza degli americani che comprano prodotti americani in America, il vostro dollaro varrà domani tanto quanto oggi. L’effetto di questa azione, in altre parole, sarà di stabilizzare il dollaro».

Con queste parole Nixon mette fine al sistema aureo che risale agli accordi di Bretton Woods del 1944 e dà inizio a un periodo di instabilità sui mercati mondiali che, con alti e bassi, proseguirà fino al 1999 con la nascita dell’euro, moneta che a sua volta incorpora alcune delle debolezze tipiche dei sistemi a cambi fissi. Alla decisione di mandare in soffitta Bretton Woods, Nixon arriva dopo molte discussioni.

Il 13 agosto si è svolto un incontro segreto a Camp David tra il presidente americano e il capo della Federal Reserve Arthur Burns, il segretario al Tesoro entrante John Connally e il sottosegretario per gli Affari monetari internazionali (e futuro presidente della Fed) Paul Volcker insieme ad altri 12 consiglieri di alto livello della Casa Bianca e del Tesoro. E al termine di un acceso dibattito il presidente si convince ad abbandonare i cambi fissi e a introdurre una serie di azioni politiche (compreso un congelamento dei salari) che in seguito verranno battezzate «Nixon Shock».

Martedì 17 agosto l’annuncio del presidente Usa scuote le prime pagine dei giornali italiani (il 16 i quotidiani non escono). Il Corriere della Sera titola a tutta pagina «Sospesa la convertibilità del dollaro in oro» e sotto: «Rialzo record a Wall Street», «Colpite le nostre esportazioni, riunione a Palazzo Chigi presieduta da (Emilio) Colombo». Come quello italiano, tutti i governi sono presi in contropiede della decisione americana: primi ministri tornati precipitosamente nelle capitali, ambasciatori chiamati a rapporto, mercati finanziari chiusi e, come si dice in questi casi, «febbrili consultazioni» tra le cancellerie.

Ma perché la Casa Bianca deve prendere queste iniziative così drastiche? Nel 1971 Nixon ha di fronte una serie di gravi problemi. La guerra del Vietnam ha fatto esplodere il deficit federale, schizzato da 1,6 miliardi di dollari nel 1965 a 25,2 miliardi del 1968. La disoccupazione viaggia sul 6,1%, l’inflazione è del 5,84. Il presidente (dimissionario tre anni dopo per lo scandalo del Watergate) si concentra su tre obiettivi: creare posti di lavoro migliori, frenare il carovita e proteggere il dollaro dalla speculazione internazionale. E per ottenere questi obiettivi deve liberare il biglietto verde dalla camicia di forza dei cambi fissi.

Una camicia confezionata con tutte le buone intenzioni nel luglio del 1944, con la Seconda guerra mondiale ancora in corso, in uno splendido hotel di Bretton Woods, cittadina turistica del New Hampshire da cui si può ammirare il Monte Washington, famoso per la sua cima ventosa. La conferenza organizzata dalle Nazioni Unite, cui parteciparono 730 delegati di 44 nazioni alleate, si proponeva di «assicurare la stabilità del tasso di cambio, prevenire svalutazioni competitive e promuovere la crescita economica».

In pratica, l’obiettivo era evitare altri disastri economici come la Grande depressione degli anni Trenta, provocata anche dal blocco dei commerci internazionali. Così, oltre a gettare le basi per il Fondo monetario internazionale, al Mount Washington Hotel fu stabilito un sistema di cambi fissi che avrebbe garantito una certa stabilità negli scambi mondiali. Il dollaro diventava la moneta di riferimento cui erano legate tutte le altre monete, mentre la valuta americana veniva agganciata all’oro al prezzo, anch’esso fisso, di 35 dollari all’oncia.

Il valore delle monete non dipendeva più da domanda e offerta, ma dalla quantità di oro sottostante: per ogni dollaro ci doveva essere un’equivalente quantità del prezioso metallo giallo. Per la verità l’economista inglese John Maynard Keynes aveva proposto di non usare il dollaro come moneta di riferimento, ma una moneta speciale, il Bancor. Si preferì non ascoltarlo. E fu un errore.

Per molti anni il sistema funzionò e contribuì ad alimentare il grande sviluppo del dopoguerra, specie per le economie occidentali. Poiché gli Usa possedevano più della metà delle riserve aureemondiali, il meccanismo sembrava sicuro. Ma gli Usa compravano merci in tutto il mondo e il loro deficit commerciale cresceva. Gli Stati che vendevano prodotti agli americani incassavano dollari. E in teoria avrebbero potuto chiedere a Washington di scambiare i biglietti verdi in oro.

Già nei primi anni Sessanta il presidente francese Charles De Gaulle si lamentava che i dollari in circolazione erano troppi e iniziò a chiedere la conversione in oro delle riserve di moneta Usa detenute dalla Banca di Francia. Nel 1966, le banche centrali non americane possedevano 14 miliardi di dollari, mentre gli Stati Uniti ne avevano solo 13,2 miliardi di riserva aurea. E con la guerra del Vietnam gli Stati Uniti furono costretti a stampare sempre più moneta per finanziare le spese belliche, peggiorando la situazione.

Il mondo di Bretton Woods, con la sua rigidità e l’impossibilità da parte dei governi di gestire liberamente i deficit di bilancio, stava franando. Nel maggio del 1971 la Germania occidentale lasciò il sistema dei cambi fissi, e nel giro di poco tempo il dollaro perse il 7,5% del valore rispetto al marco. In agosto anche la Svizzera abbandonò il sistema e alla fine Nixon fu costretto a prendere la stessa strada.

Le conseguenze dello shock furono un periodo turbolento. Nel marzo del 1973 la conferenza di Parigi approvò un nuovo regime di cambi fluttuanti e vari Paesi ne approfittarono svalutando le loro monete per rilanciare le esportazioni. Poi piombò sulle economie mondiali la crisi petrolifera che provocò una forte accelerazione dell’inflazione senza crescita economica (la stagflazione).

L’Europa tentò di rimettere ordine nei cambi creando prima il serpente monetario e poi il Sistema monetario europeo (Sme), ma nel 1992 sia l’Italia sia il Regno Unito furono costretti ad abbandonarlo. Così si decise di dare vita a una moneta unica, l’euro, per eliminare definitivamente l’instabilità tra le valute locali. Ma, come nel caso del gold standard, anche all’interno dell’euro si creano pericolose tensioni: con una moneta forte, le economie meno competitive hanno perso terreno sui mercati mondiali e non potendo più svalutare hanno dovuto abbassare il proprio tenore di vita. In qualche modo, dopo 50 anni la fine di Bretton Woods ha ancora qualcosa da insegnare.