A tre anni distanza dal suo lancio (e dopo decenni di ricerche) la sonda americana Parker, prima di Natale, è entrata nell’atmosfera della nostra stella. Dalle sue esplorazioni ravvicinate potremo capire meglio il comportamento dell’astro da cui dipendiamo. E come difendere dalle sue tempeste magnetiche aerei e satelliti.

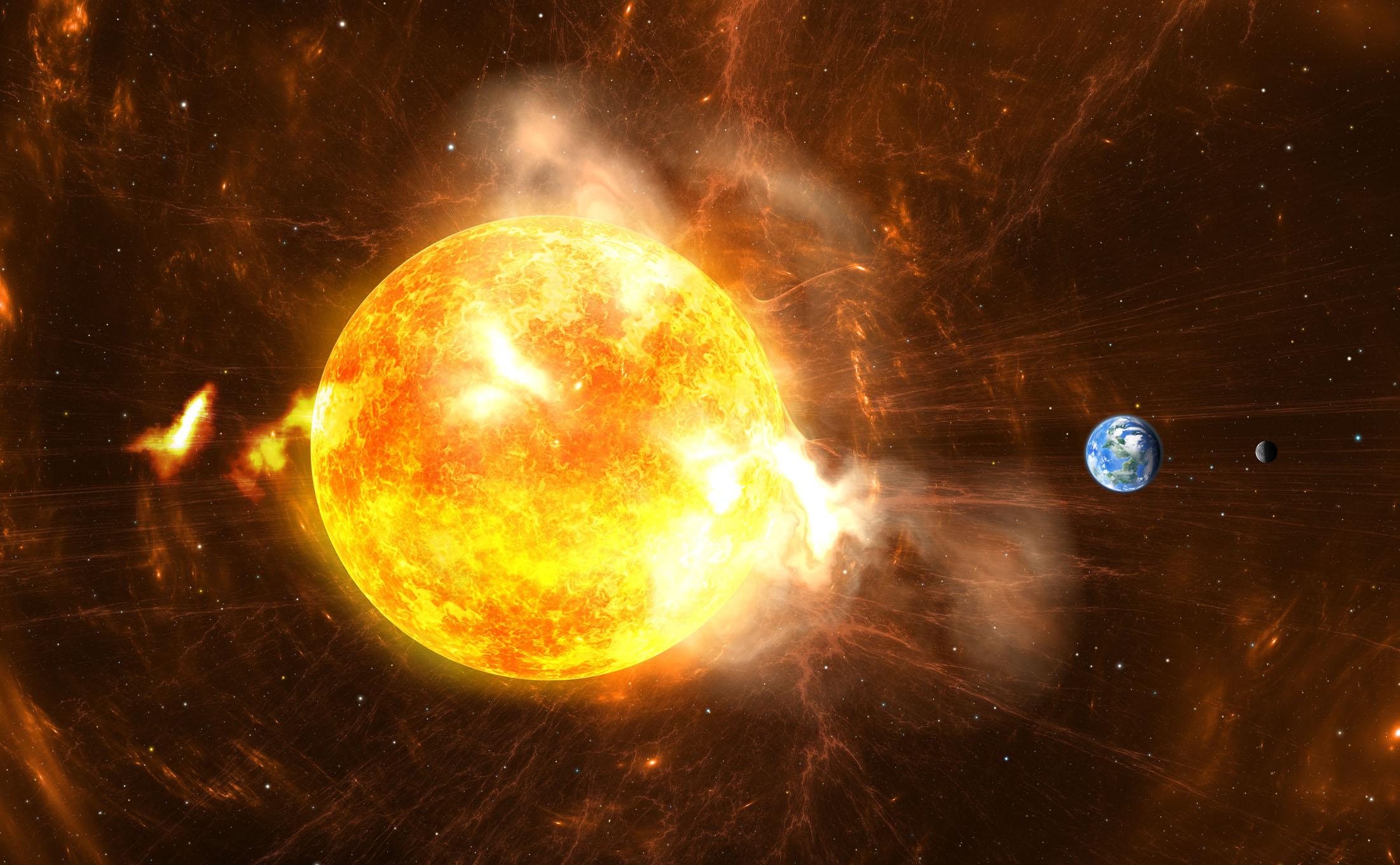

Riuscire a «toccare» il Sole è un’impresa difficilmente concepibile. La mitologia greca vi aveva attribuito il valore di un sogno impossibile, frutto della tracotanza umana: quando Icaro aveva osato volare troppo in alto, il calore del Sole aveva sciolto la cera delle sue ali facendolo precipitare in mare. Ma il 14 dicembre scorso la sonda Parker della Nasa è entrata nell’atmosfera solare e sta ora proseguendo il suo viaggio di esplorazione al suo interno, alla ricerca dei misteri della nostra stella.

Ci sono voluti tre anni dopo il lancio dalla stazione di Cape Canaveral, e decadi di studio dall’ideazione del progetto, perché per la prima volta nella storia una sonda si tuffasse nella materia che compone il Sole, a una distanza minore di 13 milioni di chilometri dalla fotosfera, la sua superficie apparente.

Nella traiettoria a spirale la sonda Parker entra ed esce dalla corona solare muovendosi a una velocità colossale, oltre 500 mila chilometri all’ora. Nel frattempo punta ad arrivare a soli sette milioni di chilometri di distanza dalla fotosfera (entro il 15 giugno 2025).

La corona solare può essere paragonata all’aria che circonda una lampadina: è uno strato di alcuni milioni di chilometri di gas ionizzati che raggiunge temperature di milioni di gradi centigradi. Nella zona di massimo avvicinamento, la navicella dovrà affrontare 1.400 gradi centigradi. Per questo è dotata di uno scudo protettivo, costituito da una schiuma di carbonio racchiuso da due strati di carbonio-carbonio, capace di mantenere la strumentazione a bordo a non oltre 30 gradi.

«La sonda Parker ha già compiuto una sorta di pietra miliare nella storia delle esplorazioni spaziali» dice a Panorama Thomas Zurbuchen, astrofisico del Science Mission Directorate della Nasa. «È un’impresa che ci permette di osservare il vento solare dall’interno, proprio nelle regioni in cui si forma, e anche di svelare alcuni misteri sull’evoluzione del Sole e delle stelle presenti nel resto dell’Universo».

Il vento solare è una corrente di particelle ad altissima energia che viene espulsa fuori dall’atmosfera solare e pervade tutto lo spazio interplanetario. «Nonostante i progressi degli ultimi decenni, non esistono modelli globali affidabili sulle origini e il comportamento di questo fenomeno. La ricerca è ancora indietro, anche perché i dati sono insufficienti. Non conosciamo un fenomeno che ha conseguenze cruciali sul sistema Terra. Ecco perché l’esplorazione della sonda è così importante».

Nei casi più sfortunati il vento solare può sconvolgere la Terra, come avvenne nel 1989. La notte del 13 marzo di quell’anno, nel Québec, Montreal piombò nelle tenebre con metropolitana e aeroporti chiusi, semafori spenti e riscaldamenti interrotti; a ruota collassarono le centrali del nord-est degli Stati Uniti; il Maryland, la Virginia e la Pennsylvania piombarono anch’esse nell’oscurità e i satelliti impazzirono rischiando perfino di capovolgersi e compromettere gravemente rilevazioni e comunicazioni.

Il Sole attraversa cicli della durata di 11 anni, in cui si va da un minimo a un massimo nel numero delle macchie solari, zone della sua superficie più scure delle aree circostanti. Fenomeni causati da un intenso campo magnetico localizzato che rende meno efficiente il trasporto di energia verso l’esterno. L’alta concentrazione di energia nelle macchie si trasforma in forza cinetica in maniera esplosiva, dando luogo a emissioni di particelle e bolle di plasma grandi più della Terra. Quando le particelle provenienti dal Sole penetrano attraverso le difese magnetiche del nostro pianeta, formano una circolazione di corrente paragonabile a un fiume largo 15 mila chilometri. Il campo magnetico terrestre viene alterato e si scatenano tempeste magnetiche dagli effetti a cascata. Le correnti elettriche si intensificano e inducono a loro volta altre correnti elettriche nei lunghi conduttori di suolo.

I trasformatori di alta tensione non reggono l’impatto e si generano fluttuazioni di voltaggio e cadute di tensione nella rete. Nei casi estremi i trasformatori possono venire danneggiati irreparabilmente perché non riescono a dissipare il surplus di energia ricevuto. E finché non si riparano tutti i guasti, la vita quotidiana come la conosciamo comunemente si ferma. I rischi per gli aerei e i satelliti sono un’altra ragione per indagare il fenomeno del vento solare. Le traiettorie di molti voli intercontinentali intersecano le regioni polari per favorire il risparmio di carburante. Nel caso di una tempesta solare, le apparecchiature elettroniche dei velivoli potrebbero subire danni e i passeggeri assorbire dosi di radiazioni superiori a decine di volte quella di un’apparecchiatura radiografica di cinquant’anni fa. Inoltre, i segnali radio che i satelliti inviano ai ricevitori attraverserebbero una ionosfera altamente perturbata e verrebbero distorti così da fornire localizzazioni errate.

Quello che la sonda Parker ha svelato finora è, prima di tutto, la presenza di strani picchi nel vento solare in cui particelle accelerano e invertono la direzione del campo magnetico del vento. I modelli suggerivano che quest’ultimo soffiava a pochi chilometri per secondo, ma la sonda Parker ha misurato una velocità dai 35 ai 50 chilometri al secondo, maggiore di quanto ci si aspettasse. Queste scoperte, descritte in quattro articoli pubblicati su Nature, aiuteranno gli scienziati a migliorare le predizioni su quando una pericolosa tempesta solare potrebbe raggiungere la Terra. Inoltre, li costringeranno a una revisione delle loro conoscenze sull’evoluzione di stelle come il Sole.

La morte del Sole è prevista tra 7,5 miliardi di anni. L’elio, il combustibile che la nostra stella sta consumando per autoalimentarsi, a un certo punto si esaurirà. Il nucleo si contrarrà mentre gli strati esterni si espanderanno. Il Sole diventerà una cosiddetta stella supergigante, molto più grande e luminosa di adesso.

Prima di allora, ci sarà un momento in cui la superficie della Terra sarà semplicemente troppo calda perché possano resistere forme di vita. La specie umana, ammesso che possa durare così a lungo, o esistere così come la conosciamo ora, dovrà muoversi di pianeta in pianeta approfittando di zone di abitabilità a durata limitata nel tempo. Secondo le stime degli astrofisici, tra circa 6 miliardi di anni il Sole più caldo farà di Marte un pianeta abitabile per 100 milioni di anni, sciogliendo il ghiaccio sotto la sua superficie e facendolo diventare un mondo «acqueo» con un’atmosfera più densa.

Il problema è che molto prima, cioè fra 5,7 miliardi di anni, la Terra sarà stata incenerita, e dunque occorrerà o adattarsi a un Marte freddissimo o trasferirsi su un altro pianeta. Ecco perché molti astrofisici, in questo divertissement futuristico, preferiscono scartare l’opzione di diaspore umane. Ciò che propongono in alternativa è sviluppare le tecnologie (il tempo non mancherebbe) per deviare un grande asteroide di almeno 100 milioni di chilometri di diametro in direzione della Terra così da riposizionarla per ottenere un clima più favorevole. Questa soluzione ridisegnerebbe l’intero sistema solare, e la capacità dell’uomo di plasmare la natura raggiungerebbe il suo acme. Ma qui è dove comincia la fantascienza, ed è meglio fermarsi.