Il futuro dell’import di gas e petrolio in Italia, dopo la fine delle relazioni con la Russia di Putin, dipende da accordi con altri Paesi. Né democratici né stabili.

Il 24 febbraio 2022 non è soltanto la data dell’inizio della guerra in Ucraina. È anche il momento in cui la Russia ha «perso» economicamente l’Europa. E viceversa. La riprova? L’invasione del vicino di casa ucraino è stata l’occasione per l’Occidente di tagliare definitivamente i rapporti con il gigante degli idrocarburi per rivolgersi ad altri fornitori. Quando infatti, il 26 settembre 2022, sono stati fatti esplodere nel Mar Baltico i gasdotti Nord Stream 1 e 2 costruiti dalla Russia per portare il proprio gas in Europa via Germania (aggirando Ucraina, Polonia e altri Paesi ostili a Mosca), il Cremlino si è reso definitivamente conto che il suo isolamento a ovest era ormai realtà.

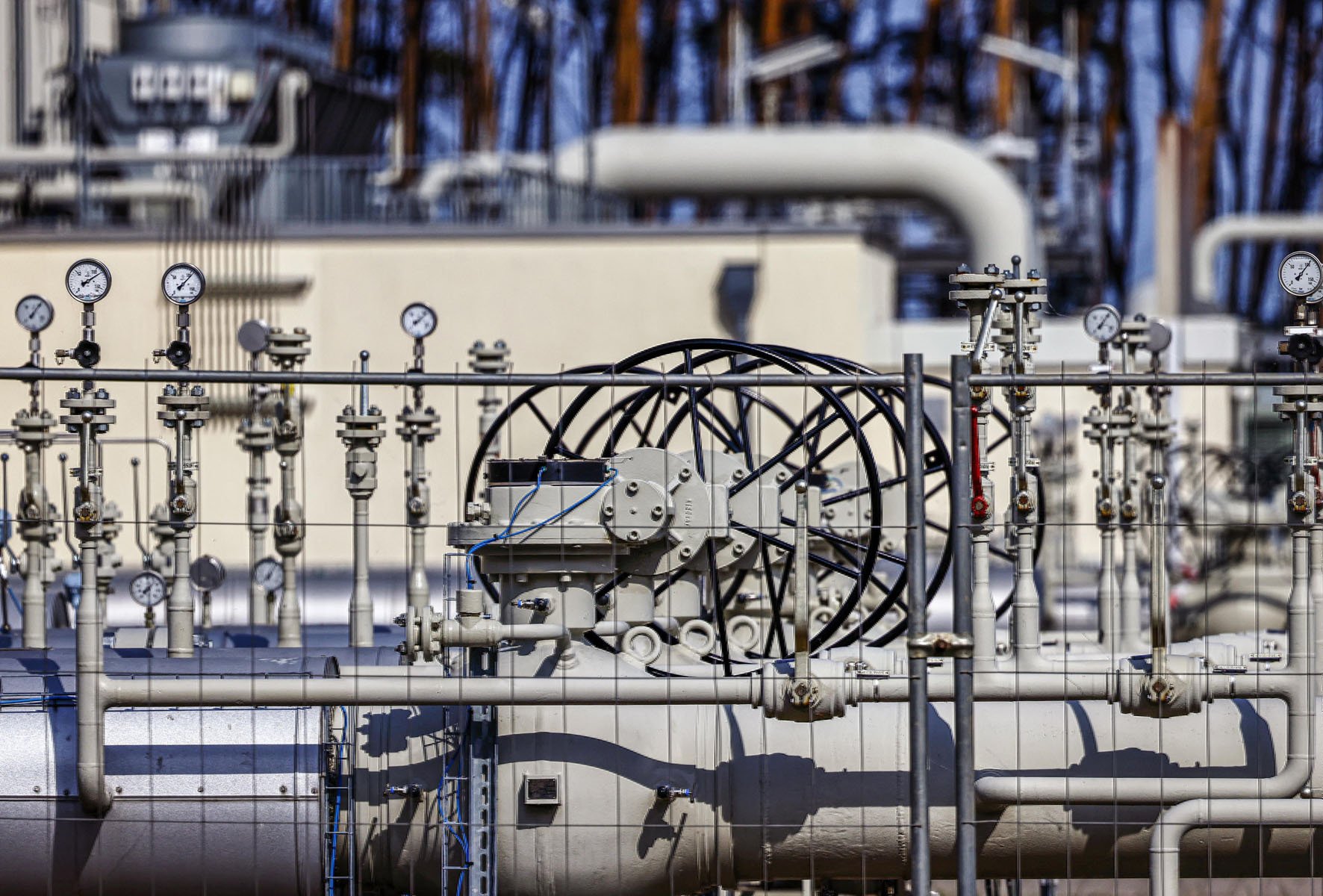

Un’amputazione dalle gravi conseguenze che, da un lato, ha costretto Mosca a indirizzare i propri commerci verso l’Asia, e la Cina in particolare; dall’altro ha obbligato i governi Ue a cercare altrove petrolio e gas dopo aver stretto per anni accordi vantaggiosi con la Russia di Vladimir Putin, mettendo nelle sue mani il destino energetico del continente. Già il governo Draghi, attraverso Eni, nel 2022 aveva avviato un primo piano di diversificazione delle forniture per sostituire quelle russe prima dell’arrivo dell’inverno: Stati Uniti, Norvegia e Libia, ma soprattutto Algeria, Azerbaigian e Turkmenistan. Sono questi ultimi i nuovi partner candidati a sostituire progressivamente il gas russo, ormai residuale in Europa. Il sistema energetico italiano, però è ancora improntato al gas naturale (che soddisfa circa il 40 per cento della nostra domanda di energia), con il petrolio a seguire ma in percentuale minore. Dei due combustibili fossili – ed è qui il nodo – importiamo la quasi totalità, in un rapporto che ci costringe a una reciproca dipendenza con Paesi instabili o assai problematici. Ieri la Russia, oggi Libia e Azerbaigian, per citare quelli attualmente convolti in confronti militari (a Tripoli infuria la guerra civile, mentre Baku è impegnata nell’occupazione del Nagorno-Karabakh).

«Le riserve nazionali sono assai limitate: quelle accertate (al 2019), secondo i dati ufficiali del Ministero della transizione ecologica, basterebbero sì e no a coprire un anno di consumi», sottolinea uno studio di Italy for climate. Roma, infatti, importa il 96 per cento del gas naturale che consumiamo e il 93 per cento del petrolio. Se prima Mosca copriva il 40 per cento del fabbisogno, oggi quella percentuale è stata redistribuita: l’approvvigionamento di prodotti petroliferi è estremamente diversificato, con quasi 50 diversi Paesi da cui importiamo, anche se di fatto i due terzi del nostro petrolio sono concentrati soprattutto su cinque Stati: «L’Azerbaigian è il nostro primo fornitore, avendoci garantito nel 2021 il 19 per cento delle importazioni di prodotti petroliferi, seguito dalla Libia con il 15 per cento, da Russia e Iraq con circa il 12 e dall’Arabia Saudita con l’8 per cento», dettaglia il rapporto di Italy for climate.

Dopo la crisi ucraina e archiviato Mario Draghi, il governo Meloni oggi ha dunque il compito di gestire e soprattutto completare questa transizione entro il 2023, fino alla completa eliminazione del gas russo prevista per l’inverno 2024-2025. Un percorso lungo e pieno d’incertezze. Ancora nei primi sette mesi del 2023, infatti, i Paesi Ue avevano acquistato circa il 52 per cento di tutti i 41,6 milioni di metri cubi di gas naturale liquefatto esportati dalla Russia. L’aumento rispetto al 49 per cento del 2022 è forte. L’Unione è ancora il «miglior cliente» per i produttori ed esportatori di idrocarburi, ma la Cina si sta affacciando nel mercato con importazioni sempre più significative di gas naturale liquefatto, il Gnl, e si candida a diventare il maggior importatore globale di gas naturale al mondo, disponendo già di 12 terminal per accogliere e stoccare il Gnl. Il che rende Pechino in prospettiva un competitor dell’Europa.

Al netto di ciò, il problema italiano ed europeo è relativo all’affidabilità dei fornitori: nel luglio scorso, la Commissione europea ha annunciato l’accordo di cooperazione raggiunto tra Ue ed Azerbaigian siglato dalla presidente Ursula von der Leyen con il collega Ilham Aliyev. L’accordo firmato tra Bruxelles e Baku prevede che il volume di gas esportato dall’Azerbaigian entro il 2027 arrivi a 20 miliardi di metri cubi all’anno, cioè la metà del fabbisogno. Sarebbe una buona notizia se non fosse che Ilham Aliyev nel Nagorno-Karabah sta conducendo una vera pulizia etnica nei confronti della comunità armena, che rivendica la regione contesa come parte dell’Armenia. Non la pensa così il presidente azero: «L’Armenia non è altro che Azerbaigian occidentale e Yerevan è storicamente una città azera» ha dichiarato, lasciando intendere quali siano le intenzioni per il futuro. Un futuro che coinvolge anche la Turchia, che un secolo fa diede vita allo sterminio di oltre un milione di armeni e che oggi, per bocca del suo ministro della Difesa, Yasar Güler, dice: «La Turchia è dalla parte dell’Azerbaigian, oggi come sempre».

Il che complica le cose, almeno per il governo italiano: la Turchia sarebbe un nostro partner fondamentale nella partita energetica. Se ancora nel 2022 ha dovuto importare energia per 99 miliardi di dollari dalla Russia e al contempo briga per costruire la prima centrale nucleare, ha però nel Mediterraneo la prospettiva della costruzione di un gasdotto che collegherà l’Europa via Israele, passando anche per Cipro. Gli ostacoli però non sono pochi: non solo il ruolo personale del «dittatore necessario» Recep Tayyip Erdogan, come lo definì Mario Draghi; pesano anche le dispute con la Grecia per il controllo di Cipro Nord e le «questioni in sospeso» sia con l’Armenia (Ankara sostiene Baku) sia con i curdi indipendentisti e con la Siria, avendo la Turchia occupato militarmente la regione di Afrin e Kobane, per evitare la saldatura tra forze curde ribelli. Altra «dittatura mascherata» con cui fare i conti è il Turkmenistan del presidente Serdar Berdimuhamedow. Il Turkmenistan è tra i Paesi più chiusi e repressivi al mondo. Il governo non tollera alcuna forma di dissenso, perseguita i giornalisti indipendenti e i difensori dei diritti umani, arresta e minaccia le voci critiche e si spinge persino a intimidire le famiglie degli oppositori in esilio.

Che differenza c’è con la Russia di Vladimir Putin? Nessuna, se non che Ashgabat che si è detta disponibile allo sviluppo di un gasdotto (Tpc) per trasportare il suo gas in Europa attraverso il Caspio, forte del suo essere quarto Paese al mondo per riserve, stimate tra 10 e 14 trilioni di metri cubi. Ma qualsiasi transito significativo di gas dal Turkmenistan richiederà lo sviluppo di nuovi gasdotti che attraversino mar Caspio, Azerbaigian, Georgia, Turchia e Balcani prima di collegarsi con la rete di gasdotti dell’Europa centrale esistente. Non esattamente una passeggiata: peggio, è un «campo minato». Ne sa qualcosa Joe Biden: il presidente Usa ha appena incontrato i rappresentati di Turkmenistan e delle altre repubbliche post-sovietiche per garantire loro il sostegno allo sviluppo della rotta commerciale trans-caspica. L’idea è di sostituirsi a Mosca anche in quel quadrante. Ciò va a detrimento degli accordi bilaterali che Stati come l’Italia (con il Piano Mattei) cercano di portare avanti. Per l’Europa e il nostro Paese, dunque, è sì fondamentale dialogare con questi attori, ma al contempo è importante sapere che corriamo il rischio di bere la cicuta: siamo infatti passati da un solo interlocutore, per quanto instabile, a un gruppo non meno problematico di nazioni i cui leader non appaiono meno dispotici o inaffidabili.