L’11 giugno 1984 moriva all’improvviso il segretario del Partito comunista italiano. Personalità avvolta da un mito che non ne fa riconoscere anche i limiti.

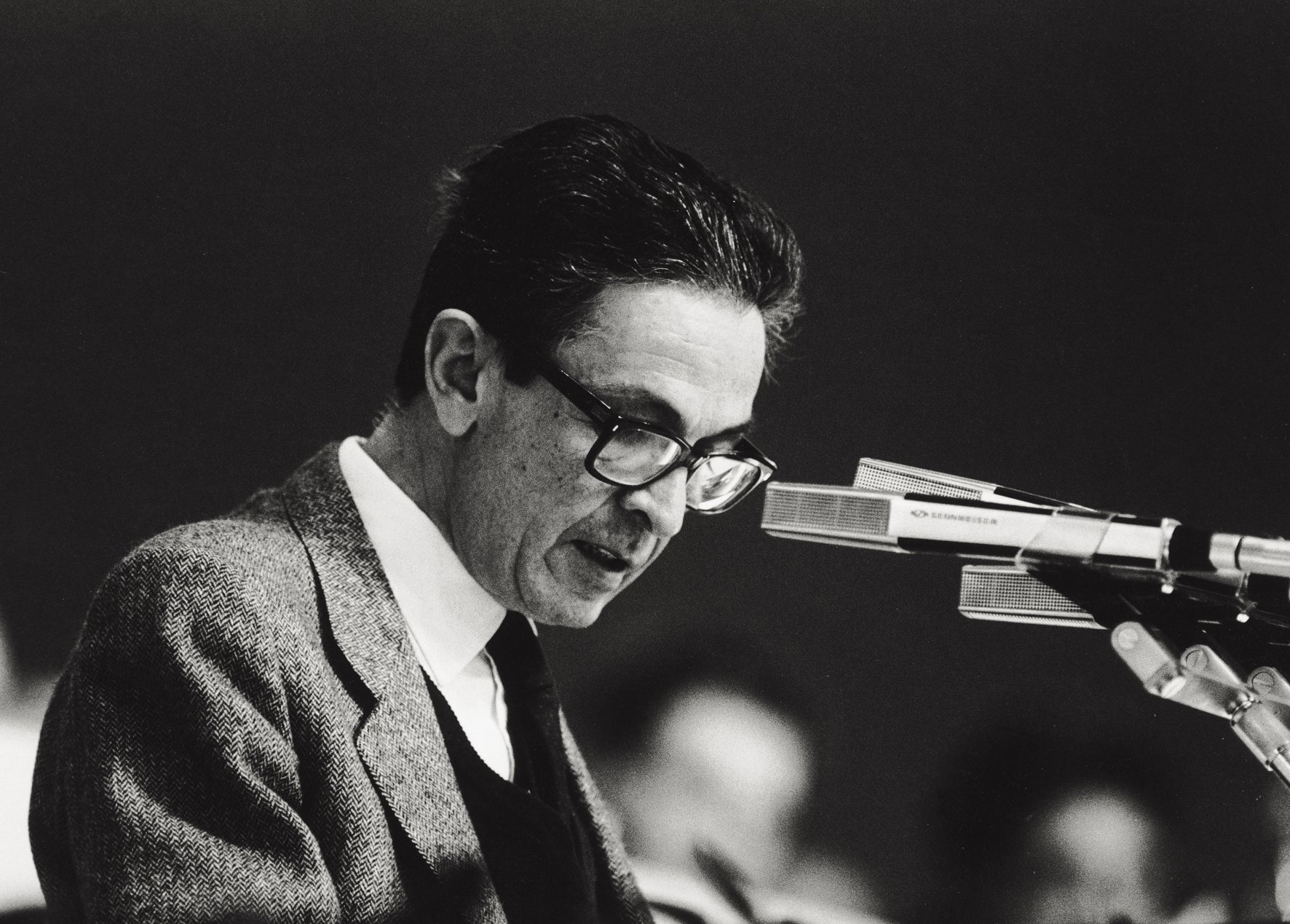

La cosiddetta «base» riuscì a scaldarla per davvero solo nel buio metallico di Padova – 7 giugno 1984 – quando, in lotta con il male che lo stava prendendo alla testa, rimase aggrappato al microfono per incitare i comunisti al voto delle europee. Le ultime parole per spronarli alla mobilitazione – «Lavorate tutti: casa per casa, azienda per azienda, strada per strada» – Enrico Berlinguer le pronunciò con la forza d’inerzia dell’ultimo respiro. La dichiarazione ufficiale di morte venne quattro giorni dopo – l’11 giugno – all’ospedale Giustinianeo, con la precisazione che le lancette dell’orologio segnavano le 12,45. Per il resto, a infiammare la folla, il segretario comunista non ci provò nemmeno. Di suo, non possedeva né il carisma né l’oratoria del tribuno e, quando saliva sui palchi allestiti nelle piazze, in un’espressione sempre segnata da un’ombra di melanconia, lasciava intuire un disagio non occasionale. Non giocò mai al personaggio. Non cercò la passerella. E i flash ai quali non poteva sottrarsi, visibilmente lo mettevano in imbarazzo. A Maurizio Costanzo – piuttosto che a Raffaella Carrà – non venne mai in mente di invitarlo ai loro intrattenimenti in tv. Non andava cercando le frasi a effetto. Non si preoccupava di pizzicare le «t» di marcare la «p» come per raddoppiarne la pronuncia. Il suo interesse stava tutto nei concetti che tratteggiava con minuziosa pedanteria, entrando nel dettaglio a costo di trasformare il periodo in un rosario di incisi.

Fra i veterani della nomenclatura – come, per la verità accade per tutti i leader del mondo – non era amato. Lo rispettavano fino alla soggezione ma senza autentico affetto. In fondo, con sussurri felpati – come si conveniva nella sede del Partito comunista italiano, a Botteghe Oscure – avevano da rimproverargli un paio di peccati originali che si trascinava senza possibilità di risolverli. Intanto, veniva da una famiglia di Sassari che, con il proletariato, aveva poco da spartire. Nel 1777, il re di Sardegna Vittorio Amedeo attribuì ai bisnonni Giovanni e Angelo Ignazio i titoli di «nobile e cavaliere». E poi, in un ideale medagliere «ante marcia», Berlinguer poteva esibire solo la partecipazione a una manifestazione del 12 gennaio 1944 quando la città, stremata da un inverno di miseria, scese in piazza per chiedere quel pane che mancava sulle tavole della gente. Lui venne arrestato e portato in caserma dove non fece mistero della sua fede politica. La «confessione» – altrimenti impegnativa – non portò conseguenze. Soprattutto per l’intervento del padre Mario che, in quel contesto sociale, rappresentava un’autorevolezza non trascurabile. Avvocato, deputato nell’alleanza liberal-democratica e, certo, anche antifascista convinto ma senza che l’avversione al regime raggiungesse il limite capace di portare guai. Mandò il figlio a Roma perché studiasse giurisprudenza.

Il futuro segretario del Pci frequentò l’università e, con più profitto, i comunisti dove si occupò della Federazione giovanile divenendone velocemente il responsabile nazionale e – per questo e di diritto – membro della direzione del partito. Più che iscriversi al Pci – perfidia di malelingue – si era iscritto al suo gruppo dirigente. Oppose l’immagine dell’uomo scrupoloso, introverso, timido, sempre alle prese con una coscienza esigente che l’obbligava a non risparmiarsi sul lavoro. E tenace nel distinguere gli aspetti della vita pubblica dagli interessi personali. Non rideva mai. Di lui, non si sa se avesse interesse per qualche sport, quale genere di film apprezzasse. Lo videro per caso, una sera, sul piazzale della Farnesina, giocare a pallone con il figlio Marco. Stava per battere un calcio d’angolo.

Non sopportava la notorietà né incoraggiava gli aneddoti che lo riguardavano. Sembra – ma solo in seguito a una serie di deduzioni anche arbitrarie – che fra le sue preferenze musicali ci fossero Wagner e Bach. Forse preso alla sprovvista, nel corso di un’intervista a Enzo Biagi, ammise di non essere credente mentre la moglie andava in chiesa. E i figli – ritenne d’insistere il giornalista – sono battezzati? «Non mi va di parlare di loro». Esplicito. L’uomo era perbene, solitario, di abitudini spartane. Il politico era avveduto, testardo e intransigente. Si era formato nell’ortodossia severa delle origini che, almeno nei primi anni, poteva mostrare caratteri di eccessivo conformismo. Come quando, nel corso di un viaggio in Unione Sovietica, forse per alleggerire la pesantezza del clima, un componente della delegazione accennò alle «grazie» delle donne di Mosca. Lui ribatté severo che, in Russia, non c’erano donne ma compagne «impegnate nella costruzione di una nuova e migliore società».

Alla segreteria ci arrivò perché Palmiro Togliatti lo scelse come successore. Nel Pci, le consultazioni avevano carattere universale e, talvolta, si trascinavano per mesi ma servivano solo per confermare ciò che era già stato deciso fin dall’inizio. I due che si passavano il testimone alla guida dei comunisti italiani erano fatti della stessa pasta e s’intendevano senza sforzo. Entrambi erano convinti che l’Italia non fosse un Paese di rivoluzioni e che il Pci poteva arrivare al potere (cosa che inquietava Berlinguer più che allettarlo) solo accordandosi con l’altra forza popolare di massa rappresentata dai democratici cristiani. Per questo Togliatti, nell’immediato Dopoguerra, alla scrivania di ministro Guardasigilli, firmò l’amnistia generale per i reati commessi negli anni del conflitto. Serviva riporre le armi e fare i conti con i blocchi sociali che si stavano formando. Dove i comunisti non arrivano nemmeno alla maggioranza relativa.

Con analoghi presupposti e identici obiettivi di dare vita a una diarchia di governo con la Dc, Berlinguer indicò una «terza via». Operando qualche distinguo con la madre patria di Mosca, inaugurò la stagione dell’«eurocomunismo» che abbandonava la teoria della dittatura del proletariato per presentarsi con il «volto umano» disposto ad accettare le regole democratiche del confronto e dell’alternanza. Inevitabile assumere posizioni più moderate che parvero assecondare le ragioni borghesi a scapito di quelle tradizionali a fianco dei lavoratori. Il nuovo corso venne disegnato dalla matita satirica di Giorgio Forattini che presentò Berlinguer in vestaglia da camera e pantofole, sprofondato in poltrona, con l’espressione infastidita per i cori di protesta dei metalmeccanici in sciopero che lo disturbavano mentre leggeva l’Unità. Solennemente distaccato.

Chi non era d’accordo con il nuovo corso faticava a far emergere il dissenso all’interno del partito. Più facile abbandonarlo, accusando i dirigenti – e primo fra tutti Berlinguer – di aver abdicato alla lotta per il popolo, svendendone i presupposti. Nacque, dall’estrema sinistra, il terrorismo delle Brigate Rosse che rivendicò di rappresentare il vero comunismo e, per farsi sentire, più che i documenti e le dichiarazioni si affidarono alle rivoltelle. Che, di questa immaginata e ancora ipotetica alleanza, andarono a colpire il ventre molle. Che era il partner della sponda democristiana. Nella Dc, Aldo Moro aveva raccolto la suggestione della proposta (che era anche una sfida) di Berlinguer e aveva accettato di esplorarne le condizioni per l’attuazione anche se non ne aveva nascosto la complessità. Le Brigate Rosse lo tolsero di mezzo nel 1978. Senza l’interlocutore di riferimento, la «terza via» s’interruppe. Fra i democristiani si rinvigorirono le posizioni anticomuniste e Berlinguer fu, in qualche modo, «costretto» a ripresentarsi davanti alle fabbriche. Si fermò a Torino, davanti ai cancelli degli impianti di Mirafiori, per sostenere lo sciopero che gli operai avevano proclamato «a oltranza» contro la Fiat. Settimane più tardi dovette assistere alla marcia dei 40 mila che, decisi a riprendere il lavoro, scavalcarono le iniziative comuniste. Stava cambiando tutto: tanto che niente poteva essere riproposto come prima. Berlinguer, nel rantolo di Padova, non ebbe l’opportunità di assistere al nuovo inizio.