La storia politica di Silvio Berlusconi è stata costellata da giudizi negativi di vario tipo, tra i quali primeggiavano: chi lo dava per finito a ogni piè sospinto, chi sosteneva che il partito era di plastica e cioè tutto facciata e niente struttura, chi – sin dall’inizio – sosteneva che il suo programma era costituito dai suoi interessi, chi ripeteva che tutto era legato alle televisioni e ai soldi.

Come risulta chiaro dall’elenco che abbiamo fatto, è ben difficile che un partito fondato e diretto fino a quest’anno, per un trentennio, da una figura capo così inconsistente, possa avere superato varie elezioni, varie crisi, vicende giudiziarie, mantenendo contenuti, voti e struttura di partito che, soprattutto dopo la morte di Silvio Berlusconi avvenuta il 12 giugno 2023, si è rivelato un compagine politica ancora molto vitale, l’elettorato lo ha premiato e la guida di Antonio Tajani si è rivelata moderata ed efficace.

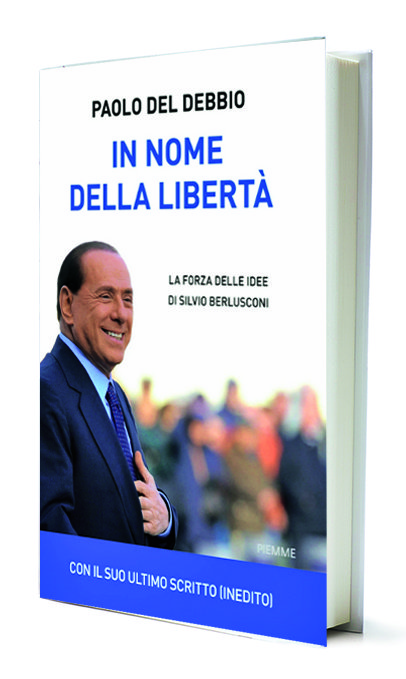

Queste sono solo le premesse necessarie per capire perché nel 1994 il programma politico assunse un significato particolare. Ne parlo in un libro che uscirà il 9 aprile – In nome della libertà (Piemme) – che contiene un documento inedito molto importante di Silvio Berlusconi, scritto in prossimità della sua morte e raccolto da sua figlia Marina, che ha accompagnato questi fogli scritti a mano dal Cavaliere con delle annotazioni a mio parere toccanti e che rivelano lo spirito del padre in una visione complessiva della figlia, ma non trionfalistica, anzi, realistica e molto intensa.

Nel ’94, come negli anni precedenti, non c’era l’abitudine di dare al programma una posizione centrale. I cittadini votavano secondo l’appartenenza – generalmente tramandata dalla famiglia – a un partito politico e a una cultura politica piuttosto che a un’altra. C’erano a quel tempo reazioni in senso opposto, e cioè il figlio di una famiglia democristiana che votava comunista più per reazione che per convinzione, ma questa era l’eccezione che confermava la regola: sono democristiano e voto Democrazia cristiana, sono comunista e voto Partito comunista, sono socialista e voto Partito socialista, ma non solo. Sono democristiano e frequento la parrocchia e tutte le associazioni cattoliche, sono comunista e frequento le case del popolo o le altre associazioni, sono socialista e frequento le sezioni di partito, il club Turati e leggo L’Avanti! e Mondoperaio. Questa era la situazione: si votava per appartenenza.

Dopo Tangentopoli tutti questi partiti, escluso il Pds, vennero rasi al suolo. C’era un popolo disorientato che non sapeva più per chi votare. Il programma di Forza Italia centrato sulla libertà metteva insieme ciò che il Novecento aveva diviso. Come aveva scritto il filosofo torinese Norberto Bobbio nel suo libro Eguaglianza e libertà, in estrema sintesi, alla destra appartiene il concetto di libertà, alla sinistra appartiene il concetto di uguaglianza. Evidentemente si riferiva ad una libertà individualistica, capitalistica, che difendeva il mercato sopra ogni altra cosa. Viceversa, attribuiva alla sinistra l’uguaglianza come concetto fondamentale cui ispirare il proprio pensiero e la propria azione politica.

Il programma del ’94 andò oltre questa divisione perché, certo, si basò sul concetto di libertà ma accanto ad esso non pose l’irraggiungibile uguaglianza ma pose la lotta alla povertà. Berlusconi amava dire: «Nessuno deve rimanere indietro». Questo non voleva dire prospettare una società nella quale saremmo stati tutti uguali, che è impossibile, significava, invece, una società nella quale nessuno doveva trovarsi nella situazione di non poter disporre dei beni fondamentali: lavoro, casa, vitto decente, cura della salute, godimento di una pensione adeguata (alzò le minime a un milione).

Ciò che nel Novecento viaggiava in direzioni non parallele, in questo caso, in quel programma viaggiava in direzioni parallele perché la libertà non è solo una libertà individualistica che guarda agli interessi dell’individuo ricco, cioè, non solo una «libertà di», ma anche una «libertà da»: dal bisogno, dalla paura (sicurezza), dall’oppressione fiscale e da tutto ciò che non rende i cittadini liberi di scegliere ma chiusi dentro gabbie costruite da altri.