John F. Kennedy fu assassinato il 22 novembre 1963. Ma ancora oggi dopo commissioni d’inchiesta, infinite ricostruzione di cronaca e poi di storia, non si conosce esattamente la dinamica dell’attentato, i vari protagonisti, i mandanti. Il destino degli Stati Uniti però fu segnato.

Misteri Usa. A sessant’anni di distanza – per l’esattezza il 22 novembre 1963 – l’assassinio del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, JFK, resta avvolto da una nuvola di punti interrogativi, destinati a trascinarsi nel tempo, senza ottenere risposte convincenti. A dispetto dei risultati di tre commissioni d’inchiesta che indicarono Lee Oswald come il killer, non esiste certezza assoluta che, a sparare, sia stato proprio lui. Non si riuscì a stabilire se il cecchino fosse da solo o se parteciparono due (o tre) persone. Per cui rimane aperta la questione dell’attribuire il delitto al gesto isolato di uno squilibrato o alla macchinazione di un gruppo di cospiratori.

E quanti i colpi esplosi? Per definizione degli stessi inquirenti, una pallottola fu indicata come «soprannaturale» – «magic bullet» – perché avrebbe provocato sette ferite – muovendosi con una traiettoria a zig-zag – attraverso il corpo di Kennedy e quello del governatore del Texas John Connally che gli sedeva accanto. Spiegarono – con giustificazione ancora poco attendibile – che, al momento di essere colpiti, i due uomini stavano ruotando su loro stessi per via dell’automobile che svoltava a sinistra. Per dire che non fu la traiettoria del proiettile a cambiare direzione ma i bersagli. Quanto agli ipotetici moventi dell’assassinio, bastava guardarsi intorno per comprendere che mezzo mondo coltivava motivi di rancore per Kennedy.

Nei primi mesi di presidenza, accettò l’idea di promuovere l’invasione di Cuba. Fidel Castro stava spostando il baricentro della sua politica verso l’Unione Sovietica di Nikita Krusciov. Inaccettabile una forza comunista a poche decine di miglia dalle coste statunitensi. Perciò approvò il progetto d’invasione dell’isola per rovesciarne la leadership. Per questa sorta di contro-rivoluzione venne mobilitato un reparto, composto per lo più da anticastristi in esilio e un commando di mafiosi di Cosa Nostra ai quali – operazione nell’operazione – sarebbe toccato il compito di raggiungere Fidel Castro e, nel trambusto della guerriglia, assassinarlo.Finì col massacro degli «invasori» alla Baia dei Porci con la conseguenza che le critiche di qualunque origine finirono per scaricarsi sulle spalle di Kennedy. Filocomunisti e pacifisti si mostrarono scandalizzati per l’iniziativa in sé. Gli altri si lamentarono del contrario: non averla assecondata con sufficiente determinazione. Il direttore della Cia e il suo vice – Allen W. Dulles e Charles P. Cabel – si rivelarono i principali accusatori, addebitandogli la colpa di non aver permesso l’invio di aerei a sostegno dell’invasione.

Subito dopo, con una torsione di 180 gradi, Kennedy s’impegnò per finirla con la Guerra fredda che l’opponeva al mondo sovietico. Cercava soluzioni per un «disarmo concordato» fra potenze nucleari. Per dare un carattere concreto alle sue intenzioni, annunciò il ritiro degli americani che, con vari incarichi e differente impegno, lottavano (dal 1955) in Vietnam. Pentagono, generali, qualche senatore e la lobby delle armi rallentarono la pianificazione di conflitti oltre frontiera per combattere quello di casa.

Contemporaneamente i mafiosi Sam Gincana e Santo Trafficante, che erano stati vicini al potere, si trovarono alle corde per una serie di provvedimenti promossi dal fratello di John Fitzgerald – Bob, che ricopriva il ruolo di segretario alla Giustizia. I nemici abbondavano. I petrolieri texani contestavano l’amministrazione che progettava un incremento di tasse a loro danno. E la decisione di sottrarre alla Federal Reserve il potere di stampare moneta per affidarlo allo Stato mise in subbuglio i banchieri che avrebbero perduto la quota di «signoraggio».

Tutta questa opposizione – parte sotterranea ma, in larga misura, esplicita – prese consistenza in occasione della visita in Texas. Il giorno prima (21 novembre) vennero distribuiti volantini, stampati nella forma dei manifesti per ricercati, con il volto di Kennedy di prospetto e di profilo. Chiedevano la sua cattura «per tradimento»: Wanted for treason. E gli edicolanti esponevano il Dallas Morning con una pagina listata a lutto. Si trattava di un’inserzione a pagamento voluta dai petrolieri che, sotto il titolo «Benvenuto, presidente», rimproverarono a Kennedy di mostrarsi troppo amico dei comunisti. Intollerabile, per i conservatori, abbracciare Krusciov e riallacciare i rapporti con Castro.

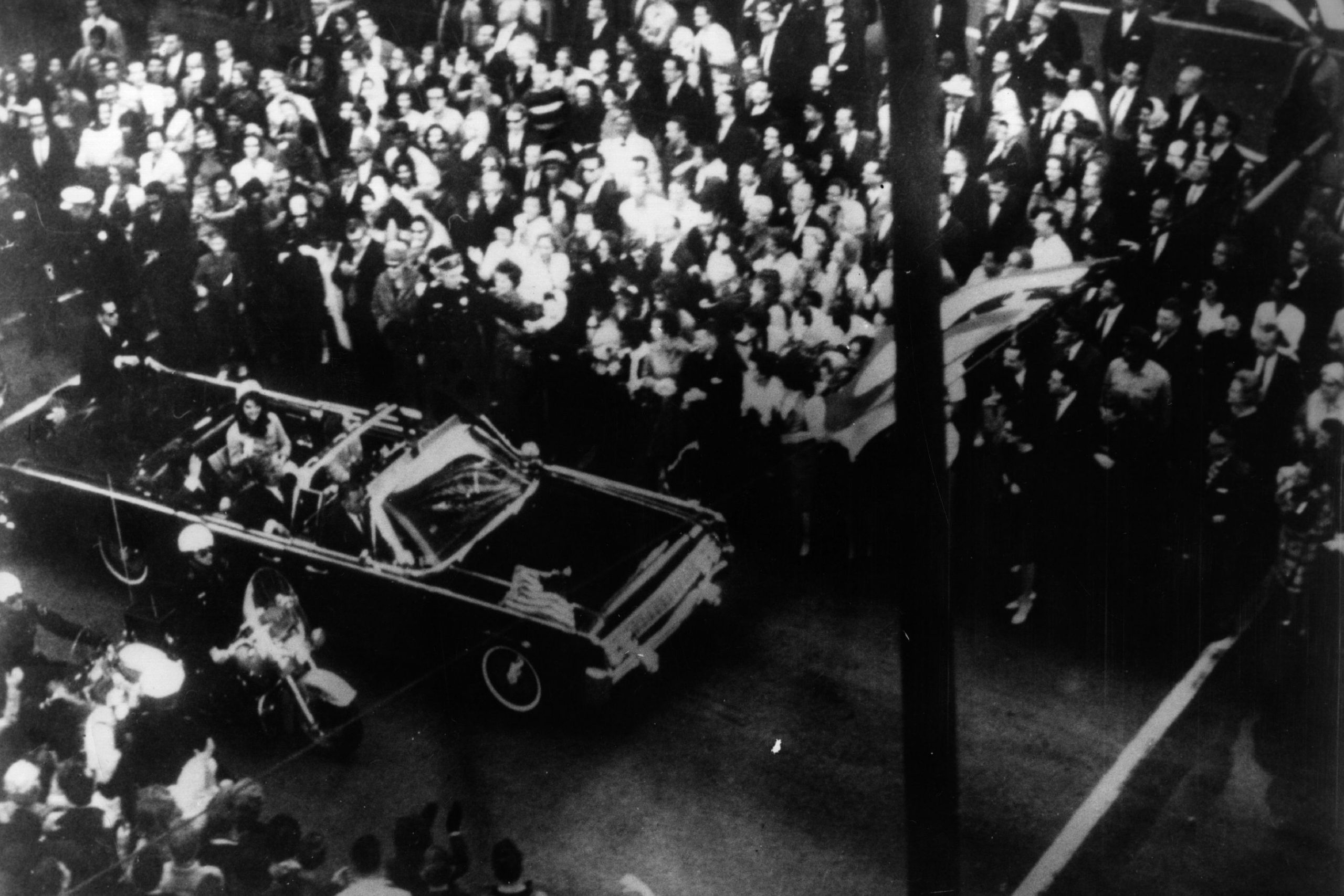

I servizi di sicurezza sottovalutarono i pericoli e, per la verità, non si curarono nemmeno di un telegramma della Fbi che «per informazioni ricevute dal Bureau» mise in guardia dall’azione di un «non meglio precisato» gruppo terroristico, «determinato» a uccidere il presidente Kennedy, a Dallas. Le guardie del corpo, più che difendere il presidente da possibili pericoli esterni, si trovavano impegnati nella protezione del marito dalla moglie che doveva essere tenuta lontana quando lui incontrava le sue amichette. Alle quali i bodyguard, non conoscendone l’identità, avevano attribuito nomignoli di fantasia come le «Fiddle & Faddle» che arrivavano in coppia. La notte prima dell’attentato, gli uomini della sicurezza – comportamento esplicitamente vietato dai protocolli – si fermarono fino a notte fonda nella caffetteria all’ultimo piano dell’hotel. Scolarono «una mezza dozzina di bottiglie» e fumarono «una discreta quantità» di spinelli. Il 22 novembre, l’Air Force One atterrò a Dallas da dove, alle 11.40, si avviò il corteo presidenziale. Il percorso era stato comunicato con anticipo. Kennedy voleva che la gente sapesse dove passava per trasformare la visita in un’occasione di consolidamento della sua attività di governo. In effetti, la folla raggiunse numeri debordanti. Dentro Dealey Plaza, nell’atto di svoltare verso Elm Street, passando accanto al palazzo della Scholl Book Depository, l’eco di uno sparo. Gli orologi segnavano le 12 e 25. Kennedy si portò le mani alla gola. Jacqueline gli si getto addosso per soccorrerlo e proteggerlo. Un altro sparo, forse due o, addirittura, tre.

Le indagini portarono immediatamente a Lee Oswald. Profilo poco rassicurante: un passato fra i marines, la passione per le armi, la militanza fra i comunisti al punto da chiedere la cittadinanza sovietica (che gli venne negata). Era impiegato alla Scholl Book Depository. Il giorno dell’attentato, si assentò al momento del passaggio del convoglio con Kennedy. Ricomparve con i colleghi dopo la sparatoria. Si mostrò calmo ma, senza motivo né giustificazioni, lasciò il lavoro. Comportamento sospetto. Diramarono la sua foto segnaletica. Oswald incontrò l’agente J.D. Tippit che venne freddato da tre rivoltellate: due al petto e uno in testa. Intorno, almeno sei testimoni dissero di «essersi sentiti perduti». L’assassino se ne andò per essere catturato più tardi.

Per due giorni fu interrogato almeno sei volte, per un tempo quantificabile fra le 10 e le 11 ore; ma delle domande che gli furono poste (e delle risposte) non c’è traccia. Non esiste né un verbale stenografico né un resoconto riassuntivo. Per certo, Oswald negò di aver sparato al presidente. Il 24 novembre (1963) l’ordine di trasferirlo dalla centrale di Polizia alla prigione di Stato. Fra le divise s’insinuò un certo Jack Ruby che vuotò il caricatore della sua pistola contro Oswald. Il suo era una specie di atto di devozione nei confronti di Jacqueline, si giustificò: voleva evitarle il tormento di trovarselo di fronte al processo che sarebbe seguito.

Che le indagini facessero acqua venne dimostrato da un articolo dell’avvocato Mark Lane pubblicato sulla piccola rivista National Guardian. Fu perciò nominata una commissione d’inchiesta affidata al senatore Earl Warren che, per la necessità di rispondere rapidamente, concluse (frettolosamente) che Oswald era il sicario ma escluse fosse parte di un complotto. Furono necessari gli approfondimenti di altre due commissioni: una presieduta dal giudice federale Ramsey Clark e l’altra – la House Select Committee of Assassination – dal senatore Louis Stokes. Vennero prodotti due documenti di per sé fondamentali. Uno riguardò la registrazione audio dei rumori captati nel corso della sparatoria. Secondo i tecnici, per una questione di tempi e di echi, i fucili a sparare furono almeno due. L’altro reperto era una foto polaroid. L’immagine mise in evidenza la sagoma di un uomo appostato sulla Grassy Knoll la collinetta, dirimpetto allo School Depository, dall’altro lato della strada. Si distingue il distintivo di riconoscimento che i poliziotti portavano sulla giacca. E s’intravvede il lampo dello sparo. I lineamenti di quella figura sarebbero compatibili con la fisionomia del poliziotto Tippit. Il quale si trovò a fare i conti con un passato troppo simile a quello di Oswald: marine, passione per le armi e adesione a gruppi comunisti. La vittima del dovere ammazzato dall’assassino di JFK fu catapultato dall’altra parte della barricata: complice nemmeno troppo secondario dell’agguato. E, tuttavia, senza che qualcosa venga dato – davvero – per certo.