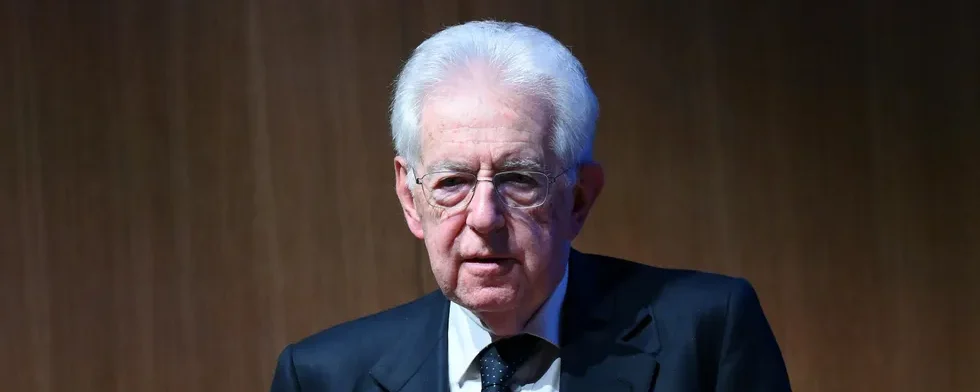

Di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, Mario Monti ha concesso a Repubblica un’intervista per spiegare che l’America non è più una democrazia liberale. Ad aprirgli gli occhi è stato un convegno dell’associazione degli avvocati, a cui ha partecipato la commissaria europea Teresa Ribera, che nella Ue ha la delega per la concorrenza, ma a cui si sono sottratti – pare per ordine dell’amministrazione Trump – i funzionari del dipartimento di Giustizia americano e della Federal Trade Commission. Tanto è bastato a convincere l’ex premier che con il nuovo inquilino della Casa Bianca gli States non sono più una democrazia. «Questo stile, non direi di governo, ma di comando – fondato sulla forza, la minaccia e l’intimidazione e l’estorsione», ha spiegato il senatore a vita, «si dispiega non solo fuori, ma anche all’interno degli Usa. Dalle università ai grandi studi legali, alla pubblica amministrazione, quello che si chiede è fedeltà e obbedienza non allo Stato, ma a chi è stato eletto». In realtà, la mancata partecipazione a un convegno di alcuni funzionari dimostra soltanto che il nuovo presidente e il suo staff non hanno ritenuto di vitale importanza l’incontro e, forse, non avevano una particolare voglia di confrontarsi con la pasionaria spagnola che in Europa guida il dipartimento della concorrenza.

Invece per Monti l’assenza a un convegno che lui evidentemente considerava fondamentale per tastare il polso all’America lo ha convinto che gli Usa sono ormai irrimediabilmente persi e solo la Ue può salvare il mondo. L’ex presidente del Consiglio addirittura non si capacita che milioni di americani abbiano deciso di affidarsi a Trump, pensando che un tipo del genere «possa portare a una soluzione ai loro problemi, come accade nelle autocrazie». A dire il vero, le elezioni dello scorso 4 novembre (che, bontà sua, Monti «crede non siano state contestate e regolari») rappresentano proprio il contrario, cioè l’esempio di ciò che accade in una democrazia. Ovvero un voto popolare che, contro tutti i pronostici e contro tutte le pressioni dell’establishment giornalistico-culturale e giudiziario, ha scelto il candidato giudicato migliore. Intellettuali, attori, cantanti, giudici, sondaggisti e finanzieri hanno provato a imporre un presidente diverso da Trump, ovvero Kamala Harris, una candidata decisa a tavolino dal clan che tiene in pugno il partito democratico, ma gli elettori l’hanno bocciata.

A stupire, tuttavia, non è il fatto che all’ex premier non piaccia Trump, ma che per criticare le sue decisioni, Monti giudichi la sua elezione la fine della democrazia liberale americana. Se c’è qualcuno che non ha titolo per parlare di tutto ciò, di voto popolare e autocrazia, questi è proprio il senatore a vita che tra la fine del 2011 e l’inizio del 2013 la democrazia contribuì a metterla tra parentesi. Mario Monti divenne premier non perché scelto dagli italiani, ma perché un golpetto organizzato da Giorgio Napolitano con la benedizione di importanti imprenditori, e la collaborazione di Francia e Germania, lo mise in sella. L’allora capo dello Stato da tempo mirava a sbarazzarsi di Silvio Berlusconi e trovò alleati Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, oltre ad alcuni speculatori che cominciarono a far salire lo spread dei titoli di Stato per mettere sotto pressione i conti pubblici italiani. Che cosa c’è di democratico e di liberale nel blitz con cui l’ex commissario europeo impose una riforma delle pensioni draconiana e una valanga di tasse che lasciò tramortiti per anni imprese, famiglie e lavoratori? La patrimoniale sulla casa del suo governo a distanza di 14 anni è per caso diventata liberale?

È evidente che Monti ha un curioso concetto di democrazia e non soltanto perché nella medesima intervista cita la Ue «come unico grande spazio politico che non è in mano a un’autocrazia», dicendo che momenti di grave emergenza «hanno fatto capire che gli inconvenienti del mantenere in certi ambiti poteri nazionali diventano più grandi degli inconvenienti del trasferire un po’ di sovranità a livello più accentrato» (ovvero l’autocrazia di Bruxelles). Ma anche perché l’economista e senatore a vita che dalle pagine di Repubblica lancia l’allarme sullo stato di salute politica dell’America è lo stesso che ai tempi del Covid, in un’altra intervista, parlò della necessità di «trovare delle modalità meno democratiche nella somministrazione dell’informazione». Troppa libertà di stampa, si lamentò: come in tempo di guerra ci vorrebbe la censura, per impedire a giornali e tv di occuparsi di vaccini e di raccontare – evidentemente – anche gli effetti avversi. Ecco, il sincero democratico che oggi si indigna per Trump è l’autocrate che si fece nominare premier con il salvacondotto di senatore a vita, arrivando a Palazzo Chigi senza essere eletto ma con pieni poteri, anche di stangare pensionati e proprietari di case. E adesso, l’uomo che voleva imbavagliare la stampa, ci illustra che cos’è la democrazia. Noi siamo per la libertà di parola, anche quella di mandare un «vaffa» a chi se lo merita.