Il suo nome si incontra in tante vie e piazze italiane, e adesso che un liceo di Pistoia se ne vuole disfare seguendo la cancel-culture, vale la pena ricordare alcune sue gesta. Soprattutto quella finale, la battaglia dell’Amba Alagi, che lo portò a una fine tragica.

Quando il re Vittorio Emanuele III e la regina Elena apparvero nell’atrio del loro palazzo per raccogliere l’omaggio degli ospiti, una voce – non del tutto trattenuta nel tono – ammiccò alla presenza di «Curtatone e Montanara». Incurante del grado di parentela, Amedeo di Savoia – ramo Aosta – citando una sfortunata battaglia della Prima guerra d’Indipendenza (1848) ammiccò alle gambette mignon del sovrano che, nonostante gli stivali inglesi cuciti sopra un tacco di 11 centimetri, restava sotto la soglia di una statura normale. Lei, invece, mostrava il fisico prestante e le spalle robuste delle donne del Montenegro da dove proveniva, abituate a scarpinare fra valloni e creste rocciose per accompagnare le pecore al pascolo e occuparsi della coltivazione dei campi. Due parole che gli si ritorsero contro.

Il giorno dopo, con ordine di servizio, fu spedito in Congo, a 5 mila chilometri di distanza. Beninteso: non con un incarico diplomatico. Via e basta. Tanto che il 23enne trovò impiego, con falso nome, a Stanleyville, in un’azienda che produceva sapone. Vi rimase 13 mesi ma non la prese male: lasciò scritto che ebbe modo di divertirsi. Vittorio Emanuele III non conosceva il senso dell’ironia. Nessuno l’aveva mai visto sorridere. Era permaloso. Per lui ogni scherzo andava preso sul serio. E quel suo difetto fisico gli scatenava l’istinto della rivincita.

Gli Aosta – «cugini serpenti» – non poteva sopportarli, proprio perché rappresentavano quello che lui avrebbe voluto essere. Eleganti, piacevoli in compagnia, sportivi, capaci di imprese anche importanti ma, soprattutto, alti tanto da riempire la divisa militare con quella raffinatezza che suscitava ammirazione. Un Luigi Amedeo scalava le montagne, esplorava, in Africa, il fiume Uebi Scebeli e circumnavigava la terra. Emanuele Filiberto correva in automobile senza la preoccupazione di fracassarsi contro qualche parapetto. Comandò la quarta Armata nella Prima guerra mondiale che (anche con qualche compiacenza) venne definita «invitta» perché, dopo la batosta di Caporetto (1917), ripiegò ordinatamente senza perdere troppi pezzi.

A lui guardarono i fascisti di Benito Mussolini che, per qualche tempo, non si sa con quanta convinzione, lasciarono intendere che avrebbero potuto deporre Vittorio Emanuele per sostituirlo con Emanuele Filiberto. L’interessato non assunse atteggiamenti tali da far pensare che avesse accettato l’offerta ma nemmeno la respinse senza equivoci.

Che simpatizzasse per le camicie nere sembra scontato. Simpatia che, trasversalmente, coinvolgeva l’intera famiglia a cominciare dal figlio, quell’Amedeo che, per punizione, era stato spedito in quell’esotica Africa. Questa contiguità «familiare» con il fascismo sarebbe la giustificazione per ribattezzare il liceo di Pistoia che si chiama da sempre «Amedeo di Savoia Aosta»: proposta di un insegnante che, non senza qualche mugugno, potrebbe essere accolta dall’istituto. Segno dei tempi e della cancel-culture.

Personaggio comunque originale, Amedeo, attratto dalla modernità al punto da assicurarsi il brevetto di volo quando gli aeroplani erano ancora considerati degli «attrezzi» pericolosi. Nacque, a Torino, sul finire dell’Ottocento e, quando fu battezzato, si trovò a fare i conti con i nomi di: Amedeo, Umberto, Lorenzo, Marco, Paolo, Luigi, Filippo, Giuseppe, Giovanni. Sembrano tanti ma riguardano una sola persona. E ci aggiunsero una Maria, come d’uso fra le famiglie nobili e una Isabella che, come scelta, risulta più incomprensibile. Certo, lui non se ne fece un cruccio. Studiò al collegio Saint Andrew di Londra e, a Napoli, compiuti i 15 anni, frequentò l’Accademia militare della Nunziatella. Anticonformista, ai compagni di scuola che, parlando con lui, intercalavano domande e risposte con troppi frequenti «altezza reale» pretese che venissero eliminati tutti gli orpelli formali e si potesse conversare rivolgendosi con un più semplice e immediato «tu».

Allo scoppio della Prima guerra mondiale aveva 16 anni, ma si presentò volontario al Reggimento di artiglieria a cavallo «Voloire» con l’impegno di «essere trattato come tutti gli altri». Cominciò sul Carso con il grado di caporale servente ma aveva coraggio da vendere e si ritrovò promosso «sul campo», prima tenente e poi capitano. La carriera militare fu interrotta dal mini-esilio in Congo (ma prima di allora ebbe già ad amare l’Africa soprattutto quando, nel 1919, viaggiò con lo zio esploratore Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi, in Somalia). La riprese a Palermo con il grado di maggiore. E a Palermo si laureò in Giurisprudenza con una tesi sul colonialismo. Esaminò la questione sotto l’aspetto morale, sostenendo che l’imposizione della sovranità di uno Stato straniero sugli indigeni si giustificava moralmente solo col miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del luogo.

Le responsabilità vere – non sempre deontologicamente apprezzabili – se le assunse quando fu nominato governatore dell’Africa orientale italiana e viceré in Etiopia. Rinnovò l’autorizzazione all’uso dei gas per piegare le resistenze dei partigiani etiopi. E individuò uno spicchio di terra che avrebbe dovuto ospitare 1.400 famiglie di ebrei che dovevano essere espulse dall’Italia e deportate in una specie di campo di concentramento. Non per merito suo, il progetto rimase sulla carta. Ciò detto, da viceré secondo molti riuscì a riscattare l’immagine dell’Italia compromessa dalle repressioni del precedente viceré, Rodolfo Graziani, anche in seguito a un’intensa attività sul territorio che comprendeva svariate opere pubbliche.

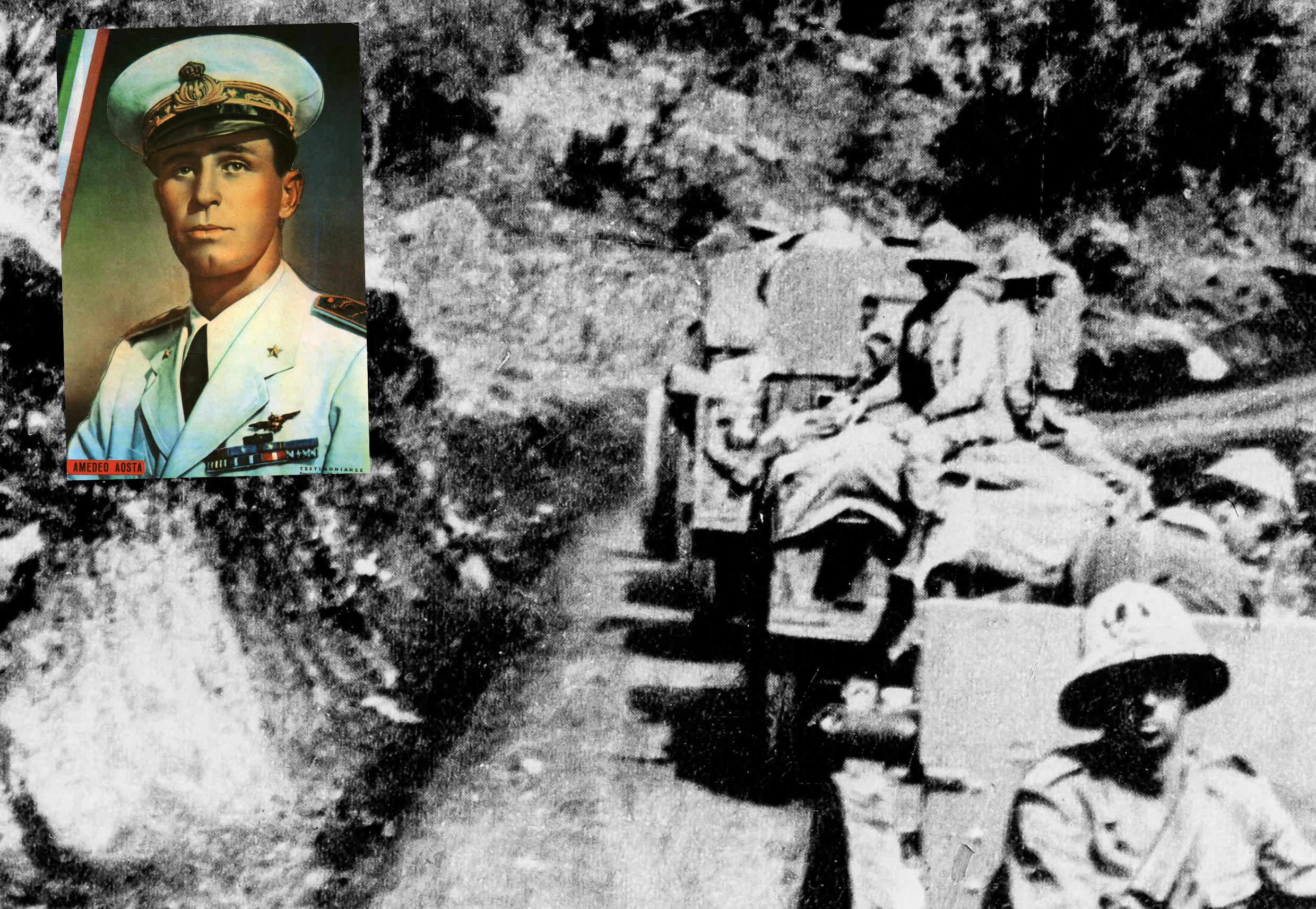

Il nome di Amedeo di Aosta è soprattutto associato al coraggio del militare. Oltre ai citati fatti della Grande guerra, i suoi arditi voli di ricognizione sulla Cirenaica (Libia) gli meritarono una medaglia d’argento al valor militare. I fatti del 1941, poi, gli costarono la vita. Nella primavera di quell’anno – Seconda guerra mondiale – le truppe inglesi sferrarono un attacco travolgente in Africa orientale. I reparti italiani si trovavano con un organico ai minimi termini e un equipaggiamento del tutto approssimativo. Per difendersi, i 7 mila italiani da lui comandati e i 3 mila militari delle truppe indigene si asserragliarono fra i contrafforti dell’Amba Alagi. Dettero filo da torcere al generale Alan Cunningham che, pure, disponeva di un contingente di 40 mila soldati.

L’Amba Alagi è un altopiano che s’incendia di caldo durante il giorno e si avvolge di gelo nella notte. Nelle ridotte non c’era legna per scaldarsi né acqua da bere. Le munizioni andavano usate con il contagocce. Le uniformi dei soldati si erano sfilacciate al punto che ognuno, più che una divisa, portava addosso brandelli di stoffa. La difesa in quel fortilizio assediato durò dal 17 aprile al 17 maggio. Poi, con l’autorizzazione di Mussolini, si arresero. Anche se la firma dell’atto di capitolazione fu affare complicato. Il generale Giovan Battista Volpini, che era stato designato per negoziare, non riuscì a raggiungere il campo inglese. Venne bloccato a mezza strada dai ribelli etiopi e massacrato con gli uomini che lo scortavano.

Meglio al secondo tentativo, completato dai generali Claudio Trezzani e Giuseppe Cordero di Montezemolo e dal colonnello britannico Dudley Russel. Gli inglesi ammirarono il coraggio italiano al punto da concedere l’onore delle armi ai superstiti. Gli ufficiali ebbero il privilegio di conservare sciabola e pistola personale. Amedeo, pur trattato con riguardo e, in qualche passaggio, persino con onore, diventò il prigioniero di guerra numero 11.590 e trasferito in Kenya in un campo di prigionia. Ci arrivò in aereo. Dissero che il pilota inglese gli affidò la cloche di comando perché fosse lui a governare il volo.

Il campo di prigionia era stato costruito a una settantina di chilometri da Nairobi, in una zona dove fosse facile sorvegliare i prigionieri. I quali, più che dagli inglesi, dovevano badare a sciami di zanzare che portavano la malaria. Quella che infettò Amedeo di Savoia. Venne trasferito all’ospedale di Nairobi dove riuscirono soltanto a prolungarne l’agonia. Morì il 3 marzo 1942. Al suo funerale gli ufficiali inglesi indossarono il lutto al braccio. Per sua volontà, lo seppellirono al sacrario militare di Nyeri: una tomba, fra le 676 tombe di suoi soldati.