Dai pannelli solari alle pale eoliche, ai veicoli elettrici. alla «roulette» della transizione ecologica, il vecchio continente accumula un gravissimo deficit di produzione. Così Pechino avrà in mano gli strumenti del futuro.

Chissà quale magia salterà fuori dal cilindro di Mario Draghi per salvare l’Europa da sé stessa. Il nostro ex presidente del Consiglio è impegnato da settembre a elaborare un «Rapporto sul futuro della competitività europea», su richiesta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La relazione servirà al prossimo esecutivo dell’Unione per definire le strategie per rilanciare la competitività delle imprese continentale. E inevitabilmente uno dei capitoli più spinosi sarà dedicato alla transizione energetica, un tema che vede i politici europei di centrosinistra premere l’acceleratore verso un ambiente sempre più pulito, mettendo al contempo in grave pericolo interi settori industriali del continente, travolti dalla concorrenza cinese. Un classico esempio di scontro tra buone intenzioni e dura realtà. L’ultimo frutto di questo approccio è arrivato il 12 settembre scorso, quando il Parlamento di Strasburgo ha approvato un nuovo obiettivo vincolante per la decarbonizzazione in tutta l’Unione, che richiederà a ogni Stato membro di aumentare significativamente la quota di energie rinnovabili nel loro mix energetico entro la fine del decennio. La direttiva richiede che il 42,5 per cento (anziché il precedente 32,5 per cento) del consumo energetico di ciascun Paese provenga da fonti rinnovabili, incoraggiandoli fortemente a raggiungere il 45 per cento entro il 2030. Inoltre, la nuova legislazione prevede ulteriori sovvenzioni per le nuove centrali elettriche a energia rinnovabile, con particolare enfasi su eolico, solare e idrogeno. Questa misura è un ulteriore tassello che si aggiunge al Green deal europeo, varato quattro anni fa, che si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni dell’Ue di almeno il 55 per cento entro il 2030.

Tra le misure decise dalle nazioni europee c’è anche il blocco delle vendite di auto a benzina e gasolio dal 2035. Tutto chiaro e, in apparenza, condivisibile. C’è però un grosso problema: per fare la transizione energetica occorrono impianti fotovoltaici, turbine eoliche, pompe di calore, auto elettriche. Tutti prodotti dove la presenza dell’industria europea è minima oppure poco competitiva. C’è così il rischio che una grande occasione di sviluppo vada perduta e che interi settori vengano spazzati via, come è già accaduto in passato con le fabbriche di televisori, computer, telefoni cellulari. Prima a divorare aziende prestigiose come Olivetti, Nixdorf o Nokia sono stati gli americani e i giapponesi, ora tocca ai cinesi mangiarsi pezzi dell’industria europea. Secondo un’analisi pubblicata lo scorso anno dall’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) e basata sui dati del 2021, la Cina controlla infatti mediamente il 65 per cento delle tecnologie necessarie per la transizione green.

L’esclusiva sulle turbine eoliche

Nel settore dell’energia eolica, le aziende cinesi realizzano il 55 per cento di tutte le torri prodotte nel mondo, il 62 per cento delle turbine e il 61 per cento delle pale. Quote che salgono ulteriormente nel settore «offshore», cioè con gli impianti in mare aperto. L’Europa è il secondo produttore globale ma è dipendente al 100 per cento dalle importazioni dalla Cina per le terre rare che sono essenziali per le turbine (e non solo). Inoltre i dati dell’Associazione cinese dell’energia eolica mostrano che molti aerogeneratori sono realizzati per marchi europei. Per esempio, più della metà degli ordini globali di Vestas, il produttore danese di turbine eoliche che deteneva nel 2021 la maggiore quota di mercato globale, sono consegnati dalle sua fabbriche in Cina. Il Global Wind Energy Council con sede a Bruxelles ricorda che tra le prime 15 aziende di energia eolica a livello mondiale, dieci sono cinesi. Complessivamente, la Cina rappresenta il 56 per cento della capacità installata, più di qualsiasi altro Paese al mondo. Non solo. Grazie ai sussidi di Pechino, la capacità di energia eolica offshore della Cina (cioè in mare aperto) è cresciuta a circa 31 gigawatt nel 2022, superando l’Europa per la prima volta e conquistando la prima posizione mondiale. E poiché l’Unione europea avrà bisogno di 440 gigawatt dall’eolico entro il 2030, raddoppiando la capacità attuale, indovinate chi si accaparrerà gran parte di questa prateria verde?

Solare, pompe di calore e idrogeno

Nella corsa all’energia solare non c’è gara per nessuno: la Cina realizza il 75 per cento dei moduli fotovoltaici, staccando di gran lunga il secondo Paese produttore, il Vietnam, che si deve accontentare del 6,4 per cento. L’Europa è praticamente assente da questo mercato, con un misero 3 per cento di quota sulla produzione mondiale. In particolare, secondo l’Aie il 96 per cento dei wafer sono fabbricati in Cina, così come l’85 per cento delle celle. E il Paese asiatico ospita i primi dieci fornitori di pannelli solari del mondo. Secondo il think tank economico Bruegel, nel 2022 sono stati installati in Europa 41,4 gigawatt di nuova capacità solare fotovoltaica e solo il 20 per cento è stato prodotto nell’Unione. Anche nelle pompe di calore la Cina ha una quota di mercato importante. Questi apparati servono per riscaldare e raffrescare gli edifici utilizzando l’elettricità. In seguito all’aumento del prezzo del gas gli europei ne hanno comprato a man bassa: in tutto il continente sono stati venduti quasi tre milioni di pompe di calore nel 2022, con un balzo di quasi il 40 per cento rispetto all’anno precedente. Peccato che le aziende con sede in Cina controllino circa il 39 per cento della capacità produttiva mondiale, contro il 16 per cento degli europei. Perfino nel settore dell’idrogeno è difficile sfuggire al dominio dei cinesi: il 41 per cento degli elettrolizzatori fabbricati nel mondo, apparecchi che servono appunto a produrre idrogeno, arriva dal Paese del dragone.

Una «pioggia» di veicoli elettrici

Qui in gioco c’è una delle industrie più importanti del tessuto economico europeo colpita, come efficacemente descritto da una recente copertina dal settimanale The Economist, da una pioggia di meteoriti a forma di auto cinesi. Naturalmente elettriche. Già, perché la Cina ha giocato d’anticipo sulla mobilità del futuro riversando miliardi di renminbi di aiuti pubblici sui produttori di vetture elettriche e di batterie, le componenti fondamentali di questi veicoli. Risultato: il 54 per cento delle auto elettriche fabbricate nel mondo e il 75 per cento delle batterie sono targate Cina. Il 68 per cento dei catodi e l’86 per cento degli anodi, due pezzi-chiave degli accumulatori, sono fabbricati nella Repubblica popolare. Il primo produttore globale di batterie agli ioni di litio è la Catl, impresa cinese fondata nel 2011. Mentre nell’ultimo trimestre dello scorso anno, un’altra società del Dragone, la Byd, ha superato Tesla diventando la numero uno mondiale delle vetture elettriche. La Byd è un esempio molto interessante di quello che sanno fare i cinesi: specializzata nella produzione di batterie, solo nel 2003 si è messa a produrre automobili e oggi le esporta in 70 Paesi. Il 22 dicembre ha annunciato che costruirà un impianto in Ungheria per servire il mercato europeo. La forza delle case asiatiche affonda le sue radici non solo nei ricchi sussidi, ma anche nelle dimensioni gigantesche del loro mercato interno, il più grande del mondo con 22 milioni di auto vendute nel 2022: qui la quota di mercato delle vetture elettriche viaggia intorno al 40 per cento (contro il 25 per cento dell’Europa). Le economie di scala permettono così di realizzare mezzi più economici di quelli occidentali. Ma le auto sfornate dalla Cina sono anche più moderne di quelle europee, dotate di software più avanzato e di sistemi di infotainment molto apprezzati dalle nuove generazioni. Per questo l’Europa guarda con preoccupazione all’avanzata dei gruppi asiatici, che per ora hanno conquistato il 9 per cento del mercato continentale dei veicoli elettrici, ma sono destinati a crescere rapidamente.

Le carenti contromisure europee

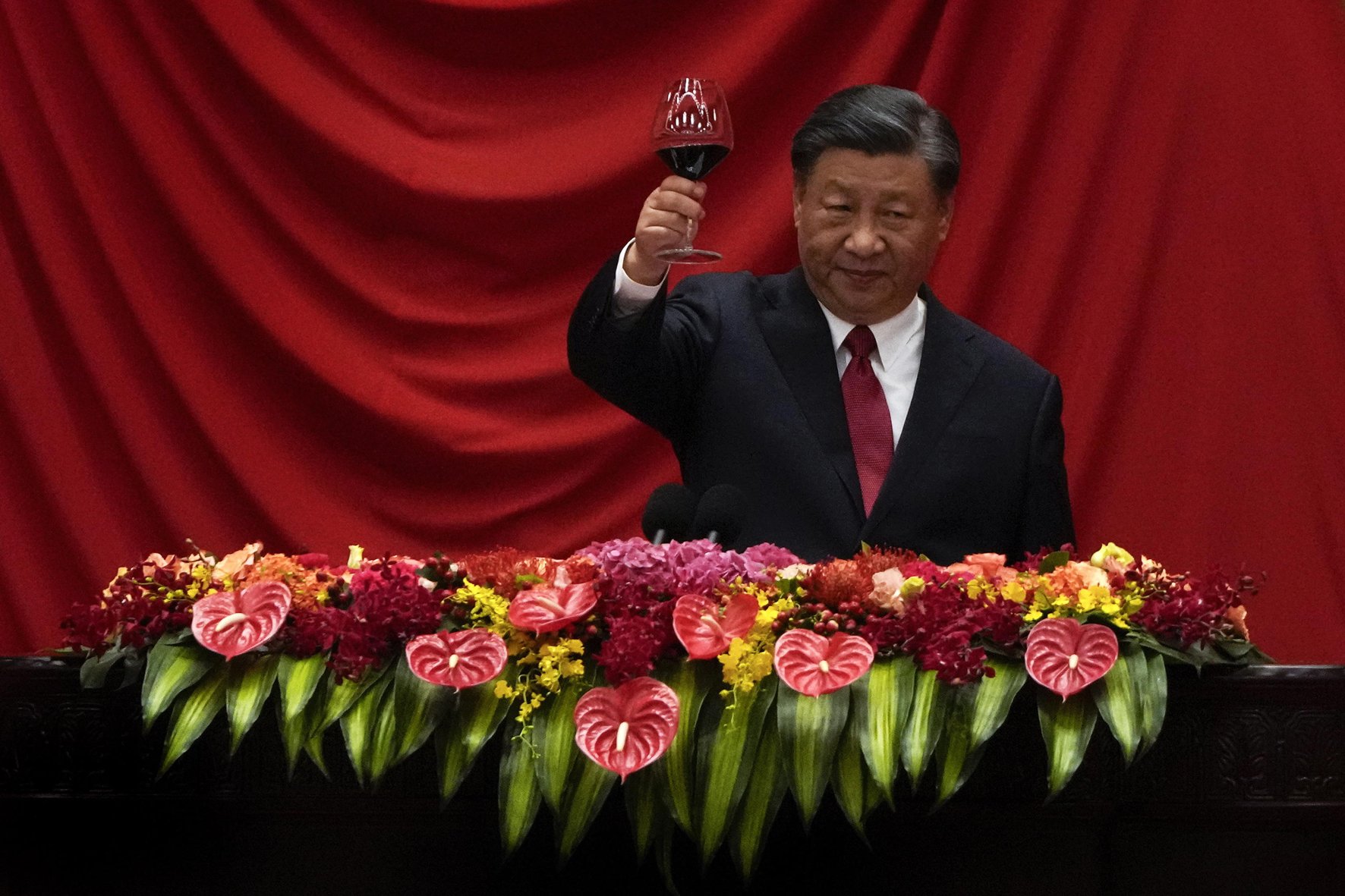

Nel mese di marzo 2023 la Commissione ha proposto il Net Zero Industry Act, approvato nelle scorse settimane dal Parlamento europeo, per rafforzare le industrie verdi nell’Unione. Il provvedimento introduce misure per incoraggiare gli investimenti con l’obiettivo di coprire con prodotti «made in Europe» il 40 per cento del consumo interno di queste tecnologie verdi entro il 2030. Ma nel regno di Xi Jinping se ne fanno un baffo: intervistati dal sito China Dialogue con sede a Londra, fonti di aziende cinesi del settore delle energie rinnovabili hanno dichiarato che sarà «molto difficile» per l’Ue costruire catene di produzione complete internamente, soprattutto se l’Europa vuole raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi: «E anche se riuscissero a costruirla, i prodotti finali sarebbero davvero costosi». Il Vecchio continente si trova in un «cul de sac»: vuole migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini ma a scapito della sua industria. E a differenza degli Stati Uniti, che con l’Inflation Reduction Act hanno potenziato la loro capacità manifatturiera per le tecnologie pulite iniettando 369 miliardi di dollari di sovvenzioni, l’Unione fatica a seguire la stessa strada, preferendo imporre limiti e nuovi traguardi. Una politica che a molti appare suicida. E dalla quale Mario Draghi dovrà indicare una via d’uscita.