Da diversi anni lo «strappo» nella stratosfera sopra il Polo sud si va rammendando, e continuerà così anche in futuro.

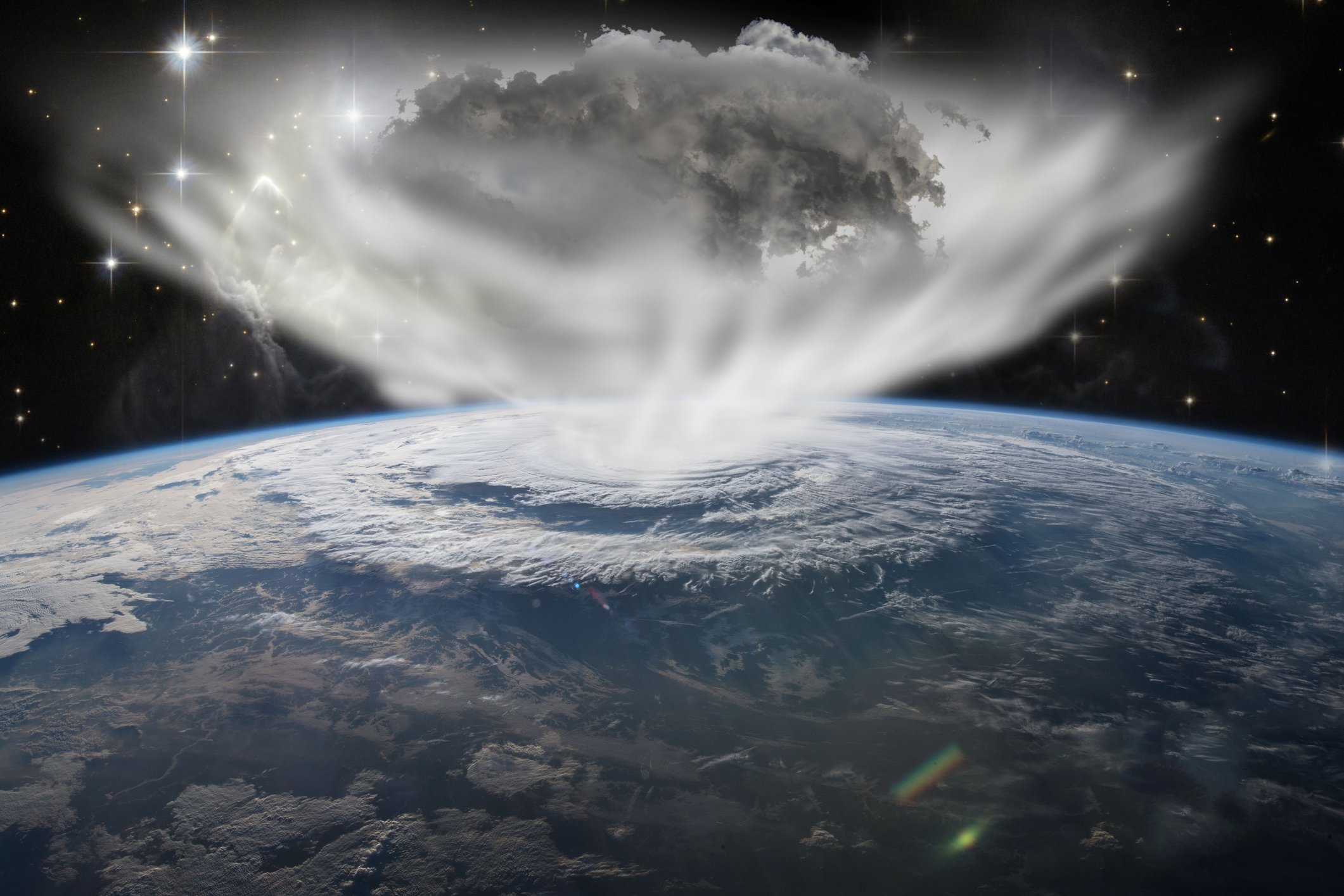

Si è chiuso, no si è riaperto, no si sta richiudendo… Soggetto: il buco nell’ozono, ansia planetaria di quasi 40 anni fa. In base alle ultime notizie, qualche ambientalista si starà preparando a un subitaneo allarme: lo strappo nella stratosfera sopra l’Antartide attualmente è largo 26 milioni di chilometri quadrati, assai ampio quindi. Dunque, tutti pronti a ripreoccuparci? Ma no. Il buco si allarga e si restringe in maniera fisiologica: inizia a formarsi verso fine agosto, raggiungendo il picco verso ottobre e poi restringendosi. Questa volta si è esteso più del solito, probabilmente – dicono gli scienziati – a causa dell’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’pai avvenuta nel 2022. Il che non contraddice il fatto che il buco nell’ozono, fortunatamente, stia via via tornando verso i suoi valori medi. A fine 2022, in base al report quadriennale dell’Organizzazione meteorologica mondiale dell’Onu, sull’Europa e sugli altri continenti lo strato di questo gas è tornato quasi ottimale, perché lo diventi ai poli bisognerà attendere tra 20 e 40 anni. Ma la tendenza è quella. Il risultato positivo viene dalle misure internazionali adottate nel 1987 per ridurre dell’80-90 per cento la produzione annua delle sostanze responsabili del misfatto, i gas a base di clororfluorocarburi (Cfc).

Riepilogando in breve la vicenda: nel 1985 ricercatori del British Antarctic Survey, capitanato dal fisico Joe Farman, avevano pubblicato su Nature i risultati di uno studio secondo cui a 22 chilometri di altezza sopra i ghiacci dell’Antartide si era formato «un buco» nella fascia di gas che avvolge e protegge la Terra. E già prima di tale pubblicazione, analizzando intere annate di dati raccolti dal satellite, il chimico Mario Molina e altri si accorsero che la concentrazione dell’ozono era crollata del 40 per cento tra il 1975 e il 1984. Ne era risultato un aumento delle radiazioni UV-B che raggiungevano la superficie terrestre, con conseguente pericolo per la salute umana. La paura diffusa per questo fenomeno si concretizzò, oltre che nel bando mondiale dei Cfc, anche in tormentoni pop che sdrammatizzavano. «Sarà ’sto buco dell’azoto» scambiava l’ozono con l’azoto nella sua hit Supercafone, Tommaso Zanello in arte Er Piotta, per giustificare il fatto che, tra le lenzuola, «non era più il giaguaro di una volta».

Oggi, come si diceva, l’assottigliamento non è più un pericolo, con qualche puntualizzazione: «Secondo il rapporto Onu l’ozono tornerà nell’atmosfera ai livelli precedenti agli anni Ottanta nel 2066 sopra al polo Antartico, nel 2045 su quello Artico e nel 2040 sul resto del mondo» chiarisce a Panorama il Tenente colonnello Francesca Marcucci, direttore del Camm, Centro Aeronautica militare di montagna Monte Cimone. «Questo grazie al protocollo di Montreal del 1987 ratificato da 197 Stati, con la messa al bando dei Cfc». In seguito si scoprì che anche gli idrofluorocarburi, Hfc, danneggiavano questo scudo naturale e nel 2016 sono stati proibiti pure loro. «Sono entrambi composti chimici contenenti fluoro, carbonio, cloro o idrogeno, gas usati nelle bombolette spray, nei condizionatori o nei frigoriferi per la refrigerazione: hanno assottigliato l’ozono oltre i 15 chilometri dalla superficie terrestre, importantissimo perché assorbe la radiazione ultravioletta che proviene dal Sole e che è aggressiva per gli organismi viventi. Pensiamo ai tumori della pelle, in cui la luce solare danneggia il Dna delle cellule».

Al momento sono in fase di studio gli effetti sull’ozono causati dai razzi civili o dagli aerei supersonici, oltre che dagli incendi estesi o dalle eruzioni vulcaniche. Si cerca di capire se i possibili effetti rientreranno nella norma entro fine dicembre, quando il vortice polare si indebolisce. «Per il momento, le misure di ozono colonnare fatte nel nostro Centro Aeronautica militare di Montagna, nella base di Sestola, rivelano una concentrazione costante alle nostre latitudini» specifica Marcucci. Detto questo, nel mondo ci sono ancora tante emissioni definite diplomaticamente «non intenzionali», da parte di alcuni Paesi, registrate dalle strumentazioni più sofisticate. «Nel 2021, grazie alle misurazioni fatte nell’osservatorio climatico Ottavio Vittori, situato sulla vetta del Monte Cimone e gestito dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr insieme all’Aeronautica militare, si è scoperta una «crescita anomala» di alcune sostanze teoricamente messe al bando dal protocollo di Montreal, provenienti dall’Asia Orientale» racconta Marcucci. «Qualche anno prima, erano state le emissioni di alcune fabbriche cinesi a far scattare l’allarme, e Pechino aveva dovuto prendere provvedimenti».

La cooperazione internazionale sul bando dei Cfc è stata fondamentale: «Senza l’accordo ottenuto a Montreal, l’innalzamento della temperatura terrestre di oltre tre gradi» spiega Claudia Adamo, fisica dell’Atmosfera e responsabile di Rai Meteo. «Ci sarebbero state, lente ma inesorabili, conseguenze difficilissime da gestire per qualsiasi nazione su uomini, animali e piante. Sarebbe salito il numero di persone colpite da cancro alla pelle, si sarebbe innescata una sorta di inibizione della fotosintesi clorofilliana con conseguente cambiamento dell’ecosistema. Se si trova un’intesa, come in questo caso, i risultati si ottengono. Magari ci vuole tempo, anni, ma ci si arriva».