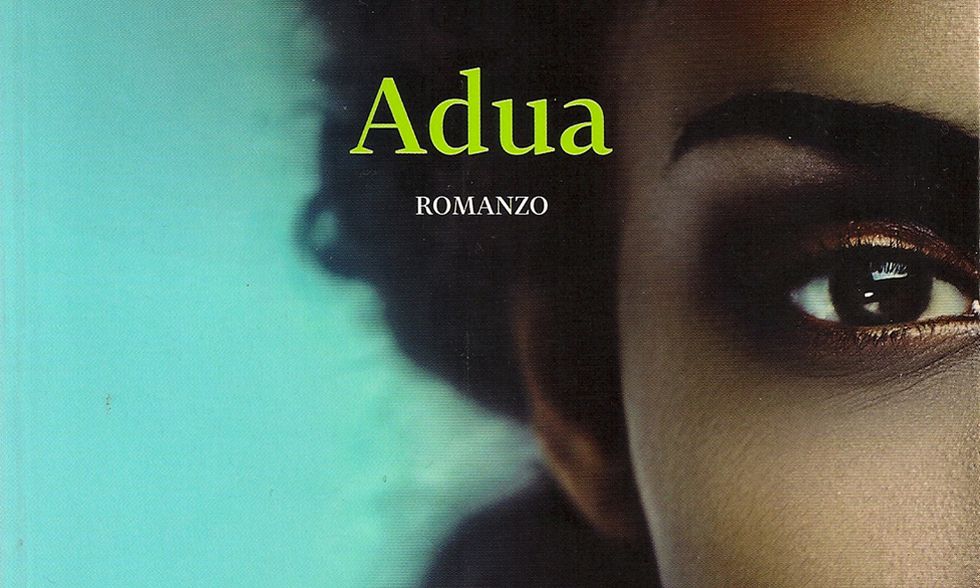

Igiaba Scego, 'Adua' - La recensione

Dal passato coloniale ai migranti, un romanzo intenso che scava nei grandi rimossi italiani

Giunge in un momento storico particolarmente inquieto e drammatico Adua, il nuovo romanzo di Igiaba Scego, scrittrice, giornalista e ricercatrice universitaria, esperta di transculture e attivista per i diritti umani, nata a Roma da genitori somali e quindi - come si suol dire con una strana parafrasi - immigrata di seconda generazione. Come quando la migliore letteratura è capace di raccontare la vita penetrando i densi strati della psiche e delle relazioni umane indipendentemente dal colore di una pelle, così questo libro mette in scena l'anima e il corpo di una figlia e un padre, rischiarando parole che tutti i giorni ci rimbalzano addosso svuotate, subito rimosse: migranti, diaspora, rifugiati. Separazione, speranza, umiliazione, morte.

Un romanzo a due voci che si alternano sul piano inclinato del tempo. Adua è una donna immigrata in Italia negli anni Settanta, in fuga dal regime del tirannico Siad Barre. Ha sposato un giovane conterraneo tirandolo fuori dai guai, un disperato sbarcato a Lampedusa con cui cerca malinconicamente qualche scampolo di piacere e stabilità, più ideale che reale. Ma è soprattutto tentata dalle sirene del ritorno in patria, nell'ambigua Mogadiscio che un tempo sapeva di cannella. Ora sembra una città come le altre, dove la parola pace fa rima ormai con business.

Un'icona romana tra le più appartate e curiose, l'elefante marmoreo di Bernini che sostiene l'obelisco della Minerva, raccoglie le confidenze di Adua. È l'espediente narrativo per riportare alla memoria il passato e la storia di Zoppe, suo padre. Uomo complicato e rude, pieno di incertezze e incrudelito dalla vita, reso anaffettivo dalla vedovanza ma con la fortuna di essere poliglotta: una debolezza che gli salverà la vita. Quando il regime fascista sbarcò in Somalia venne assunto come interprete, finendo per barattare metaforicamente la sua libertà con quella del suo popolo. Mogadiscio, Addis Abeba, Massawa. Un padrone vale l'altro, questo era il succo. I sensi di colpa presero le sembianze di mostruose visioni.

"La parola padre mi terrorizza", confessa Adua. "Ma è l'unica che sappia ancora farmi respirare". Da quando un cinematografo portò dalle sue parti qualche illusione a buon mercato sotto forma di starlette scintillanti, Adua la ribelle non fece altri sogni che partire. Mollare quel padre tutto paternali e disciplina. Ma il sogno di libertà pretese come prezzo la sua dignità di donna, nell'Italia bavosa dei soft porno di fine Settanta, "cratere di illusioni che mi avrebbe mangiato". Racconti crudi fino a far male. La schiavitù del corpo e quella dei pregiudizi. È questa la terra promessa? "Guarda la negra, parla da sola". È questa, sì.

Conoscendo l'altro conosceremo meglio noi stessi, diceva già Gadda, ma prima ancora forse sarebbe il caso di ripassare la storia. L'eredità del colonialismo sta alla base delle migrazioni di oggi. Anche per questo la solidarietà è non barattabile, altrimenti ciò che rischiamo di perdere è la nostra umanità. Guardate la risposta del popolo islandese all'appello lanciato da Bryndis Bjorgvinsdottir ("domani i profughi potremmo essere noi, magari per una calamità naturale") - guarda caso una giovane scrittrice: più di dodicimila famiglie disponibili all'accoglienza a fronte dei 50 rifugiati assegnati all'isola dalla Ue. Qualcosa non torna, nelle ripartizioni. È l'umanità quando riacquista la sua compattezza, il suo calore.

"Sbuccia via dallo specchio la tua immagine" implorava Derek Walcott nella dolce poesia Amore dopo amore. O forse è soltanto un altro sogno, una visione. Adua la nomade, libera come il vento, finita manipolata, seviziata, usata. Zoppe con le gambe conserte seduto sul letto ad aspettare, finché si materializza lo straniero con le orecchie da elefante. Lo straniero che era il suo io. Come diceva zia Bibi, l'indovina: "la nostra coscienza ha un viso".

Igiaba Scego

Adua

Giunti

pp. 192, 13 euro