The Founder, il sogno americano in un hamburger – La recensione

Michael Keaton interpreta Ray Kroc, fondatore dell’impero Mc Donald’s. Figura discussa, tra luci e ombre al confine tra il passato e il nuovo che avanza

Due fette di cetriolino, ketchup, maionese e un pizzico di cipolle sopra un hamburger di puro manzo dentro un panino tondo incartato. À côté, patatine fritte e bevanda. È la formula magica del chiosco primigenio, il McDonald’s di San Bernardino, California. Due fratelli chiusi nel loro piccolo mondo, inventori di una catena di montaggio che sforna Mac a raffica, servizio istantaneo al banco che depenna l’attesa, elimina le cameriere e sbaraglia il pranzo stile drive-in.

Quell’intuizione geniale

È il 1955 d’America e The Founder di John Lee Hancock (in sala dal 12 gennaio) si piazza subito nella cucina di Mac e Dick McDonald (Nick Offerman e John Carroll Lynch) per squadernare la loro intuizione geniale, i movimenti armonici dei ragazzi che vi operano, la rapidità di un meccanismo che sembra perfetto. Tanto più virtuoso quanto vincolato all’inderogabile impegno, rivolto in prima istanza alle famiglie, di offrire un alimento di qualità in ogni sua più piccola componente. Insomma una beatitudine per chi addenta voluttuosamente e per chi, con amore e coscienza linda, confeziona l’oggetto da addentare.

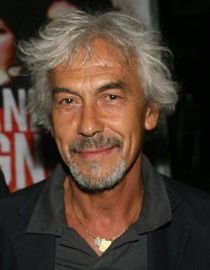

Un giorno, però, su quell’isola felice piomba Ray Kroc (Michael Keaton), modesto venditore di frullatori che nessuno compra, abbastanza male in arnese da cercare ostinatamente nuove opportunità, spinto – oramai ultracinquantenne - da un’ambizione inesausta e da quella perseveranza ch’egli ha trasfigurato in un suo personalissimo mantra. Eccolo, è lui l’uomo del destino, in tutti i sensi. Osserva, elabora, trasforma. E visto che è anche molto sveglio, fa scoccare la Grande Scintilla: convincendo Mac e Dick ad abbandonare l’idea di restare aggrappati al sito originario e a dilatarsi in tutti gli States. A gestire la faccenda, naturalmente, sarà lui, Ray, che presagisce con coraggio e determinazione le forme di un franchising di esiti travolgenti.

Miliardi e due archi dorati

Perseveranza, appunto. Perché la fortuna, da sola, non basta. Neppure il successo, basta. Ray diventa un idolo per le folle ma i profitti sono scarsi, vincolati al contratto di misere percentuali firmato all’inizio coi due fratelli proprietari del marchio e con diritto di veto (puntualmente esercitato) su qualsiasi proposta innovativa o variazione di menu. Sicché l’intraprendenza di Kroc si trasforma pian piano in un’ascesa sempre più vicina alla scalata avida e rapace: che si perfeziona con l’aiuto dell’abile consulente finanziario e immobiliare Harry J. Sonneborn (B. J. Novak) il quale gli indica la strada per bypassare la resistenza di Mac e Dick e appropriarsi, a suon di dollari e scansando ogni scrupolo, di un brand dalla prospettiva miliardaria e planetaria: con i suoi due archi dorati e quel nome, Mc Donald’s, tanto rassicurante, caldo, importante, incredibilmente americano. E al diavolo anche la qualità, quando necessario.

L’oggettività come parametro

La storia vera di Ray Kroc. E con il vero Kroc (scomparso nel 1984 a 82 anni) che si materializza in un brano documentario d’intervista nel finale. Nella finzione, invece, il riferimento al reale lievita con qualche ritocco di urgenza cinematografica e, nella stessa ottica, di espansione sentimentale fra il matrimonio morente con Ethel (Laura Dern) e l’amore nascente per Joan Smith (Linda Cardellini). Personaggio non facile da inquadrare e giudicare: il regista John Lee Hancock, texano sessantenne non troppo prolifico ma con buone propensioni biografiche (di lui ricordano soprattutto The Blind Side del 2009 con un’ottima Sandra Bullock e Saving Mr. Banks del 2013 con Tom Hanks e Emma Thompson) ne disegna un profilo abbastanza increspato, più indirizzato all’oggettività che al giudizio. Lasciato, quest’ultimo, ai diversi punti di vista dello spettatore sulla “moralità” dell’intrapresa e sulla sua finalizzazione (“gli affari sono guerra”, proclama Kroc), sulle differenti strade da percorrere per agguantare, elaborare e modellare il cosiddetto “sogno americano”. In una terra promessa che qua prende le forme di un monumentale hamburger.

Una cultura al passo d'addio

Detto del suo protagonista, che ne resta comunque al centro e ne è, per così dire, il movente narrativo (la recitazione di Michael Keaton è egregiamente asciutta eppure ricca di sfumature), il film vive di una speciale dimensione storica e sociale che diventa, a conti fatti con l’intero arco del racconto, la sua dominante stilistica e la sua traccia di migliore consistenza a livello di contenuti. Perché attraverso le figure che vi si muovono e i loro casi a volte davvero emblematici, si definisce la frontiera fra l’America che se ne va e quella che arriva. Meglio, si configura l’immagine di un Paese e di una cultura intercettate nel loro passo d’addio, tanto ben simboleggiate e riprodotte dai valori antichi di Mac e Dick McDonald (si chiamavano nella realtà Richard e Maurice) così magnificamente interpretati, consapevoli, impotenti, malinconicamente arrendevoli davanti al “nuovo” che avanza, ineluttabile, d’indifferenza meccanica.

Senza che, con questo, si faccia banalmente della nostalgia o, peggio, del passatismo: nella storia che scivola con ritmo vitale e qualche “macchia” documentaria giudiziosamente sparsa, c’è soltanto una constatazione, una presa d’atto quasi mutuata dalla cronaca. Con una certezza, però: quegli anni Cinquanta, tanto ben penetrati – anche visivamente – dalla regìa restano inarrivabili, croccanti e per molti versi mitici. E non è un caso, forse, che coincidano con la data di nascita di Hancock (1956), più o meno la stessa del primo ristorante del circuito voluto da Kroc. Chissà se anche per il cineasta di Longview, Texas, non fosse venuto il momento di ripensare al suo “sito originario”.