Giovanni Gastel: "Sono rinato come la fenice"

Nel suo primo romanzo, il discendente di Luchino Visconti racconta la sua discesa nell'inferno della droga. Fra i rehab per ricchi e gli appartamenti fatiscenti dei pusher milanesi

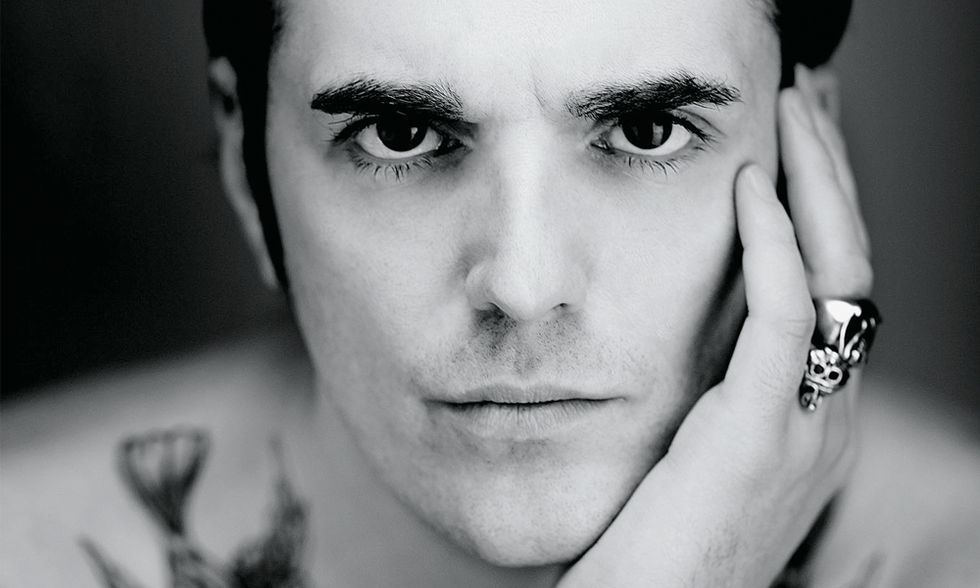

La "roba" non è uno sfizio. È un modo di vivere, scriveva William Burroughs nella Scimmia sulla schiena. Lo racconta anche Giovanni Gastel, "junkie" dell’alta borghesia milanese, nel suo primo romanzo, La sindrome della fenice, uscito il 20 maggio per la casa editrice Nobook, etichetta letteraria indipendente che produce solo ebook. Ventisette anni, nipote del celebre fotografo omonimo, un avo come il regista Luchino Visconti, il corpo coperto di tatuaggi, le braccia segnate dalle "piste" lasciate dagli aghi delle siringhe con cui per anni si è iniettato di tutto: dopo un’infanzia "protetta e pregiata", tra la villa di Cernobbio, la tenuta a Bolgheri, circondato dal bello, Gastel inizia solo ventenne a strafarsi ("30 pere al giorno, siringhe come frecce"), entrare e uscire dalle comunità e dai reparti di psichiatria; arriva a pesare 30 chili e a bucarsi ogni 15 minuti: "Perché la coca in vena ha un effetto limitato e allora, finché ne hai, ti fai". E comincia a scrivere questo romanzo, coraggioso e violento. Racconta le comunità "per drogati ricchi", con una precisione didascalica (è stato in Canada a Le Portage per tre volte): corridoi deserti, stanze asettiche, appartamenti protetti.

Ricadute violente e continue, "ballo delle polveri, danza macabra delle vene stanche". Dice: "La mia era la sindrome della fenice, l’uccello che si uccide per poi rinascere. Distruggevo tutto ciò che costruivo, per poi ricominciare. È stata un’escalation: canne, alcol, eroina, coca, ero arrivato a un livello molto basso". La sua non è la Milano scintillante dei post yuppie, ma un "supermercato di spade e droga", la roba comprata a via Bligny 42, nel labirinto di appartamenti fatiscenti abitati da pusher, dove la polizia non entra. Scrive: "Ho devastato Milano, le ho rivoltato le budella e bruciato l’anima", eppure di quella droga mischiata all’acqua che si fa in vena, parla quasi con distacco. E con una malinconia stagnante, nauseabonda, come il sapore dolciastro dell’eroina che scende in gola. "Mi ha permeato come una malattia, era patologico, io anche davanti a un quadro bellissimo vedevo solo le crepe sulla cornice".

Ma come ha preso la sua famiglia un libro così duro e sincero? "La mia famiglia, per tradizione, non si occupa del lavoro dei membri" risponde quasi con pudore. "Mia madre era una giornalista e voleva aiutarmi, ma era troppo dura. È morta due anni fa". Per lei si è fatto un tatuaggio, l’unico che tiene nascosto. È la fine del suo viaggio al termine della notte, come il romanzo di Louis-Ferdinand Céline, uno dei suoi preferiti.