Budapest, 23 ottobre 1956. La manifestazione degli studenti dalla quale nascerà la rivolta.

La manifestazione del 23 ottobre sotto la statua dell’eroe nazionale Petofi

I festeggiamenti dopo l’elezione di Imre Nagy davanti al Parlamento di Budapest

1 novembre 1956. Un agente della polizia segreta ungherese AVH linciato e appeso ad un albero durante la rivolta.

Riunione al circolo Petofi, ispiratore della rivolta antisovietica dopo la deposizione del leader stalinista Rakosi.

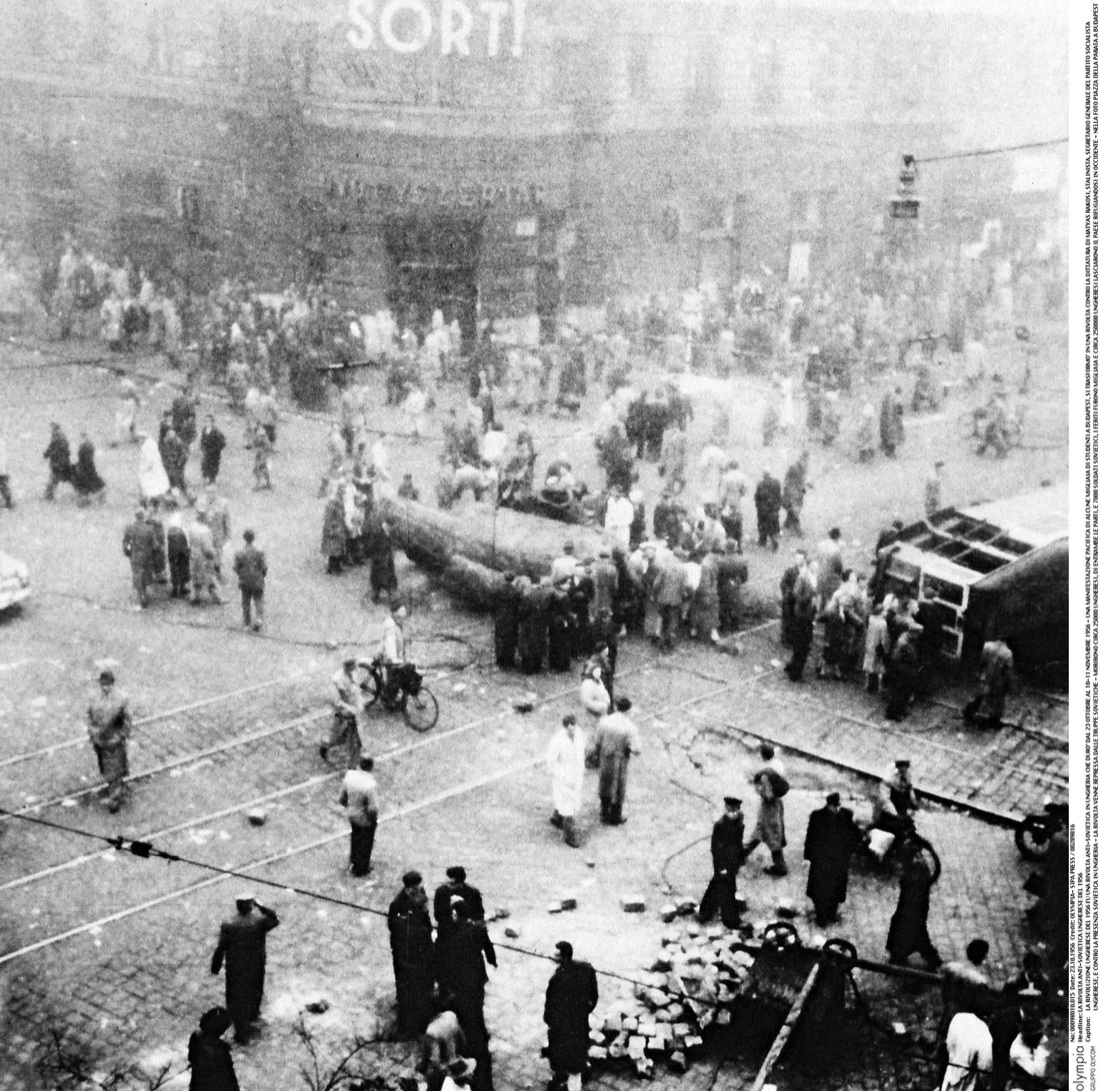

La piazza della Parata a Budapest e la statua di Stalin schiantata dai rivoltosi

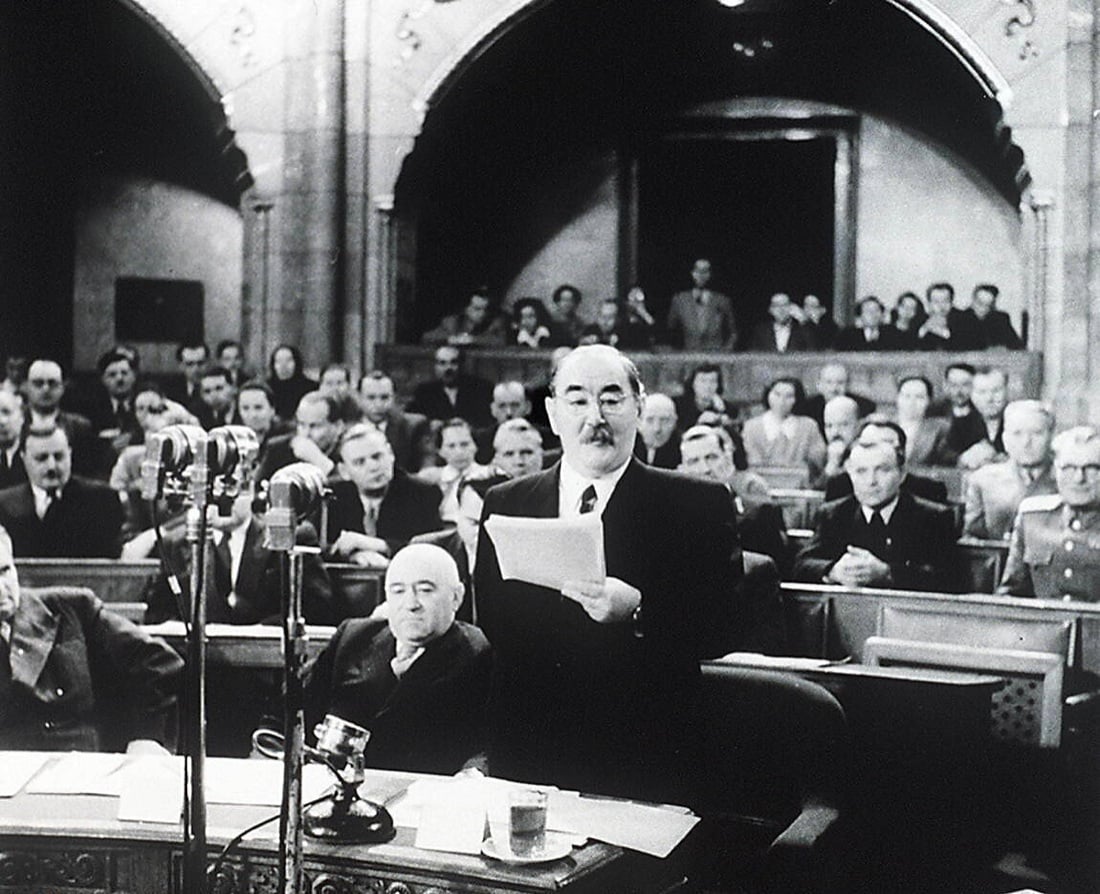

Il liberal democratico Imre Nagy, eletto premier dagli Ungheresi il 24 ottobre 1956

La distruzione della statua di Stalin il 2 novembre 1956, due giorni prima dell’intervento militare sovietico.

Un militare sovietico ucciso durante gli scontri di Budapest dell’ottobre 1956.

Carri armati sovietici durante la rivolta di Budapest

Una famiglia di profughi ungheresi in territorio austriaco

Ungheria 1956. La bandiera nazionale senza i simboli del Partito Comunista.

Danneggiamenti agli edifici della capitale magiara durante la repressione della rivolta.

Una madre ungherese con i suoi figli rifuguiata in Svizzera dopo il fallimento della rivolta del 1956.

T-55 sovietici sul ponte Margit di Budapest il 4 novembre 1956

Donne e uomini di Budapest impegnati nella riparazione dei danni causati dalle incursioni aeree sovietiche sulla città in rivolta.

Il leader comunista ungherese Matyas Rakosi (1892 – 1971), staliniano di ferro epurato con l’avvento di Kruscev.

Il Cardinale Mindszenty nel 1973. Fu a lungo incarcerato dal regime di Rakosi, quindi liberato poco prima dei fatti del 1956. Fu uno dei punti cardine della rivolta ungherese.

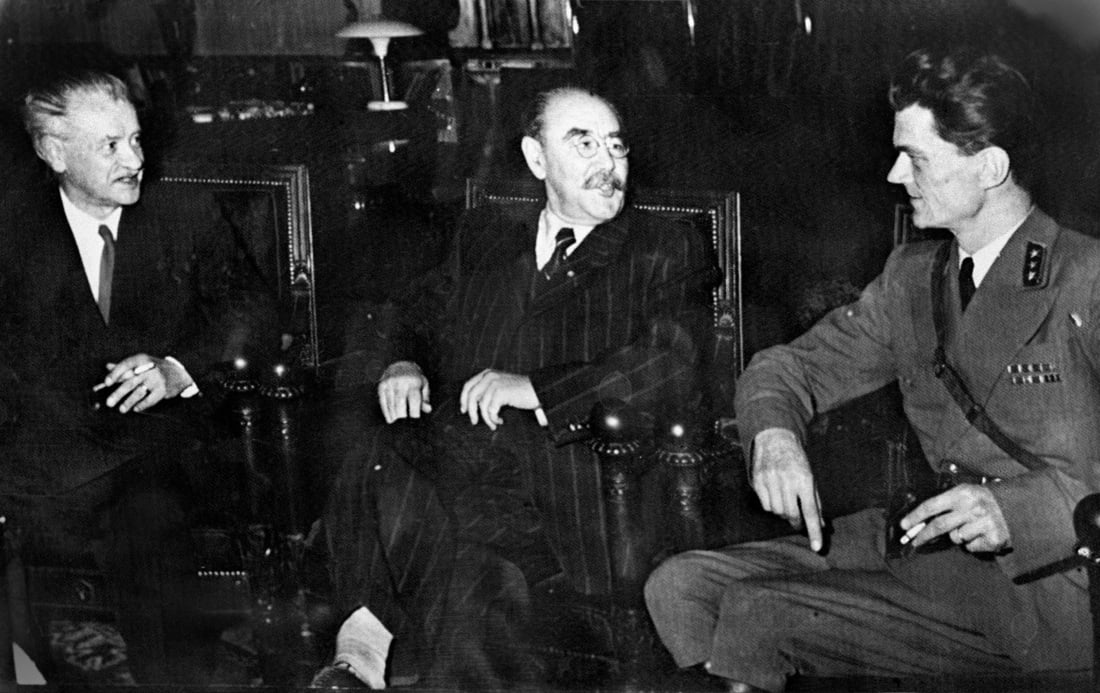

Imre Nagy (c), Zoltan Tildy (Sx), e il generale Pal Maleter Ministro della Difesa. Governo Nagy (24 ottobre-4 novembre 1956).

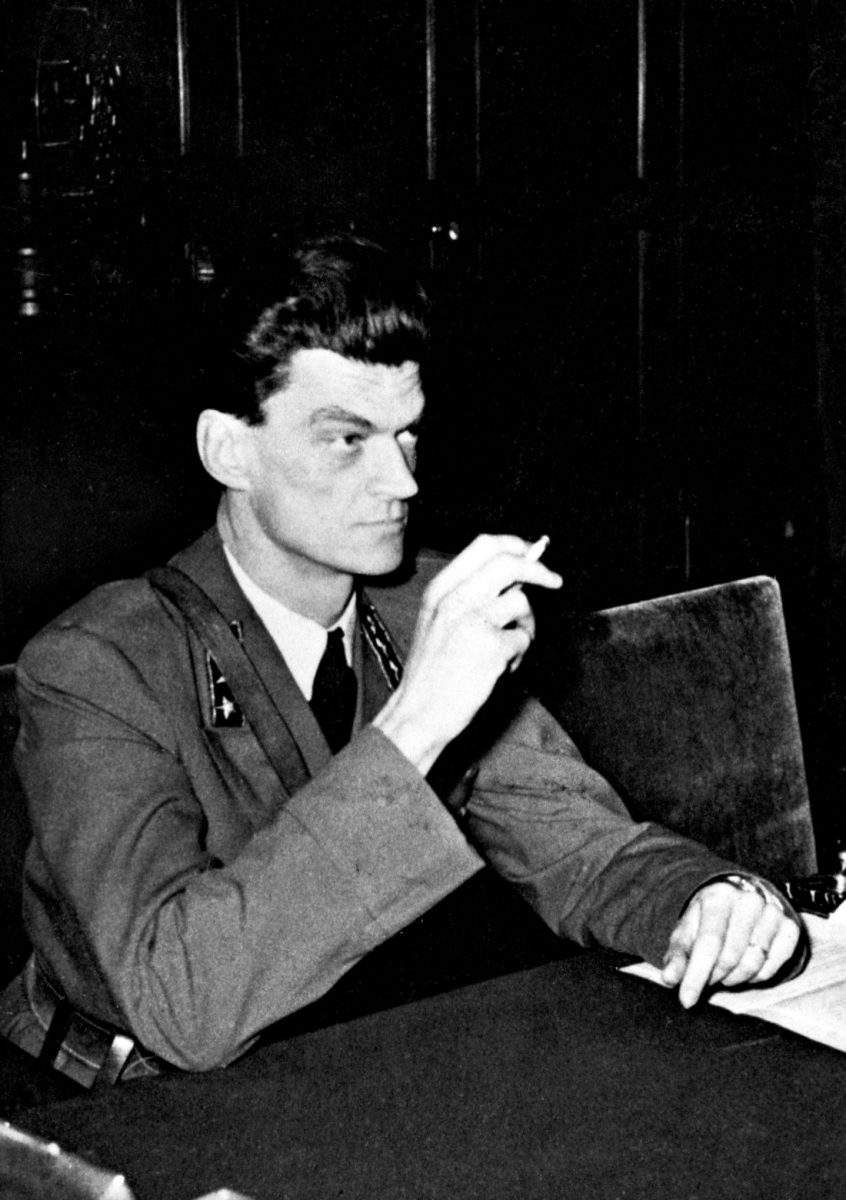

Il generale Pal Maleter, ministro del breve governo antisovietico di Imre Nagy. Impiccato nel giugno 1958 dopo il fallimento della rivolta.

Palmiro Togliatti e Pietro Nenni. I fatti d’Ungheria divideranno per sempre i percorsi dei due partiti italiani.

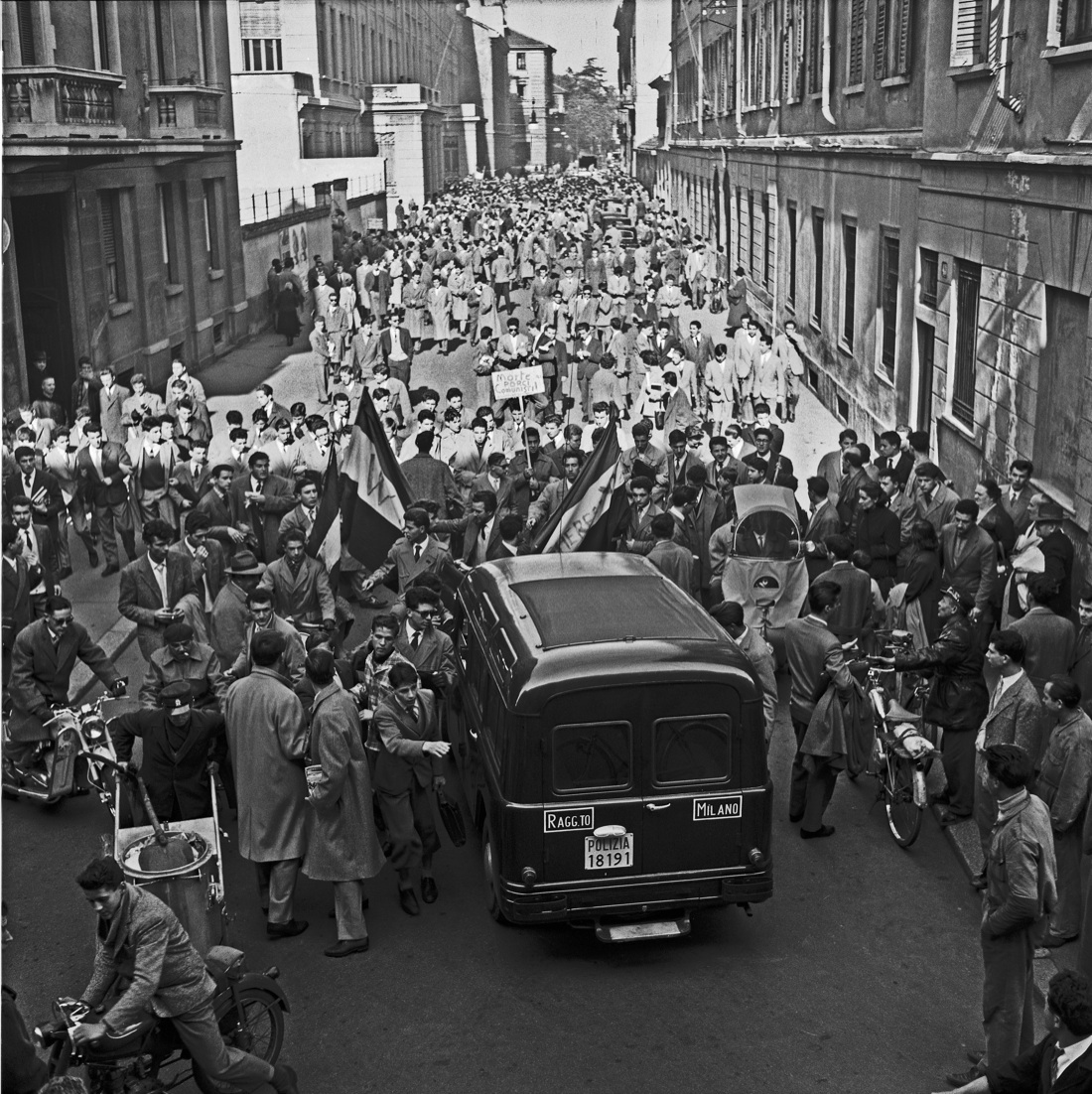

Manifestazione studentesca nel centro di Milano a supporto del popolo ungherese in rivolta

Il reparto Celere della Polizia di Stato durante la manifestazione a favore del popolo ungherese a Milano

Manifesto degli studenti milanesi a supporto della lotta del popolo ungherese.

1958. Il Leader comunista Kadàr incontra Kruscev dopo la “normalizzazione” e il ritorno dell’Ungheria tra i paesi allineati all’Urss.

I funerali di Stato in forma solenne per il simbolo della rivoluzione ungherese Imre Nagy, eroe nazionale. Furono celebrati il 16 giugno 1989 alla caduta del regime comunista. Il leader magiaro era stato impiccato nel giugno del 1958.

Hitler e l’ammiraglio Miklos Horthy durante la visita del fuhrer a Budapest nel 1938.

Le macerie di Budapest alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Tutto era cominciato dalla morte di Stalin nel marzo 1953. La successiva destalinizzazione iniziata da Nikita Kruscev era culminata nel XX congresso del PCUS, dove furono portati alla luce i crimini del dittatore nel cosiddetto “rapporto segreto” ed il suo iperbolico culto della personalità. L’effetto sugli stati satellite del Patto di Varsavia è violento. Le prime manifestazioni, represse, avvengono poco dopo la morte dell’ex dittatore comunista a Berlino Est.

Seguiranno scioperi in Polonia, allora guidata dal moderato Gomulka. L’Ungheria faceva caso a sé all’interno dei paesi del Patto di Varsavia: sia storicamente che culturalmente era molto lontana da Mosca, che la aveva occupata dopo una breve parentesi democratica nel 1945 e trattata similmente ad una preda di guerra.

La situazione ungherese dopo la morte di Stalin era dunque molto più compromessa rispetto a quella polacca, tanto che inizialmente i sovietici decisero di “purgare” l’ex premier Rakosi, fedelissimo al defunto dittatore georgiano. Le minime libertà concesse sotto l’occhio vigile di Mosca e la liberazione del Cardinale Mindszenty (incarcerato da Rakosi) fecero accelerare il fermento popolare antisovietico. Gli intellettuali dissidenti si riunirono nel circolo Petofi, che prendeva il nome dall’eroe nazionale ungherese dell’800, mentre sempre più pesanti si fecero le provocazioni contro la AVH, la polizia segreta fedele all’Urss.

Proprio quando Mosca si trovò a dover affrontare la crisi internazionale di Suez, il 23 ottobre i membri del circolo Petofi e gli studenti tennero una manifestazione sotto la statua dell’eroe, chiedendo libertà e democrazia. Segurono duri scontri con la AVH e con i militari sovietici presenti nella capitale magiara, dove la protesta si era estesa anche alle fabbriche. Il 24 ottobre Imre Nagy, politico di tendenze liberal democratiche, fu acclamato al governo del Paese e si insediò il giorno successivo.

Per 4 giorni l’Ungheria vivrà un periodo di effimera libertà, sempre minacciato dall’imminente contrattacco sovietico e funestato dalla violenza degli scontri quotidiani con la polizia segreta e con i militari dell’Urss. Poco dopo l’inizio della rivolta parte dell’esercito regolare ungherese comandato dal generale Pal Maleter (ministro della Difesa nel governo Nagy) appoggia la protesta, rimanendo passivo nei confronti dei manifestanti.

Quando Imre Nagy si appella all’ONU e dichiara la volontà di uscire dal Patto di Varsavia, le autorità sovietiche decidono per l’invasione dell’Ungheria con un ingente spiegamento di uomini e mezzi corazzati.

Nel governo Nagy si consumava il tradimento da parte del segretario del partito comunista Ungherese Janos Kadàr, che scelse di riallinearsi con l’Urss condannando definitivamente l’esito della rivoluzione. Tra il 4 e il 10 novembre 1956 l’Armata Rossa penetra in territorio magiaro fino alla capitale Budapest, anticipata da incursioni aeree dell’aviazione sovietica. Il giorno stesso Nagy fu sostituito da Kadàr, ed in seguito tratto in arresto dopo una breve permanenza nell’ambasciata Jugoslava proprio mentre i carri sovietici soffocavano la rivolta per le vie della capitale.

Imre Nagy e il generale Maleter saranno in seguito giustiziati il 16 giugno 1958 dopo un processo a porte chiuse.

I fatti di Ungheria saranno uno spartiacque nella storia della Guerra Fredda.

Il blocco comunista del Patto di Varsavia mostrava per la prima volta il fianco e la sua debolezza geopolitica, generando una crisi profonda all’interno dei partiti filosovietici occidentali. In particolare nel partito comunista più importante d’Europa, il Partito Comunista Italiano, il significato della rivolta del 1956 assunse una drammaticità particolare creando la più grave frattura dal 1945.

La posizione totalmente allineata a Mosca mostrata dal segretario Palmiro Togliatti e dall’organo di partito “L’Unità” viene criticata apertamente nel manifesto sottoscritto da 101 intellettuali vicini al PCI, che mostrano solidarietà con il popolo ungherese in rivolta.

Per i Socialisti di Pietro Nenni i fatti del 1956 segnano il distacco definitivo dallo storico alleato dei tempi del “blocco popolare“, aprendo la strada alla sperimentazione dei governi di centro-sinistra con la Dc alla fine degli anni ’50. Per l’Urss si tratterà di una vittoria che a lungo termine avrà un costo altissimo agli occhi del mondo, avendo mostrato in modo inequivocabile il carattere dispotico e repressivo nei confronti dei paesi satellite.

Alla caduta dei regime nel 1989, i funerali dell’eroe nazionale Imre Nagy si terranno in forma solenne nelle stesse vie dove trent’anni prima Budapest aveva assaporato per pochi giorni l’aria della libertà. Al prezzo di quasi 3.000 morti.