L’arte è nella storia di Campari, il Gruppo di beverage sesto al mondo come quota di mercato, ma probabilmente ai primissimi posti nella notorietà del brand. Chi non conosce la celebre bottiglietta conica, in vetro zigrinato, disegnata nel 1932 dal futurista Fortunato Depero? È stata avvicinata, per la forma, al modulo lunare della navicella americana Apollo, tanto era insolita e avanti sui tempi. Ma prima ancora, nel 1910, un altro futurista, Umberto Boccioni, dipinse la vetrina del caffè di Gaspare Campari nell’olio su tela «Rissa in Galleria»: illumina, con lame di luce, il parapiglia nel salotto di Milano, scatenato (pare) da una lite tra due avvenenti signore alla buvette del bar. Non è quindi una fredda scelta di marketing il rapporto stretto tra Campari e gli artisti: fa parte del Dna aziendale fin dalle origini.

Nulla di strano se un simile patrimonio storico viene conservata e diffusa attraverso un museo d’impresa tra i più importanti d’Italia, ospitato all’interno dell’imponente sede direzionale Campari, a Sesto San Giovanni (Milano). Un complesso che non passa inosservato. La vasta area della fabbrica dove Davide Campari, figlio del liquorista Gaspare, cominciò a produrre il suo bitter nel 1904, è stata trasformata dall’archistar Mario Botta nel 2010, diventando simbolo di rinascita per una città in decrescita industriale, un tempo soprannominata «Stalingrado d’Italia».

La Galleria Campari – questo il nome del museo d’impresa, visitabile previa prenotazione dal sito www.campari.com – dispone di un ricco archivio, con oltre tremila reperti tra manifesti e opere grafiche, oggetti di design, vecchi Carosello introvabili su YouTube. Tutto in originale e in versione rielaborata. Per esempio con un muro costituito da 15 schermi dove scorrono i Carosello dagli anni Cinquanta ai Settanta o le proiezioni animate, su una parete dedicata, di manifesti d’epoca, immagini dai calendari e spot dagli anni Ottanta ai più recenti.

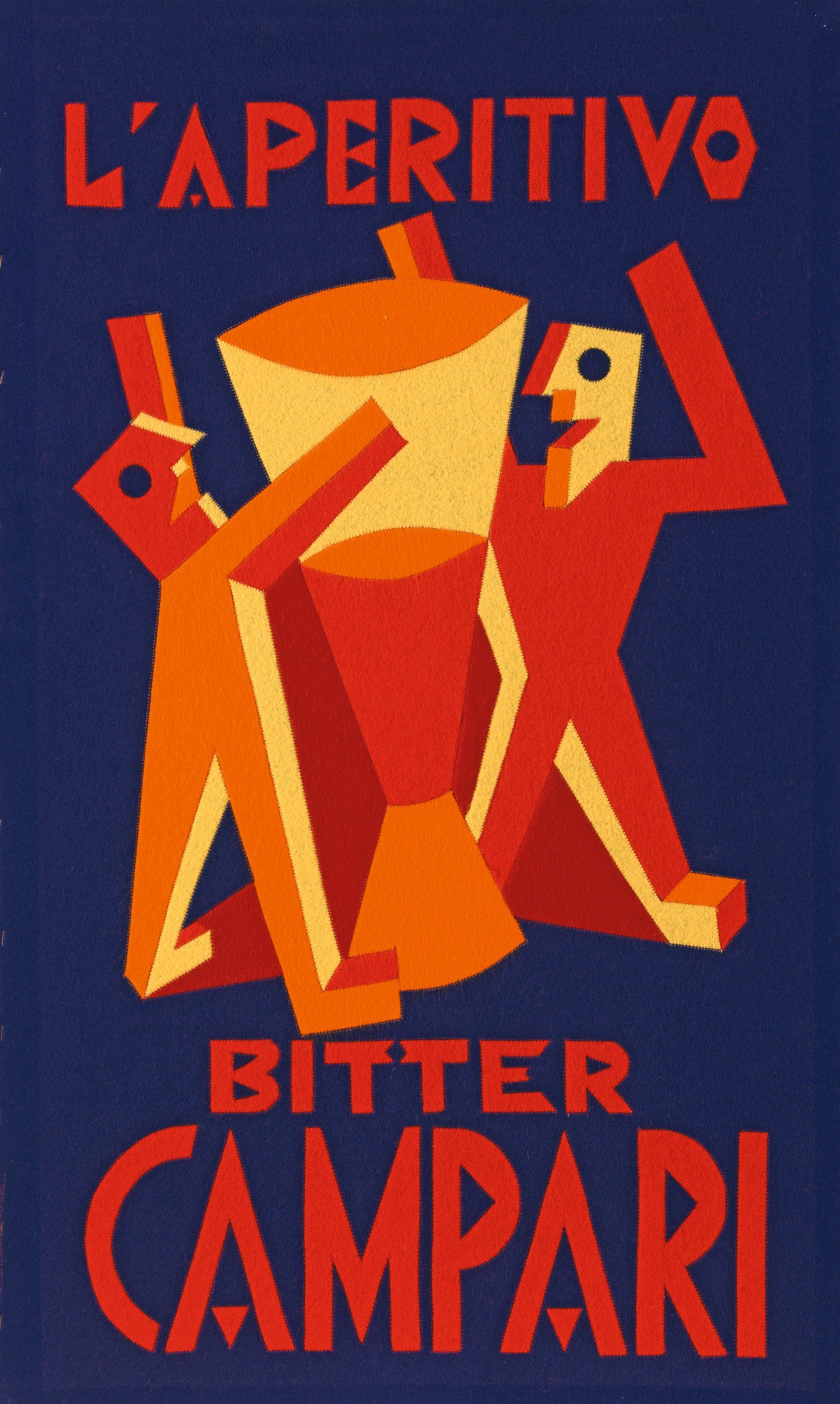

C’è il tavolo interattivo, ormai consueto in molti musei, con schermi-touch per scoprire le testimonianze artistiche conservate in azienda. E qui comincia l’avventura: perché è un’avventura culturale ripercorrere le fitte relazioni di un brand che ha contribuito negli anni a dare sostanza al «mito Milano» con artisti, registi, designer e creativi in genere. Leonetto Cappiello, pittore e illustratore pioniere dell’affiche pubblicitaria, realizzò nel 1921 il manifesto Lo Spiritello Campari, ovvero la buccia d’arancia che avvolge il rosso spirito del bitter. A Cappiello e alla sua opera è dedicata la sala superiore del Camparino in Galleria, caffè Liberty tornato allo splendore nel 2019, quando il Gruppo lo riportò sotto il controllo aziendale, dopo un periodo di decadenza.

Per la gloria di Campari in passato vennero reclutati il principe dei cartellonisti Marcello Dudovich (per la ditta inventò «il Bacio Rosso», antenato grafico dello slogan attuale «Red Passion»); il già citato Depero; anche – è meno noto – un giovane Bruno Munari (fece un manifesto dinamico, nel 1964, pensato per la linea Rossa della metropolitana di Milano, la prima della città); Ugo Nespolo (realizzò composizioni per il Camparino, grafiche e l’etichetta per la Magnum Campari); Marcello Nizzoli (artista e designer: sua la Lettera 22 Olivetti, per Campari fece magnifici manifesti che celebravano il rito dell’aperitivo, negli anni Trenta). E che dire di Guido Crepax? Il disegnatore, che ha creato la conturbante Valentina – ispirata alla diva del muto Louise Brooks -, nei primi anni Sessanta disegnò per Campari scene di altoborghesi passeggiate a cavallo negli ippodromi: si concludevano con un brindisi «rosso bitter», e sorrisi di intesa tra dama e cavaliere.

Tutto da godere il vasto capitolo degli interventi di grandi registi nelle campagne pubblicitarie Campari, mirate a cogliere lo Zeitgeist attraverso le grandi firme. Federico Fellini realizzò un celebre spot nel 1984, con Silvia Dionisio e Victor Poletti: «Campari, una favola moderna» recitava la voce fuori campo che accompagnava i protagonisti sul treno dei desideri, dove bastava un telecomando per cambiare a piacere i panorami visti dal finestrino e, naturalmente, far apparire gigantesche bottiglie di bitter. Uno spot così importante nella storia della comunicazione aziendale che Campari, nel 2021, lo ha reinventato con l’intelligenza artificiale, trasformandolo in omaggio postumo al genio creativo di Fellini. Anche Paolo Sorrentino, regista che ha qualche debito con Fellini, ha lavorato per Campari. Nel 2017, famoso e premiato (per un soffio non con l’Oscar) per il film La grande bellezza, girò due corti: Creation, con l’agenzia Hamas Milan, e Killer in Red, con un enigmatico Clive Owen nel ruolo di bartender e la partecipazione dello stesso Sorrentino, spaesato e felice nel turbinoso party.

Nel 2019 i cent’anni del cocktail Negroni (il Campari ne è ingrediente insostituibile) sono stati festeggiati con il corto di Matteo Garrone, in una Milano nei toni del rosso, con i sei migliori bartender del mondo assieme ad Ana de Armas e Lorenzo Richelmy. Notevoli anche – per il Gruppo che ha un rapporto privilegiato con il mondo del cinema e i Festival internazionali da Venezia a Cannes – i contributi del regista indiano Singh Tarsem e di Stefano Sollima.

La Galleria Campari, oltre che visitabile, funziona come centro di ricerca e produzione culturale ed è attiva nei prestiti per mostre esterne e progetti. Un museo di impresa corre il pericolo di diventare semplice deposito del passato, se guarda soltanto all’ombelico aziendale: non è il caso dell’archivio a Sesto San Giovanni. E pensare che la Galleria si riferisce solo al marchio Campari, mentre il Gruppo (non tutti lo sanno) comprende brand italiani quali Cynar, Crodino, Biancosarti, Cinzano, Zedda Piras, Aperol, Riccadonna, Averna, Braulio, Mondoro, ed esteri come Grand Marnier, Bisquit, Wild Turkey, Glen Grant, Skyy Vodka. E ci sarebbero da raccontare molte altre storie…