«Giornalisti di merda, lasciateli fuori e chiudete la porta». Saluta così i cronisti Barbara Balzerani, l’ex brigatista rossa, invitata a Milano il 18 aprile scorso per presentare il suo ultimo libro, il sesto, L’ho sempre saputo, assieme a un adorante Davide Steccanella, l’avvocato di Cesare Battisti. Una bottiglia di prosecco, un po’ di aranciata, poco pubblico ma molti giornalisti, attirati dalla polemica sull’opportunità di ospitare l’ex terrorista nella sede di un’associazione, il cui fondo è di proprietà del Comune di Milano. Sfugge le telecamere e i microfoni e autografa copie del libro, vergando con una penna nera: «Buona lettura, Barbara».

A circa 700 chilometri di distanza, nel carcere dell’Aquila, l’epigona delle «nuove» Brigate Rosse Nadia Desdemona Lioce strappa il bordo di una maglietta lisa per farci un laccetto porta occhiali e, in disparte e sorvegliata a vista, mentre attende che gli agenti del Gom, il nucleo speciale della polizia penitenziaria, effettuino la settimanale perquisizione della sua cella, conta quante settimane mancano al suo prossimo incontro con i familiari. Un colloquio di un’ora al mese.

Il 20 maggio prossimo ricorrerà il ventesimo anniversario della morte del professor Massimo D’Antona, consulente del ministro del Lavoro Antonio Bassolino nel governo D’Alema, ucciso in via Salaria, a Roma, dalle Brigate Rosse-Partito comunista combattente di Nadia Lioce. Per la ricorrenza l’Università La Sapienza, dove D’Antona insegnava, gli intitolerà un’aula. Nello stesso corridoio e a pochi metri di distanza da quelle già dedicate ad altre due vittime del terrorismo rosso, Vittorio Bachelet, ucciso proprio nella sua facoltà, e Aldo Moro.

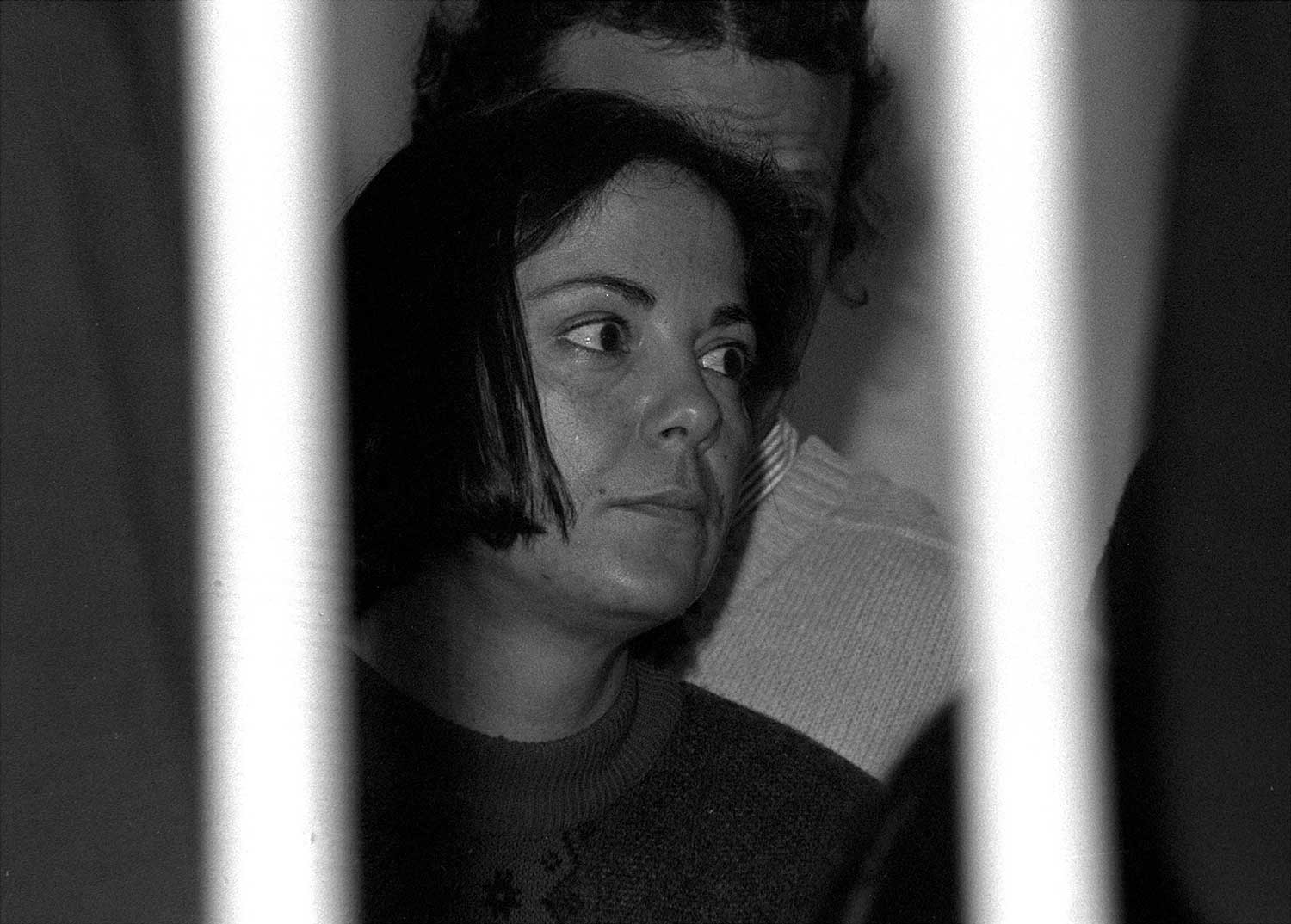

In quel corridoio si incrociano anche i destini di due donne che hanno percorso un identico cammino di sangue. Due vite parallele, vissute su piani sovrapponibili eppure diversi, dove la variabile temporale ha ha portato a destini contrapposti. Barbara Balzerani ha fatto parte del commando che in via Fani, a Roma, il 16 marzo 1978, rapì Aldo Moro e uccise la sua scorta. Votò, nel direttivo delle Br, per l’omicidio dello statista democristiano e, quando la repressione dello Stato colpì duramente la sua organizzazione, divenne la primula rossa del terrorismo. Dalla Toscana formò e guidò le Nuove brigate rosse-Partito comunista combattente, in contrapposizione alla fazione Brigate rosse partito della guerriglia, capitanata da Giovanni Senzani. Latitante per anni, la Balzerani fu arrestata nel 1985 e condannata all’ergastolo. Dopo vent’anni di carcere ha ottenuto la semilibertà e dal 2011 è una cittadina libera. Oggi è una scrittrice apprezzata dalla critica. Come tanti suoi ex compagni brigatisti è diventata un modello di presunta coerenza a certi ideali mai sconfessati e tutt’ora ribaditi nelle sempre più numerose apparizioni pubbliche. Dice di non voler parlare degli anni di piombo la Balzerani, nelle sue frequenti uscite pubbliche. Ma poi, inevitabilmente, dall’analisi dei suoi romanzi, si passa a celebrarli, quegli anni. Perché questo vogliono coloro che affollano le sue presentazioni. Come accadde l’anno scorso, nel quarantennale del sequestro Moro, quando in un affollato centro sociale fiorentino ebbe a dire: «C’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere; questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare soltanto te». Mai ufficialmente dissociata né pentita, Barbara Balzerani ha appena concluso una vera e propria tournée europea, con tappe a Berlino e Amburgo. Incontri gremiti, dove l’ex brigatista incontra (ritrova?) i vecchi amici della Raf, la Rote Armee Fraktion, organizzazione terroristica di estrema sinistra tedesca. Con loro compie, e pubblicizza, anche un tour della memoria sulle tombe dei «compagni caduti», tra i quali la sua omologa Ulrike Meinhof, fondatrice della Banda Baader-Meinhof.

Anche Nadia Lioce, quando uccise per la prima volta, in via Salaria, nel 1999, si ispirava alla Balzerani. Le aveva copiato la sigla: Br-Pcc. Riteneva di averne ereditato il ruolo di avanguardia nella lotta armata. Due guerrigliere, due leader, due intransigenti. Tra loro una continuità oggettiva. Ma la Lioce ha vissuto in un’altra epoca e non ha beneficiato di quel clima storico che ha trasformato, per alcuni, i suoi modelli in eroi. Nadia Lioce, arrestata nel 2003 dopo il conflitto a fuoco sul treno in cui perse la vita il sovrintendente di polizia Emanuele Petri, e il terrorista Mario Galesi, condannata anche per l’omicidio del giuslavorista Marco Biagi, da allora vive, unica donna detenuta «politica», in isolamento in regime di 41 bis, il carcere duro. Ogni due anni il 41 bis le viene prorogato, così come ai suoi «compagni» Marco Mezzasalma e Roberto Morandi, nonostante sempre più spesso venga messa in discussione la legittimità di un trattamento carcerario che, nel suo principio ispiratore, aveva la funzione di recidere ogni possibile contatto con l’associazione criminale di appartenenza. La Lioce può vedere i familiari, attraverso un vetro alto fino al soffitto, un’ora al mese, appunto. Non può avere compagnia durante l’ora d’aria. Lamenta di poter tenere in cella solo tre libri per volta e di non poterne acquistare a suo piacimento. Stesse limitazioni per i giornali e i periodici. Il padre, novantenne, riesce a farle visita ogni due mesi. Gli avvocati sono autorizzati a vederla due ore al mese. Per telefonarle devono prendere un appuntamento con la direzione del carcere e recarsi al penitenziario romano di Rebibbia per usare una linea diretta.

Un annientamento del prigioniero, secondo chi parla di violazione di diritti umani, che non è necessario perché l’associazione terroristica di cui la Lioce faceva parte non esiste più. Esigenze di sicurezza, invece, per chi teme «l’indottrinamento di nuove leve». A settembre il 41 bis della Lioce scadrà e le sarà probabilmente prorogato. A deciderlo non sarà un decreto di un magistrato, ma il ministro della Giustizia, perché così prevede la legge sull’ordinamento penitenziario.

Nelle relazioni dei servizi segreti al Parlamento l’allarme per il pericolo del ritorno a un terrorismo rosso negli anni è via via scomparso. Nell’ultima relazione, del febbraio 2019, su 124 pagine, trova spazio in sole 17 righe. Nelle quali si legge che: «Il tema forte è sempre quello della solidarietà ai “prigionieri politici” che ha animato iniziative contro il “carcere duro”, quali i presidi presso il tribunale dell’Aquila in occasione di scadenze processuali a carico di Nadia Desdemona Lioce». Se gli ammiratori di Barbara Balzerani la acclamano come scrittrice e come simbolo, e condividono e moltiplicano sui social network le sue memorie brigatiste, accompagnate da pugni chiusi e stelle rosse – e nessuno trova da obiettare – i sostenitori della Lioce sono invece quelli che la condannano di due anni in due anni al carcere duro.

Lo hanno fatto quando hanno affisso in alcune città volantini di sostengo e quando hanno manifestato rumorosamente nelle udienze di un processo per infrazioni al regolamento carcerario, in cui la Lioce è stata poi assolta. Esternazioni che per gli analisti dell’antiterrorismo e quindi per il tribunale di sorveglianza sono ancora motivo di preoccupazione per il possibile proselitismo. Due donne, due brigatiste, due vite parallele quindi, ma opposte.

© riproduzione riservata