Operation Chromite al cinema: una Corea, anzi due – La recensione

Liam Neeson nei panni del generale MacArthur con otto infiltrati nel cuore delle difese comuniste per rievocare gli scenari di guerra del 1950

Oggi ci sono i missili di Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano col viso tondo e l’espressione di ragazzino divertito e dispettoso. Razzi minacciosi e test incalzanti, tonfi sinistri nel Mare del Giappone. Pyiongyang strilla, Seul osserva preoccupata, il resto del mondo s’interroga tra antiche ombre di una guerra fredda che da un giorno all’altro può diventare calda. Con tutto l’agitarsi del fantasma nucleare che da quelle parti, Giappone in testa, dà ancora i brividi.

Quella poco nota scorribanda nella Storia

Oggi i missili, dunque. Ieri, meglio l’altro ieri visto che si parla del 1950, i fatti (reali e discretamente romanzati) raccontati da Operation Chromite (in sala dal 20 luglio, durata 111’) di Lee Jae-han, conosciuto al cinema come John H. Lee, quarantacinquenne regista sudcoreano di studi americani e abbastanza quotato nel suo paese dove s’è mosso con disinvoltura tra i generi bellico e sentimentale. È un film che va in cerca della Storia e di una poco nota scorribanda d’un manipolo di coraggiosi di Seul durante l’occupazione nordcoreana del Sud fiancheggiata da cinesi e sovietici.

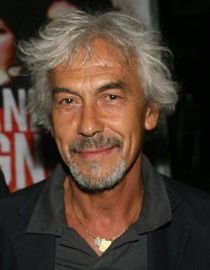

Guerra-lampo con la capitale meridionale caduta in soli tre giorni e con Il generale MacArthur (Liam Neeson), a capo del Comando Supremo dell’Onu, pronto a sferrare un attacco all’inespugnabile base portuale di Incheon nel difficile se non impossibile progetto di ristabilire l’equilibrio politico tra le due zone geografiche.

Un sacrificio eroico per aprire la strada agli alleati

Impresa militare gigantesca ma disperata e destinata al fallimento senza l’incursione eroica di un’unità speciale chiamata X-Ray, composta capitano Jang Hak-soo (Lee Jung-jae) e altri sette membri sudcoreani ai comandi di MacArthur, capaci d’infiltrarsi spionisticamente nel cuore delle difese comuniste e aprire la strada alle truppe alleate: non senza venir scoperti ma ugualmente informando e sparando fino al sacrificio conclusivo però vincente. Con echi cinematografici, diversissimi nell’impianto e nelle sostante narrative ma egualmente percepibili, di Quella sporca dozzina: anche se John H. Lee, évidemment, non è Robert Aldrich e i giovani eroi del gruppetto ribelle non sono i galeotti in missione segreta raccolti in un cast vertiginoso (per dire: Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Telly Savals, Donald Sutherland, John Cassavetes e via così).

Tre generi in uno tra cinema asiatico e occidentale

Spionaggio, azione, guerra. Tre generi in uno, sotto un comune denominatore epico e vagamente celebrativo nei segni stilistici del cinema di matrice asiatica piegato ai modi di quello occidentale. Senza che, tuttavia, gli elementi più significativi dell’uno e dell’altro vengano meno e soprattutto si confondano a scàpito dello spettacolo e delle sue necessarie tensioni. Proponendo anzi una certa cura nella progressione narrativa, nelle logiche di montaggio, nelle dovute plausibilità del racconto che, sebbene arricchito di qualche sovrabbondanza fantasiosa e non certo smitizzante, propone pagine tecnicamente convincenti.

Una scena guerresca di armonia coreografica

Pregi manifesti anche a livello formale, con scene di qualche virtù plastica e dinamica: come quella, davvero esemplare, che descrive il momento nel quale i membri del gruppo vengono smascherati come infiltrati. In uno stanzone, sono mescolati tra loro, in piedi, i militari nordcoreani e le otto spie sudcoreane, tutti con le stessa divisa: senza pronunciare parola, di scatto e come ad un segnale prestabilito, ciascuno sfodera la sua pistola mirando alla testa dell’avversario in un simultaneo frusciante sgusciante incrocio di braccia tese e rivoltelle puntate ma non sparanti. Immagine di precisione, armonia e suggestione coreografica, che resta tra le migliori del film sul quale anche Liam Neeson, con i suoi Ray-Ban aviator e il suo volto petroso lascia un segno di qualità.