Ernest Hemingway è stato un idolo della mia generazione, quando eravamo adolescenti. I miei ricordi personali si riferiscono agli anni del ginnasio e ai primi due del liceo, a Genova, nella mitica scuola Andrea D’Oria. Con alcuni dei miei cari amici, Sergio Israel e Antonio Gibelli, passavamo ore a discutere di cinema e letteratura davanti a una birra, in un locale sotto i portici attigui a piazza De Ferrari. Per il cinema trionfava la passione per la neonata nouvelle vague e il regista più amato era il raffinato (e spesso incomprensibile, diciamo ora la verità) Alain Resnais, autore di Hiroshima mon amour. A pari merito con François Truffaut, con I quattrocento colpi (per me più avvincente e coinvolgente). Nelle discussioni letterarie l’entusiasmo principale e istintivo, ma anche ingenuo e inconsapevole, era per Hemingway, certamente il personaggio più popolare e simpatico: non tanto per il contenuto dei suoi libri, ma per ciò che si sapeva della sua personalità, del modo di vivere e delle sue abitudini. Oggi questo approccio si definirebbe gossip da ammiratori per una star. Quindi proverò a mettere in ordine qualche tratto biografico.

Ernest Miller Hemingway è stato uno scrittore e prima ancora un grande giornalista americano. Autore di romanzi e di racconti memorabili, spesso tradotti in film altrettanto popolari e famosi. Nato il 21 luglio 1899 nell’Illinois, a Oak Park. Morto per suicidio il 2 luglio 1961 a Ketchum, nell’Idaho. I film: Addio alle Armi, Le Nevi del Chilimangiaro, Per chi suona la Campana, Acque del sud, Il Vecchio e il Mare. Si è sposato quattro volte, vedi più avanti.

Figli: Jack, Gloria (nata Gregory, cambiò sesso nel 1995), Patrick.

Di biografie ne esistono molte, quasi sempre dedicate a un aspetto interessante e gossiparo della vita privata di Hemingway.

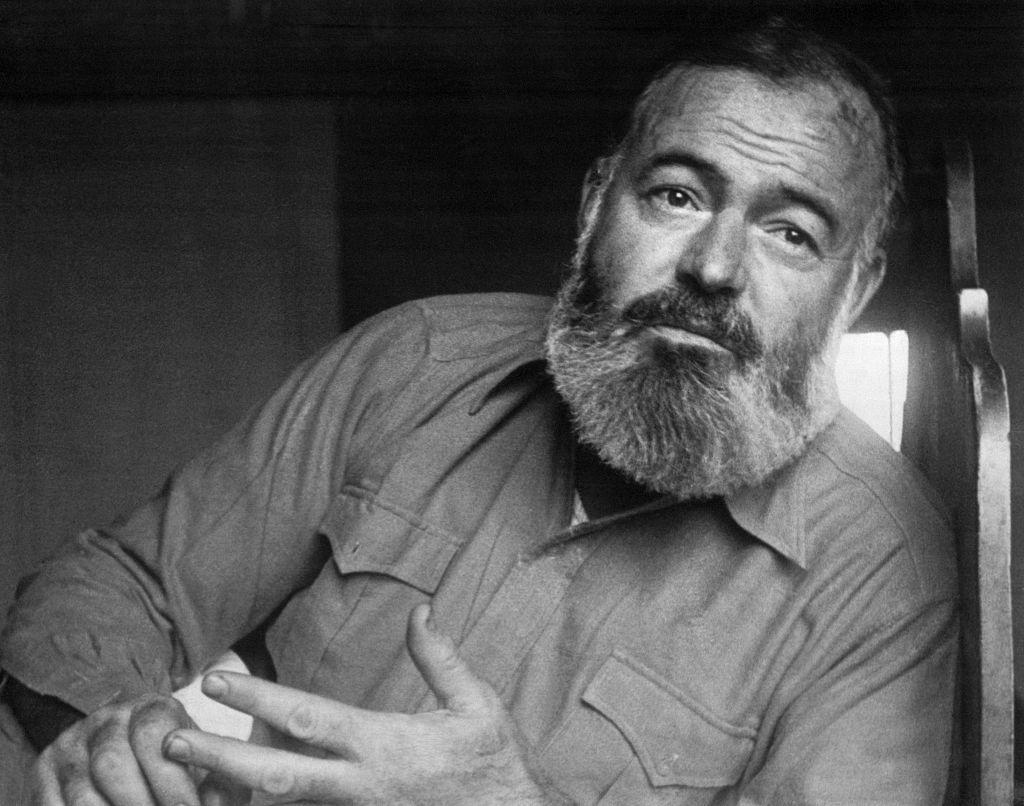

Negli anni Trenta, a Parigi, la bellezza di Ernest era famosa: «Sulla bocca di tutti e in maniera sorprendente riusciva sempre a farla franca grazie alla sua avvenenza. conquistando i cuori di tante donne e anche di tanti uomini». Era alto e snello, con gli occhi castani, i capelli nerissimi e una fossetta sulla guancia sinistra «dentro la quale si poteva precipitare», come ha scritto la poetessa americana e insegnante Paula McLain nel suo libro, Una Moglie a Parigi (Neri Pozza), dedicato alla storia di Hemingway e alle quattro donne che furono fondamentali nella sua vita, diversissime tra loro, ma tutte accomunate da un amore assoluto nei suoi confronti.

E la giovanissima scrittrice inglese, Naomi Wood, 27 anni, è tornata sul tema, ma in maniera del tutto originale, trovando quel giusto mix tra realtà e immaginazione che si può riscontrare leggendo Quando amavamo Hemingway, di recente pubblicato da Book Me-De Agostini nella traduzione di Isabella Vaj, un bestseller che nella sola Inghilterra ha già venduto più di 50.000 copie. Il libro è tutto concentrato su di loro, «le signore Hemingway» per l’appunto, quattro donne speciali dietro un grande uomo, di cui vengono evidenziati vizi e virtù, pregi e difetti, senza tralasciare nulla per una lettura che è molto piacevole e che non potrà non conquistarvi. La prima moglie, Hadley Richardson, una ragazza di St. Louis, gli diede Jack, soprannominato Bumby, e fu l’unica con cui fu «povero e felice», come lui stesso scrisse.

Quasi in concomitanza, seguì Pauline Pfeiffer, Fife per gli amici, modella di Vogue che di lì a poco divenne la seconda signora Hemingway, presto seguita dalla terza, la giornalista Martha Gelhorn, e dalla quarta, Mary Welsh. Quattro donne, quattro mogli tra le tante che l’autore de Il Vecchio e il Mare amò e tradì nel corso della sua vita prima di uccidersi con un colpo di fucile.

Un altro motivo del mio romantico e maschilista innamoramento, che è durato rigorosamente fino a trent’anni, ma ancor oggi – rileggendolo – mi procura emozioni? Hemingway rappresentava il simbolo della leggendaria mascolinità, quello che ti diceva come uccidere un leone o come aprire un pesce dopo la pesca. «Però quello che mi interessava di lui era la sua immagine più privata», ha spiegato la Wood. «L’uomo Hemingway, al chiuso di una delle sue tante abitazioni sparse per il mondo – tra Key West, Antibes, Chicago e Havana – con tutte quelle sue nuances e complessità che ne fanno uno dei personaggi più importanti della letteratura, è sicuramente per me più interessante», ha aggiunto la giovane scrittrice.

Tra tutte le mogli, la sua preferita è stata Pauline, quella che lui ha a sua volta raccontato nel celebre La Festa mobile, definendola come un serpente che distrusse il suo matrimonio precedente, quella che assieme a Hadley accettò il ménage à trois, per poi pentirsene. «Era la più cattiva, ma anche la più debole», precisa la Wood, «sicuramente una tosta, perché stuzzicava la sua gelosia», come scrive anche nel libro che riporta una parte dello scambio epistolare tra i due.

«Volevo farla piacere al lettore, la colpa non era soltanto la sua», conclude prima di confidare che questo libro diventerà presto una mini serie tv prodotta da Amazon. Se fosse vissuta in quegli anni, si sarebbe innamorata di lui?, le è stato chiesto in una autorevole intervista: «Probabilmente, dieci anni fa, mi avrebbe conquistata. Quando sei giovane, pensi che solo i cattivi ragazzi siano interessanti; poi cresci e ti rendi conto che vuoi solo i ragazzi buoni».

Un’altra componente della sua popolarità nel nostro Paese, e per me, era il suo noto amore per molti luoghi italiani. Adorava l’Italia. Rischiò la vita durante la prima guerra mondiale, ma ritornò più volte. Specialmente a Venezia dove risiedeva all’Hotel Gritti e frequentava l’Harry’s bar. Sempre inseguito da giornalisti e fotografi: è stata una delle figure più importanti della letteratura del XX secolo. Icona e celebrità mondiale, vincitore del Premio Nobel del 1954, ha legato la sua vita avventurosa a luoghi come la Spagna, Cuba e Florida, ma anche all’Italia.

Il suo primo contatto fu durante la prima guerra mondiale, quando il giovane Ernest si arruolò come autista di ambulanza della Croce rossa. Poco dopo essere trasferito sulle rive del Piave, Hemingway venne colpito dai frammenti di un mortaio: seppur ferito si prodigò per mettere in salvo i soldati vicini, cosa che successivamente gli valse l’onore di una medaglia d’argento al valor militare. La convalescenza in un ospedale a Milano e la storia d’amore fallita con l’infermiera Agnes von Kurowsky furono l’ispirazione per il suo romanzo Addio alle Armi, scritto dieci anni dopo gli eventi.

Al Relais Villa Fiorita, signorile residenza veneziana del XVII secolo occupata dalle truppe della Croce rossa americana, Hemingway venne portato gravemente ferito nella notte dell’8 luglio 1818. Una mostra tra le sale della villa ripercorre questa esperienza e i legami che lo scrittore ha poi sviluppato col territorio.

Ancora semiconvalescente dalle ferite di guerra, Hemingway ottenne alcuni giorni di licenza che decise di trascorrere nelle bellezze naturali di Stresa e del Lago Maggiore. Alloggiò al Grand hotel des Iles Borromees, nella camera 106, oggi rinominata Hemingway suite. Nel cuore poi dell’elegante e mondana Cortina, Hemingway arrivò nel 1923, soggiornando come molte altre celebrità dell’epoca all’Hotel Bellevue. E fu proprio qui che scrisse una delle sue opere d’esordio della serie Out of Season. Arrivato per la prima volta a Venezia nel 1948, scrisse un altro dei suoi capolavori, Al di là dal Fiume e tra gli Alberi, soggiornando nella pittoresca Torcello.

Un libro intero, pieno di aneddoti e curiosità, si potrebbe scrivere sull’Harry’s bar. A metà degli anni Cinquanta, Hemingway divenne un habitué di Venezia e dei suoi posti più celebri come il Gritti Palace o l’Harry’s bar, dove gli fu riservato un tavolino. Tra cene con amici e vini come il Valpolicella che Giuseppe Cipriani, titolare del bar, gli fece conoscere e amare, Hemingway divenne una presenza fissa dello storico bar, tanto da lanciare lui stesso un nuovo cocktail, il Montgomery, ispirato al generale inglese.

Ed eccoci all’approfondimento dei suoi problemi e vizi. Era asciutto ed essenziale, chirurgico nella scelta di ogni singola parola. Energico, vitale, pragmatico, intraprendente, eccessivo, protagonista della vita culturale e politica della prima metà del Novecento. Un’esistenza problematica, irrequieta, animata dalla passione per imprese sempre sopra le righe e costellata di viaggi avventurosi (tra cui molti safari e la partecipazione volontaria alla prima guerra mondiale, oltre alle innumerevoli esperienze da inviato speciale in Europa e in Asia per il quotidiano canadese The Toronto Star), anche quando le sue condizioni di salute erano pessime.

Paradossalmente, i problemi maggiori per lui iniziarono nella seconda metà degli Anni Trenta, proprio quando le sue idee e la sua opera letteraria erano ormai diventati un punto di riferimento per gran parte dei massimi intellettuali del momento a livello mondiale. È in questo periodo, infatti, che Ernest inizia a veder peggiorare in modo drastico il disagio psichico di cui soffre, andando ripetutamente incontro a periodi di profonda depressione alternati ad altri di esaltazione, iperattività e irrequietezza, con brevi spazi di benessere. Un quadro che gli psichiatri hanno interpretato come un disturbo bipolare complicato dall’abuso di sostanze, in particolare l’alcol. Di fatto, Hemingway, come capita a molti, iniziò, in modo più o meno consapevole, a utilizzare gli alcolici come una forma di auto-terapia per contrastare i sintomi depressivi che iniziarono a manifestarsi già all’inizio dell’età adulta, e ne divenne ben presto dipendente. Il peggioramento della malattia e dell’alcolismo non gli impedirono di continuare a scrivere (è del 1939 Per chi suona la Campana), a viaggiare, a partecipare attivamente agli eventi drammatici di quegli anni, ma lo deteriorarono profondamente a livello psicofisico.

La conclusione della seconda guerra mondiale si accompagnò per Hemingway a un decennio di relativa pace anche interiore, durante il quale scrisse opere simbolo della letteratura del Novecento, come Il Vecchio e il Mare (1952), vincitore del Premio Pulitzer nel 1953. Ma si trattava soltanto di una tregua. La depressione si ripresentò, infatti, poco dopo, nella seconda metà degli Anni Cinquanta, in forma particolarmente grave, andando ad aggiungersi a condizioni fisiche generali ormai estremamente precarie soprattutto a causa dell’abuso alcolico di lungo corso e dello stile di vita complessivamente sregolato. Il quadro clinico generale era ormai talmente critico che neppure le cure cui si sottopose nel 1960-’61 riuscirono a ristabilire un minimo equilibrio psicofisico. Dopo l’ultimo ricovero, nella celebre Mayo Clinic di Rochester (Minnesota) subentrarono, inoltre, episodi psicotici caratterizzati da allucinazioni e manie di persecuzione che si aggravarono fino al suicidio.