Il musicologo e consulente scientifico della Scala, Raffaele Mellace, racconta a Panorama la genesi del Don Carlo, i temi principali e l’attualità del messaggio verdiano.

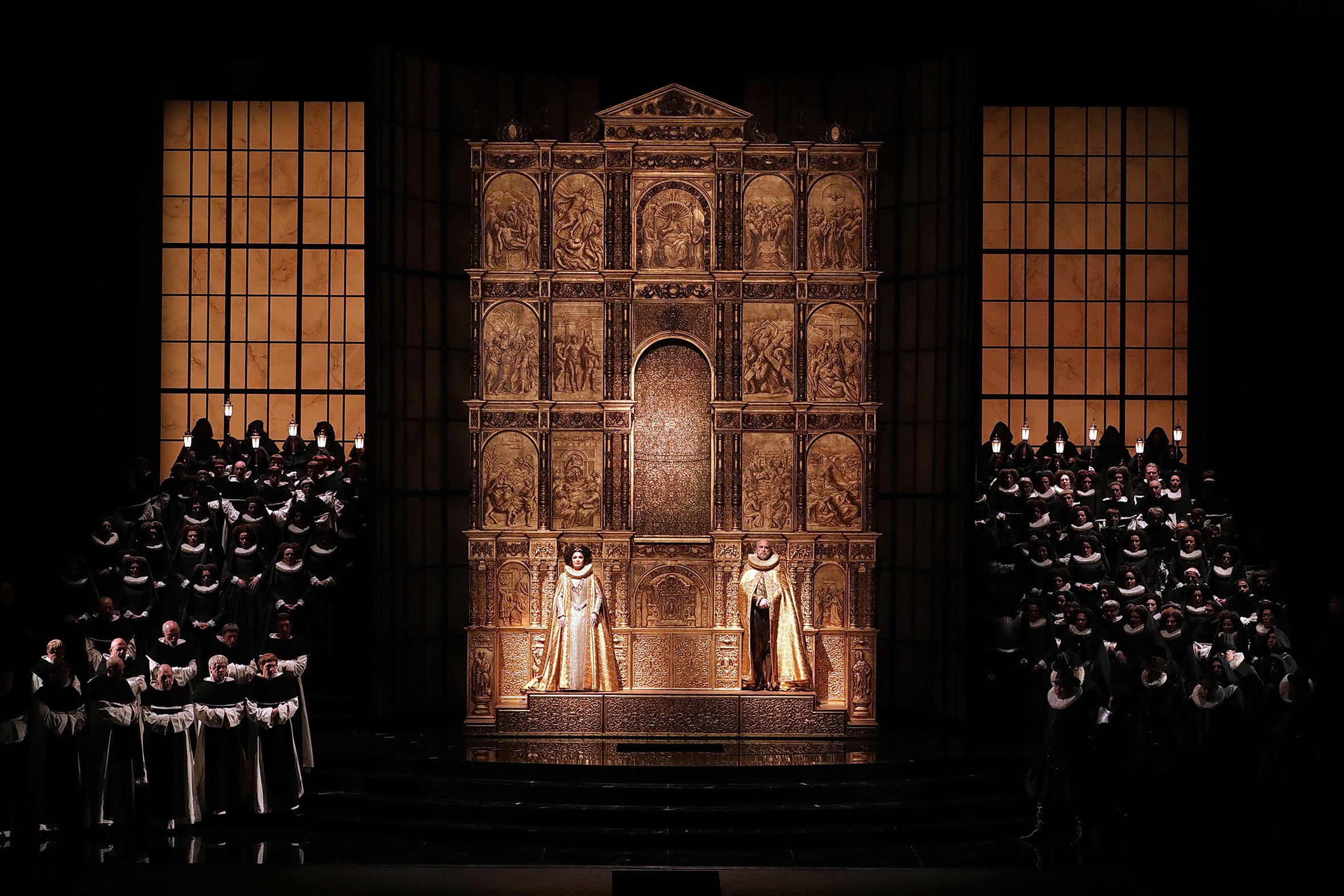

L’ opera più lunga di Giuseppe Verdi, il Don Carlo, aprirà per la quinta volta la stagione scaligera, il 7 dicembre. Un capolavoro verdiano della maturità, una composizione di testa e di nerbo, ricca di tematiche ancora oggi attuali. A cominciare dalla riflessione etica e ideologica sul potere. «Certo, a tale proposito, va ricordato che il Don Carlo chiude proprio la trilogia sul potere voluta dal maestro Riccardo Chailly, iniziata con Macbeth sempre di Verdi nel 2021, proseguita con Boris Godunov di Musorgskij nel 2022 e ora conclusa con il Don Carlo» spiega a Panorama il musicologo Raffaele Mellace, consulente scientifico della Scala. «Queste opere hanno in comune l’analisi delle logiche spietate dei detentori di un potere assoluto che per sua natura disintegra l’aspirazione alla felicità individuale e collettiva. Inoltre, si tratta anche di un ritorno al Verdi della maturità dopo le tre inaugurazioni dedicate all’evoluzione delle opere giovanili con Giovanna d’Arco nel 2015, Attila nel 2018 e, come si è detto, Macbeth».

Professor Mellace, possiamo partire dalla trama? Qual è a grandi linee la storia del Don Carlo?

Si tratta di un grand opéra, cioè di una struttura che prevede sullo sfondo un’ambientazione storica importante sulla quale si sviluppano le vicende personali dei personaggi che nel nostro caso sono sei. Siamo nel Cinquecento, in Spagna, durante il regno di Filippo II. La vicenda, un po’ mitizzata, vuole che l’Infante Carlo, ovvero Don Carlo, figlio del re, si veda sottrarre la fidanzata Elisabetta dal padre che la sposa, per ragioni politiche ovviamente, al suo posto. Lui non si rassegna e dunque c’è questa relazione conflittuale tra padre e figlio. Carlo viene sostenuto dall’amico Rodrigo, marchese di Posa, fedele anche al re. Inoltre c’è anche la principessa di Eboli gelosa di Carlo che denuncia ingiustamente gli amanti. Questa la vicenda privata che racchiude un tema importante, quello dell’amore infelice, contrastato, sbagliato. E ne svela anche un altro, quello del contrasto generazionale, molto caro a Verdi. Su tutto domina la vicenda pubblica con la ragion di Stato.

In sostanza, qual è il fulcro del Don Carlo?

In generale, si potrebbe dire che il tema centrale della produzione di Verdi riguarda proprio il rapporto tra l’individuo e la sfera pubblica. Un rapporto spesso declinato in modo tragico, dove l’aspirazione alla libertà e alla felicità degli individui viene condotta al fallimento dalle forze esterne che regolano la società.Sono forze diverse, come ad esempio la moralità borghese per quanto riguarda La Traviata, oppure la ragion di stato nel caso del Don Carlo, fino ad arrivare alla Forza del destino, opera che già nel titolo esprime il pensiero verdiano della libertà ostacolata, dell’impossibilità di amare chi si vuole e di poter essere quello che si desidera, a causa di forze più grandi di noi. In sostanza, il tema romantico della libertà personale è molto caro a Verdi e in questo risiede tutta la sua modernità.

Un soggetto che interessava molto Friedrich Schiller, l’autore proprio del Don Carlos, Infant von Spanien a cui Verdi si rifà.

Esatto. Verdi, infatti, per la quarta volta, dopo Giovanna d’Arco, I masnadieri e Luisa Miller, si accosta a un altro lavoro del drammaturgo tedesco per metterlo in musica proprio perché ne condivideva il pensiero e le tematiche. A cominciare, come abbiamo detto, dall’idea che il potere assoluto (nel Don Carlo incarnato dal re di Spagna Filippo II) sia inconciliabile sia con le inclinazioni personali sia con l’aspirazione alla libertà dei popoli (di cui si fa portavoce il marchese di Posa) altro tema contemporaneo. Va detto che Schiller era molto apprezzato dai compositori ottocenteschi e ne è una dimostrazione anche L’inno alla gioia di Beethoven, diventato poi l’inno ufficiale dell’Unione europea, messa in musica proprio di un testo dello scrittore tedesco.

Professore, ci potrebbe inquadrare il periodo storico di composizione del Don Carlo?

Siamo nel 1886-1887 quando Verdi scrive la partitura per la rappresentazione a Parigi. La compone quindi all’indomani dell’Unità d’Italia, quando aveva già servito come deputato nel nuovo parlamento nazionale. Ma questi sono anche gli anni in cui è molto discussa la Questione romana: il papa controlla ancora saldamente la città di Roma e il conflitto tra potere laico e potere della Chiesa è molto acceso e porterà alla Presa di Porta Pia. Quando l’opera poi arriverà a Milano, nella nuova versione che la Scala metterà in scena, risentirà molto di questo clima di polemica contro l’ingerenza del potere ecclesiastico nei fatti di Stato e colpirà molto gli animi, infervorandoli.

Quindi si potrebbe definire il Don Carlo un’opera politica, con una presa di posizione ideologia?

Sicuramente, Verdi non è mai stato estraneo alla sfera pubblica e alla partecipazione attiva alla vita dello Stato, tanto è vero che Cavour lo aveva voluto, sebbene per i primi mesi, in Parlamento. Verdi era amato dal popolo e costituiva un esempio di moralità e rettitudine. Inoltre, senza dubbio, il compositore era intellettualmente interessato a leggere e a interpretare con il linguaggio della sua musica i conflitti, le problematiche, le aspirazioni, che si vivevano a quel tempo, a livello nazionale e internazionale. Tutto questo contribuisce a trattare la politica, nel Don Carlo, non come un insieme di ideali propriamente astratti, ma come un susseguirsi di faccende concrete. Questa forse è l’unica, o una delle poche opere dove sono tanti i confronti tra i personaggi in cui si parla di politica. Si pensi al dialogo tra l’Infante e il marchese di Posa, tra quest’ultimo e il re Filippo II, oppure quello squisitamente politico tra il Grande Inquisitore e il re. Sono tutte occasioni rilevanti, trattate con molta cura dal compositore. Detto questo, il Don Carlo più che ideologica la si potrebbe definire un’opera morale.

Che cosa si intende per «opera morale»?

È un teatro in cui si fanno i conti con la storia, con i valori che vengono o non vengono rispettati. Si va quindi oltre l’intrattenimento e il sentimentale. Questo oggi è un dato acquisito, ma un tempo non lo era affatto.

Il re, il figlio Carlo, la regina Elisabetta, ma anche la principessa di Eboli e il marchese di Posa sono tutti personaggi infelici.

Non si salva nessuno, nel senso che perfino chi ha il potere assoluto come Filippo II vive il suo ruolo male: da un lato è costretto a fare i conti con la Chiesa che lo condiziona e dall’altro con la sua famiglia, con il figlio che ama la matrigna e con sua moglie Elisabetta, una donna troppo giovane per lui. Alla fine si arriva alla conclusione che gestire il potere non è appagante, non arreca nessuna felicità, ma crea solo dei nemici e costringe a operare delle scelte che provocano sofferenze a se stessi e a chi sta attorno. E quindi direi che la figura di Filippo II è davvero una delle più imponenti che il teatro di Verdi realizza proprio per questa carica di malinconia profonda. E la malinconia è una delle grandi tinte espressive di quest’opera verdiana. Così come la solitudine radicale del re.